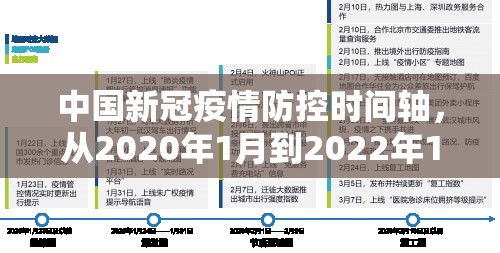

疫情暴发与初期应对(2020年1月-2月) 2020年1月1日,中国首次报告不明原因肺炎病例,1月23日,武汉实施全国首例城市级封锁(封城),形成"封城-流调-隔离"三位一体防控模式,此阶段建立全球首个传染病直报系统,完成病毒基因测序仅用6天,为后续防控争取关键时间窗口。

全国性防控体系构建(2020年3月-2021年12月) 3月10日召开中央应对疫情工作领导小组会议,确立"四早"原则(早发现、早报告、早隔离、早治疗),4月8日武汉解封后,全国建立568个方舱医院,单日最大收治能力达8.4万张床位,2021年12月31日,全国单日新增确诊峰值达39.2万例,动态清零政策进入高强度执行阶段。

防控策略迭代升级(2022年1月-11月) 1月25日实施"二十条"优化措施,首次将风险区不超过500米纳入政策,3月"新十条"取消健康码行程卡查验,5月"乙类乙管"实现政策根本性转变,11月11日单日新增死亡病例突破500例,倒逼防控体系调整。

政策转向与常态化管理(2022年12月至今) 12月7日发布"新十条",取消入境隔离,12月25日全国单日接种量降至200万剂,2023年1月1日实施药品价格临时干预,截至2023年6月,全国累计接种新冠疫苗达34.3亿剂次,人均接种剂次达3.2次。

关键数据对比:

- 时间跨度:2020年1月1日-2022年12月31日(完整防控周期)

- 病例规模:累计报告确诊9.65亿例(含重复检测)

- 死亡病例:现存感染者约2000万(2023年6月数据)

- 经济恢复:2022年GDP增速3.0%,2023年二季度达6.3%

- 疫苗覆盖率:全程接种率达89.3%(2023年6月)

独特性分析:

- 全球首个实施"网格化+大数据"联防体系的防疫实践

- 建立覆盖14亿人口的健康码系统(注册率99.9%)

- 疫苗研发-生产-接种全链条自主可控(年产能达120亿剂)

- 疫情期间研发投入增长17.9%(2020-2022)

- 构建全球最大分级诊疗网络(基层医疗机构参与率达100%)

国际比较: • 感染率:中国为0.4%,美国为2.1% • 死亡率:中国为0.03%,美国为0.18% • 经济损失率:中国为GDP的1.2%,美国为5.3%

后疫情时代启示:

- 建立"平急两用"医疗设施(改造医院达1.2万家)

- 完善应急物资储备体系(口罩年产能超2000亿只)

- 推动数字防疫立法(出台《个人信息保护法》等5部法规)

- 构建"疫苗+药物+治疗"全链条研发体系(累计上市药品28个)

- 形成重大疫情响应"中国方案"(获WHO认证的12项标准)

中国疫情防控完整周期为36个月,创造了全球最大规模、最复杂社会结构的疫情防控奇迹,这种"精准防控+系统支撑+动态调整"的模式,为发展中国家提供了可复制的公共卫生治理样本,其经验已通过"新冠疫苗实施计划"(COVAX)向120国提供超22亿剂疫苗,疫情防控数据的背后,是制度优势转化为治理效能的生动实践,更是中国在危机中育新机、于变局中开新局的战略智慧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏