2023年,当世界卫生组织宣布新冠大流行不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”时,许多人欢呼:“疫情终于结束了!”这个看似终结的宣告,是否真正意味着疫情的彻底落幕?答案并非简单的“是”或“否”,而是一个复杂、多维的全球性议题,从病毒变异到社会心理创伤,从经济复苏到公共卫生体系的反思,2023年的疫情“结束”更像是一个转折点,而非终点,本文将深入探讨疫情现状、全球应对差异、后遗症挑战以及未来启示,以全景视角解析这一关键问题。

全球疫情现状:从大流行到地方性流行

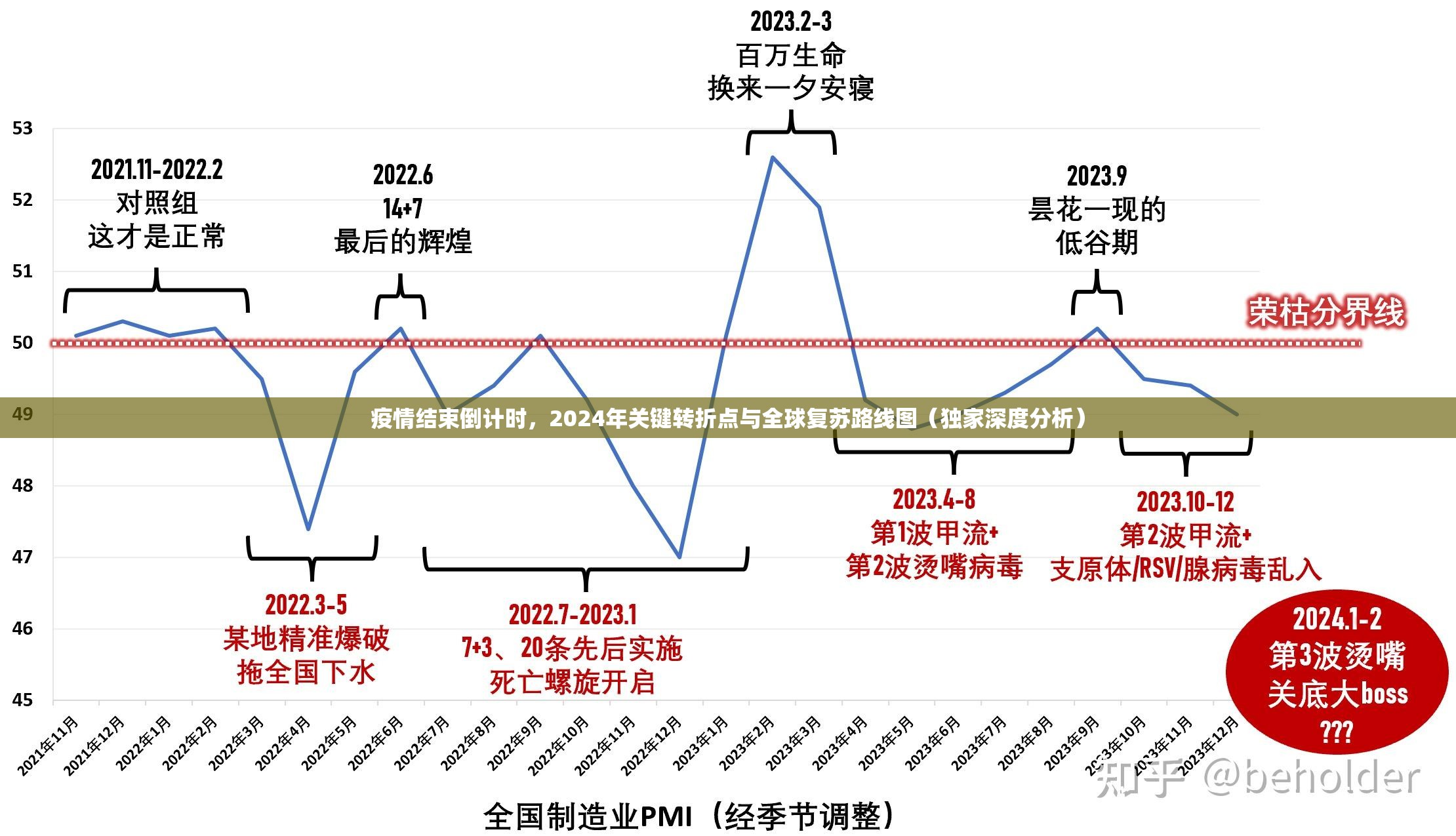

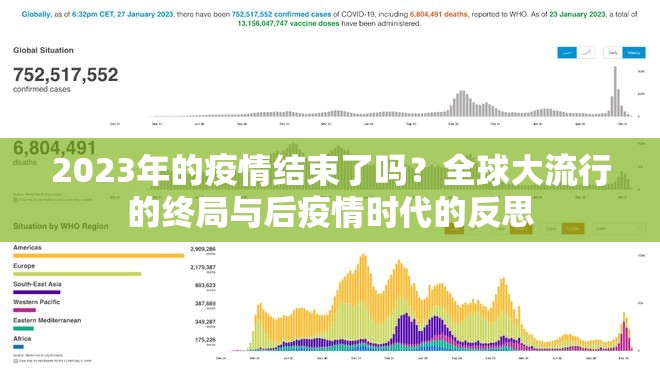

2023年,新冠病毒并未消失,而是逐渐从“大流行”过渡到“地方性流行”阶段,这意味着病毒仍在传播,但其影响范围和强度趋于稳定,类似于季节性流感,根据世界卫生组织数据,全球每周新增病例和死亡人数已大幅下降,但变异株如XBB系列仍导致局部爆发,2023年冬季,北半球多国因奥密克戎亚变种引发小幅波峰,但医疗系统未再出现挤兑危机,这种转变得益于三大因素:疫苗普及(全球超70%人口接种至少一剂)、自然免疫积累(多数人已感染过病毒)以及防控策略的优化(如检测、抗病毒药物应用),发展中国家与发达国家差距显著:非洲部分地区接种率不足20%,而欧美国家已开始部署二价疫苗加强针,这种不平等提醒我们,疫情“结束”只是对部分地区的特权,全球协同仍存短板。

社会与经济复苏:伤痕愈合与结构转型

疫情“结束”的另一个维度体现在社会与经济层面,2023年,多数国家解除旅行限制、恢复大型活动,全球经济增速回升至3%左右,服务业和旅游业呈现反弹,但深层伤痕远未愈合,心理健康危机成为隐忧:世卫报告显示,全球焦虑和抑郁症发病率较疫情前上升25%,尤其是青少年和医护人员群体,经济上,通胀高企、供应链重构、债务压力加剧了复苏的不均衡,美国通过《通胀削减法案》推动产业回流,而新兴市场则面临资本外流风险,更深刻的是,疫情加速了数字化转型,远程办公、在线教育等模式固化,但也暴露了数字鸿沟——全球约30亿人仍无法稳定接入互联网,这些变化表明,疫情虽在名义上“结束”,但其引发的结构转型将长期重塑人类社会。

公共卫生反思:从应急到韧性的构建

疫情是否真正结束,取决于各国是否从危机中汲取教训,2023年,全球开始反思公共卫生体系的脆弱性,发达国家如日本、德国强化了传染病监测网络,而许多低收入国家仍缺乏基本医疗资源,世界银行估计,全球需每年投入1.5万亿美元才能实现卫生系统韧性,关键问题包括:早期预警机制不足(如2020年疫情初期的延误)、疫苗民族主义导致的分配不公、以及虚假信息泛滥对科学共识的侵蚀。“长新冠”问题(约10%感染者出现长期症状)凸显了慢性病管理的重要性,疫情“结束”的标志或许是全球建立起协同应对机制,而非仅依赖病毒消退,联合国“全球疫情协议”的谈判正是这一方向的努力,但政治分歧使其进展缓慢。

疫情终局与人类韧性

2023年的疫情“结束”是一个相对概念,从生物学看,新冠病毒可能与人类长期共存;从社会学看,大流行的阴影仍在影响行为模式(如戴口罩习惯);从哲学看,它迫使人类重新审视脆弱性与互联性,正如历史学家尤瓦尔·赫拉利所言:“疫情不是偏离正轨的例外,而是全球化世界的常态测试。”终结疫情的关键在于将应急响应转化为长期韧性:投资科研(如通用疫苗研发)、完善全球治理、提升公众科学素养,唯有如此,当下一次危机来袭时,人类才能更从容地回答:“是的,我们准备好了。”

2023年,疫情并未凭空消失,而是演变为一种新常态,它的“结束”不是句号,而是省略号——标志着人类从恐慌应对转向理性共存的开始,在全球化的今天,任何地区的疫情都关乎全体命运,真正的终结,在于我们能否超越短视利益,构建一个更公平、更有韧性的世界,或许,当后人回望2023年时,会将其视为大流行时代的终章,但更是未来公共卫生文明的序曲。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏