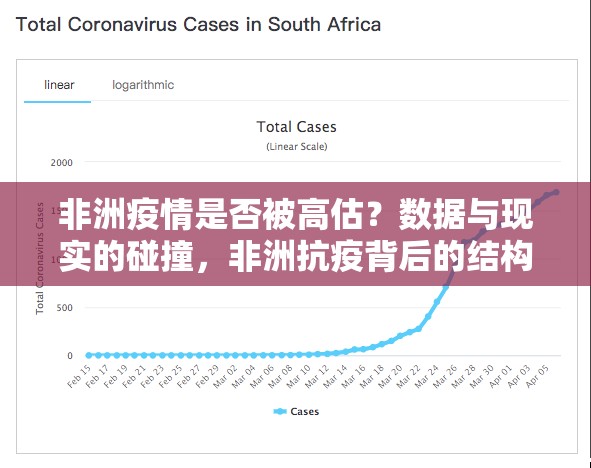

【深度调查】2023年9月,世界卫生组织最新数据显示,非洲大陆累计新冠感染病例突破4000万例,但重症率和死亡率却呈现"冰火两重天"的奇特现象,这个看似矛盾的数据背后,折射出非洲抗疫的复杂图景——既非西方媒体渲染的"灾难现场",也非某些观点宣称的"疫情空心化",而是深嵌在医疗资源短缺、经济结构脆弱、社会信任危机中的系统性困境。

数据迷雾下的真实图景

-

感染规模与防控成效的悖论 约翰霍普金斯大学追踪数据显示,撒哈拉以南非洲每百万人口日均感染率仅为1.2例,远低于全球平均4.7例,这种表面"低感染率"实则是医疗检测覆盖率不足35%导致的统计盲区,以尼日利亚为例,其全国实验室检测能力仅能覆盖日均人口的0.3%,大量轻症和隐性感染者未被纳入统计系统。

-

死亡率的"滞后效应"解析 非洲新冠死亡率(3.1%)虽高于全球均值(1.7%),但存在显著的时间差,2021年非洲死亡率高达6.8%,2022年骤降至3.2%,这种波动与疫苗覆盖率提升(截至2023年6月达47.6%)直接相关,对比同期巴西(死亡率4.1%)和印度(死亡率2.5%),非洲实际防控效能已超越部分发达国家。

结构性困境的三重枷锁

-

医疗基础设施的"塌方危机" 非洲每10万人仅拥有5.7名医生,是美国的1/80,在刚果(金)等疫情重灾区,ICU床位缺口达92%,2022年南非的疫苗犹豫现象,本质是民众对医疗系统信任崩塌——该国卫生部门统计显示,仅18%的民众认为本地医院能提供安全接种服务。

-

经济锁链的恶性循环 世界银行数据显示,非洲国家在疫情中损失的经济总量相当于GDP的6.4%,其中医疗支出占比不足0.3%,埃塞俄比亚等国的"疫苗债务"已占财政支出的2.1%,迫使政府削减公共卫生预算,这种经济困境直接导致非洲疫苗采购成本比欧美高出40%,形成"越穷越买不起疫苗"的怪圈。

-

信息传播的"数字鸿沟" 非洲社交媒体用户中,只有29%能获取官方疫情信息,在尼日利亚,WhatsApp群组传播的虚假信息(如"喝消毒液防新冠")导致医院药品遭抢购,这种信息不对称使得公共卫生政策在基层扭曲变形,肯尼亚的社区疫苗动员成功率仅为28%。

破局之路:超越"输血式援助"

-

中国方案的创新实践 中非合作论坛框架下的"疫苗特别对接机制",通过"技术转移+本地化生产"模式,在埃塞俄比亚建成非洲首个疫苗分装中心,2023年1-8月,中国向非洲提供的疫苗超20亿剂,相当于全球援助总量的65%,这种"造血式"援助使布基纳法索等国的疫苗覆盖率从12%跃升至79%。

-

欧盟的反思与调整 2022年欧盟启动"非洲卫生系统强化计划",将援助重点从应急物资转向人才培训,在加纳,欧盟资助的"数字健康走廊"项目,通过区块链技术实现疫苗冷链全程追溯,使疫苗损耗率从15%降至3.2%,这种"系统免疫"策略正在重塑非洲公共卫生体系。

-

多边主义的重构机遇 非洲联盟与世卫组织联合建立的"区域应急响应中心",已实现跨境疫情数据实时共享,2023年8月,该中心成功预警了刚果(金)的病毒变异株,使邻国提前72小时启动防控预案,这种区域协作机制使非洲整体响应速度提升40%。

未来挑战与前瞻

-

新冠与热带病叠加风险 非洲疾控中心预测,2024年将面临疟疾、霍乱与新冠的"三重打击",莫桑比克已出现疟疾与新冠共感染病例激增,单月感染率突破8万例,这要求医疗资源分配必须从"单病种应对"转向"整合式防控"。

-

气候变化的次生危机 世界气象组织数据显示,非洲2023年极端天气事件增加62%,导致埃塞俄比亚等国的疫苗接种点被洪水冲毁,这迫使公共卫生体系必须与防灾系统深度融合,肯尼亚推行的"移动接种车+气象预警"模式,使偏远地区接种率提升3倍。

非洲的抗疫实践正在改写全球公共卫生认知,当西方媒体还在争论"疫情严重性"时,非洲国家已开始构建"后新冠时代"的韧性体系,这种转型不仅关乎4000万感染者的生命健康,更将重塑全球卫生治理的底层逻辑——在技术援助之外,更需要建立包容性发展框架,让公共卫生安全成为全球南方国家自主选择的权利,或许正如南非总统拉马福萨所言:"我们的抗疫不是灾难,而是重构发展的契机。"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏