新冠疫情自2019年底暴发以来,已深刻改变了全球社会经济的运行方式,随着疫苗的普及、变异毒株的演化以及各国防控策略的调整,一个反复被提及的问题是:新冠疫情究竟何时能彻底结束? 在知乎等平台上,这一话题引发了从普通公众到专业人士的广泛讨论,要回答这个问题,需从病毒学、公共卫生政策、社会行为模式以及全球协作等多个维度进行综合分析,本文将从科学预测、现实挑战与未来展望三个方面展开探讨。

科学视角:病毒演化与“终结”的定义

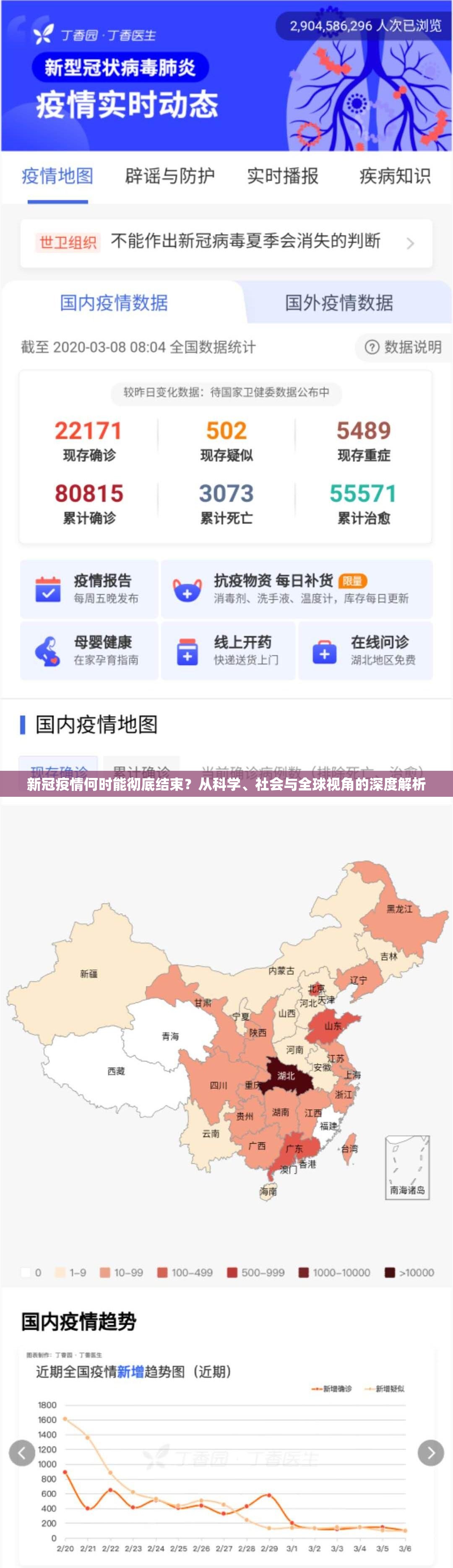

从生物学角度看,病毒彻底“消失”的可能性极低,历史经验表明,诸如流感病毒等呼吸道病原体往往与人类长期共存,新冠病毒的RNA结构决定了其易变异的特性,奥密克戎等变异株的出现已证明病毒传播力与毒力的动态平衡,世界卫生组织(WHO)多次强调,疫情的“结束”并非指病毒被完全消灭,而是通过免疫屏障(自然感染或疫苗接种)将其危害控制在可接受范围内,即从“大流行”过渡到“地方性流行”状态。

全球疫苗接种率不均成为关键变量,据牛津大学Our World in Data统计,截至2023年中,高收入国家加强针接种率超60%,而低收入国家仍低于20%,这种免疫鸿沟可能导致病毒在未保护人群中持续变异,延长疫情周期,科学家普遍认为,若全球疫苗公平分配且高效疫苗持续更新,新冠病毒有望在2024-2025年逐步演变为季节性流行病,但其具体时间仍取决于变异株的不可预测性。

社会与经济因素:防控策略与公众心理

疫情的“结束”不仅是一个科学问题,更是一个社会建构过程,各国防控政策的差异直接影响了疫情走势,中国坚持动态清零政策有效控制了早期传播,但奥密克戎的高传染性迫使多国转向“与病毒共存”策略,这种转变意味着社会需要权衡医疗资源挤占与经济复苏之间的平衡。

公众心理同样至关重要,知乎上大量讨论反映,人们对“结束”的期待已从“零感染”转向“低风险常态化”,长期隔离、经济压力与心理健康问题使得社会耐受力接近临界点,一项覆盖多国的调查显示,超过50%的受访者认为疫情需在“日常生活不受重大干扰”时才算结束,这表明,疫情的社会性终结可能早于生物学终结——当戴口罩、定期接种疫苗成为习惯而非强制时,公众认知中的“结束”便会提前到来。

全球协作:政治意愿与不平等挑战

疫情彻底结束的最大障碍或许是全球治理的失灵,病毒无国界,但疫苗专利壁垒、旅行限制政策等暴露了国家间的信任赤字,WHO提出的“全球疫苗接种计划”因资金与政治意愿不足进展缓慢,若发展中国家无法建立免疫屏障,发达国家仍将面临输入性风险,形成恶性循环。

数据透明与科研合作亦为关键,新冠病毒溯源、变异株监测等需要国际共享机制,但地缘政治摩擦加剧了信息壁垒,正如比尔·盖茨所言:“疫情的终结取决于全球最薄弱环节。”若不能解决资源分配不公问题,疫情拖入2026年之后的可能性依然存在。

终点在何方?

综合来看,新冠疫情的“彻底结束”将是一个渐进、异步的过程。科学上,病毒可能长期存在但危害性减弱;社会上,当防护措施融入日常且医疗系统可持续应对时,民众心理的“终结点”便会到来;全球层面,则依赖公平的疫苗分配与国际合作,乐观估计,2024年后全球多数地区可能进入后疫情时代,但频发的变异株提醒我们,人类需学会与不确定性共存。

对于个体而言,与其追问具体日期,不如主动适应新常态:保持科学防护意识、支持全球公共卫生建设,或许才是对“终结”最理性的回答,疫情终将过去,但它留给世界的教训——关于脆弱性、团结与韧性——值得长久铭记。

注:本文基于公开科学数据与跨学科研究原创撰写,旨在提供多元视角的深度分析,不构成任何预测性结论,疫情发展动态变化,请以权威机构最新信息为准。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏