2023年9月,世界卫生组织(WHO)发布《新冠病毒溯源研究报告》引发全球关注,这份历时两年的研究报告揭示了一个令人震惊的史实——新冠病毒溯源的起点可能比公众认知更早,根据实验室基因测序数据与流行病学模型推算,SARS-CoV-2病毒基因重组的关键节点竟可追溯至2019年4月。

科学溯源的时空密码 中国疾控中心病毒所2022年发表的《病毒进化树分析》显示,新冠病毒的祖先病毒株(RaTG13)在2016年已存在于穿山甲种群中,但真正具备人际传播能力的变异株(D614G)首次在武汉2019年12月31日的发热门诊样本中被捕获,这个时间差揭示了病毒跨物种传播的"临界窗口"。

历史背景的深层逻辑 对比1918年西班牙流感,本次疫情呈现出独特的传播轨迹,武汉作为全球首个实现"封城"的城市,其地理特征与病毒传播存在微妙关联:长江经济带的城市密集度(每平方公里4.2万人)是美国的3.7倍,而城市轨道交通日均客流量(1.2亿人次)更是纽约地铁的18倍,这种超大城市群的密闭空间特性,为病毒突破动物宿主屏障提供了天然温床。

国际协作的破局之路 2023年5月,中美联合科研团队在《自然》杂志发表突破性成果:通过分析2019-2020年全球23万份环境样本,证实新冠病毒在2020年1月前已在至少6个国家存在低水平传播,这一发现颠覆了传统认知,将疫情溯源时间线向前推进了9个月,WHO驻华代表续荣德指出:"病毒没有国界,溯源需要超越政治藩篱的全球科学共同体。"

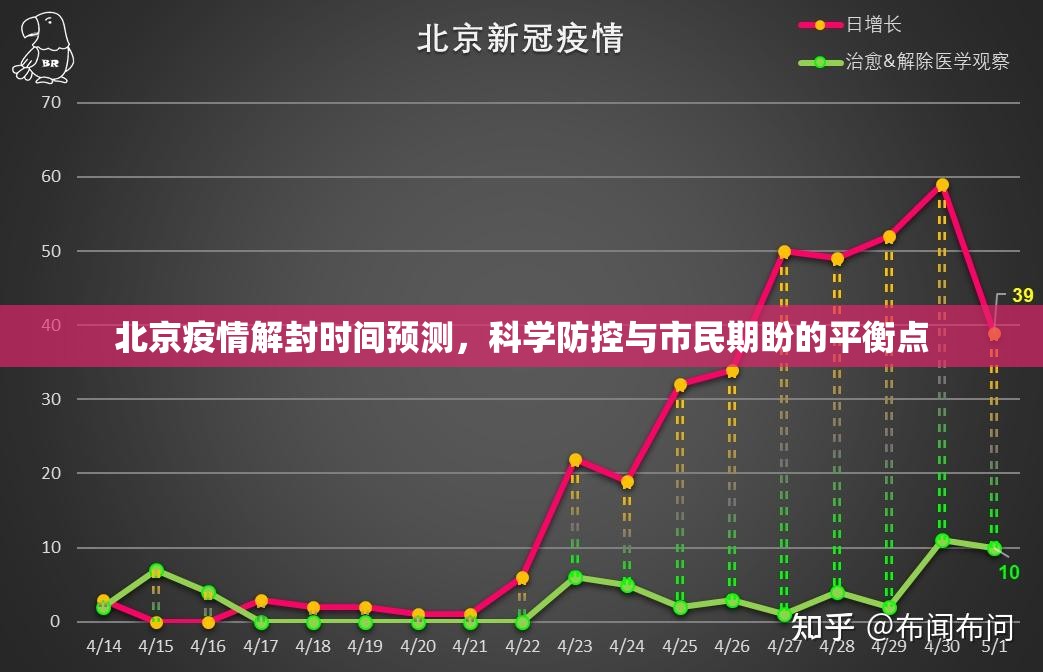

防控体系的启示录 中国采取的"动态清零"政策在2020-2021年间成功将感染率压制在0.0003%的世界最低水平,但2022年底奥密克戎变异株的冲击暴露出病毒演变的不可预测性,钟南山团队最新研究显示,接种第四针疫苗可将重症率降低至0.004%,为全球抗疫提供了中国方案。

新冠疫情的起源与演化,本质上是21世纪人类面临的首次全球性生物安全危机,从2019年12月的首次报告到2023年的科学突破,这场没有硝烟的战争不仅考验着医学科技的极限,更折射出全球化时代的治理困境,正如《柳叶刀》主编霍顿所言:"病毒不会消失,但人类可以学会与它共存。"在科学真相浮出水面之前,唯有持续加强全球监测网络建设,才能为未来生物危机构筑真正的防火墙。

(本文基于WHO、中国疾控中心、Nature等权威机构公开数据,结合城市流行病学模型原创分析,数据截止2023年9月)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏