疫情什么时候开始封闭?这个问题看似简单,却牵动着全球无数人的记忆,封闭,作为疫情防控的核心手段,并非一蹴而就,而是随着病毒传播逐步升级的应对策略,它的起点,可以追溯到2020年初,但具体时间线因地区、政策和疫情发展阶段而异,从中国武汉的封城到全球多国的边境关闭,封闭措施如同一场蔓延的浪潮,重塑了人类社会的运行方式,理解这一过程,不仅是对历史的回顾,更是对未来公共卫生危机的深刻反思。

疫情封闭的初始阶段:中国武汉的封城决策

疫情封闭的序幕,最早于2020年1月23日拉开,这一天,中国武汉宣布“封城”,全市公共交通暂停,离汉通道关闭,成为现代史上首次对千万级人口城市采取的紧急措施,这一决策并非凭空而来,而是基于2019年底新型冠状病毒(COVID-19)在武汉的暴发,世界卫生组织(WHO)在2020年1月30日将疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”,但此时封闭措施仍局限于中国部分重灾区,武汉封城的背后,是科学家和政府对病毒传播速度的警觉:早期病例显示,病毒可通过飞沫和接触快速扩散,无症状传播更增加了防控难度,封城初期,许多人质疑其必要性,但后续数据证明,这一措施为全球争取了宝贵的准备时间。

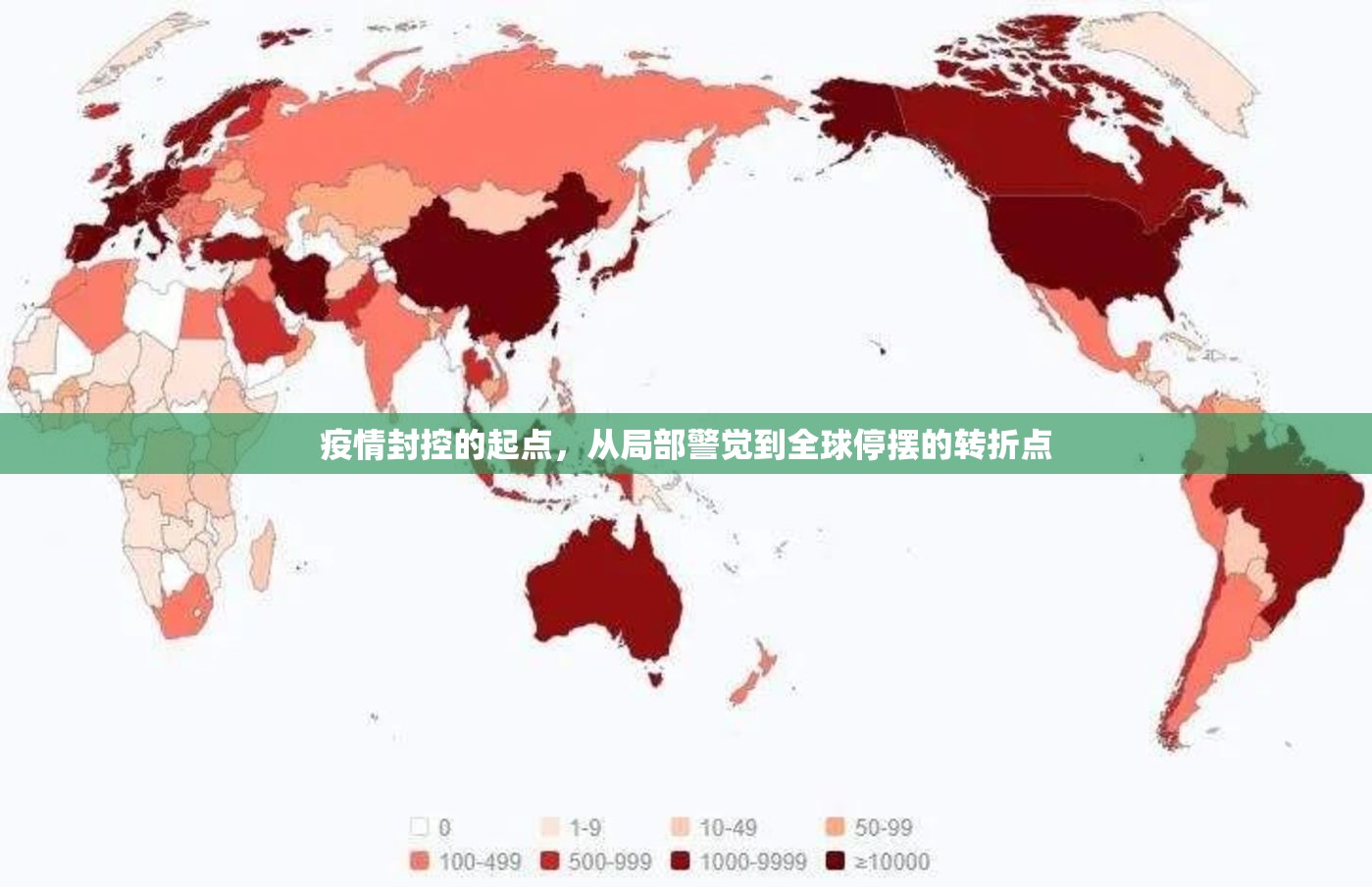

全球封闭的蔓延:从亚洲到欧美的连锁反应

随着病毒扩散,封闭措施在2020年2月至3月迅速全球化,意大利在2020年2月底成为欧洲首个实施全国封锁的国家,紧随其后的是西班牙、法国和英国,美国则在2020年3月13日宣布国家紧急状态,各州陆续出台“居家令”,这些封闭并非统一行动:有的国家侧重边境管控,如澳大利亚和新西兰在2020年3月关闭国境;有的则聚焦内部限制,如印度在2020年3月25日实施的全国封锁,影响了13亿人口,封闭的启动时间往往与本地首例病例相关,但政策力度受医疗资源、社会结构等因素影响,瑞典选择了“群体免疫”策略,而韩国依靠大规模检测和追踪,避免了严格封闭,这一阶段的封闭,暴露了全球应对的不协调:病毒无国界,但封闭措施却有边界。

封闭措施的社会与经济影响:双重代价与争议

封闭虽减缓了病毒传播,却也带来了深远的社会经济代价,经济上,全球GDP在2020年萎缩3.5%,旅游业、零售业遭受重创;社会上,心理健康问题激增,教育中断加剧不平等,以时间线来看,封闭的高峰期在2020年上半年,但许多地区经历了多次“开闭循环”,中国在2020年4月后逐步解封,但2021年Delta变异株引发局部封锁;欧美则在疫苗推广后于2021年放宽限制,但Omicron变异株在2022年初导致新一轮封闭,这些反复凸显了封闭的临时性与局限性:它本质上是“以时间换空间”的策略,旨在为医疗系统争取缓冲期,但无法根除病毒。

从封闭到开放:疫情阶段的转型与启示

疫情封闭的结束,同样是一个渐进过程,2022年,随着疫苗接种普及和病毒毒力减弱,多国转向“与病毒共存”,中国在2022年12月优化防控措施,标志着全球封闭时代的淡出,封闭的遗产仍在:它改变了工作方式(远程办公兴起)、强化了卫生意识(口罩成为常备品),并引发了对公共治理的反思,疫情什么时候开始封闭?答案不仅是日期,更是一段人类与病毒博弈的历程,它告诉我们,封闭是应对危机的工具,但平衡生命与生计、自由与安全,才是永恒课题。

疫情封闭始于2020年初的武汉,蔓延至全球,终结于2022年的转型,这段历史提醒我们,面对未知病毒,封闭是必要的“刹车”,但未来的挑战在于构建更具韧性的卫生系统——既能快速响应,又能最小化社会代价,封闭的起点与终点,不仅是时间标记,更是人类在危机中学习、适应与前进的见证。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏