自2020年初新冠疫情爆发以来,全球各国纷纷出台了一系列防控措施,其中关于放假的规定成为公众关注的焦点,疫情规定的放假时间不仅关系到个人生活安排,还深刻影响着社会经济运行,本文将回顾疫情放假规定的演变历程,分析其背后的科学依据,并探讨未来可能的发展方向,以期为读者提供一个全面而独特的视角。

疫情初期:紧急响应与临时放假

在疫情初期,各国政府面临突发公共卫生事件,放假规定多以紧急响应为主,2020年春节期间,中国采取了“封城”和延长假期的措施,以遏制病毒传播,世界卫生组织(WHO)当时建议,根据疫情严重程度灵活调整放假时间,强调“非必要不聚集”的原则,这一阶段的放假规定具有临时性和区域性特点,往往基于感染率、医疗资源压力等数据动态调整,意大利和西班牙在疫情高峰期间实施了全国性封锁,放假时间延长至数周,以减少人员流动。

科学依据上,这些规定主要借鉴了流行病学模型,如SEIR(易感-暴露-感染-恢复)模型,通过模拟病毒传播路径来确定最佳干预时机,放假措施的核心目的是降低基本再生数(R0),从而延缓疫情峰值,为医疗系统争取准备时间,这种临时放假也带来了经济停滞和心理压力等挑战,促使政府逐步转向更精细化的管理。

中期调整:分级管控与常态化放假

随着疫情进入中期,各国开始推行分级管控策略,放假规定也随之细化,以中国为例,2021年至2022年期间,国务院联防联控机制发布了《新型冠状病毒肺炎防控方案》,将地区划分为高、中、低风险等级,放假安排与这些等级挂钩,高风险地区可能实施“静态管理”或延长假期,而低风险地区则鼓励错峰放假,以平衡防控与生产需求。

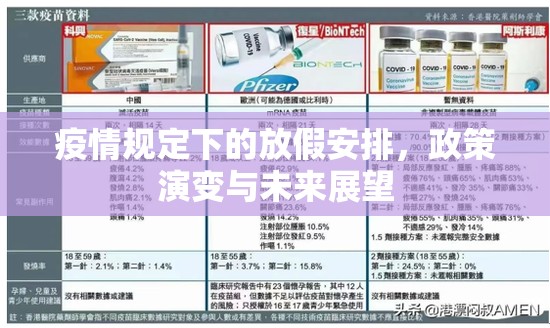

这一阶段的放假规定更注重数据驱动和精准化,欧盟推出了“颜色编码”系统,根据感染率和疫苗接种率决定旅行和放假政策,世界卫生组织也强调,放假时间应结合疫苗接种进度和变异株风险动态调整,科学上,这些规定基于实时流行病学数据,如病毒基因测序和抗体水平监测,以确保放假措施既有效又可持续。

从社会影响看,常态化放假促进了远程办公和弹性工作制度的普及,许多企业采用“混合式放假”模式,员工在疫情期间可灵活安排假期,减少聚集风险,这也暴露了数字鸿沟问题,部分弱势群体难以享受弹性放假带来的便利。

当前阶段:与病毒共存与放假优化

进入2023年,随着奥密克戎变异株成为主流,多国转向“与病毒共存”策略,放假规定进一步优化,中国在2023年初发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施的通知》,强调放假安排应基于科学评估,避免“一刀切”,节假日如春节和国庆节,政府会提前发布放假指南,鼓励疫苗接种和个人防护,而非强制延长假期。

科学依据上,当前放假规定更依赖多指标综合评估,包括重症率、医疗资源占用率和群体免疫水平,日本在2023年黄金周期间,根据医院床位使用率动态调整放假建议,确保医疗系统不崩溃,人工智能和大数据被广泛应用于预测放假需求,如通过移动通信数据分析人员流动趋势。

这一阶段的放假政策也体现了人文关怀,针对学生和老年人等特殊群体,政府推出了“弹性假期”计划,允许他们在疫情高发期优先放假,心理健康成为放假安排的重要考量,许多地区将心理支持服务纳入放假政策,以缓解长期疫情带来的焦虑。

智能化与全球化协调

展望未来,疫情放假规定将更加智能化和个性化,随着物联网和AI技术的发展,放假时间可能基于个人健康数据(如免疫状态)动态调整,形成“定制化假期”,全球协调机制将加强,世界卫生组织正推动建立国际放假标准,以应对跨境疫情风险,未来可能出现“数字健康护照”与放假安排联动,确保旅行安全。

从社会层面看,放假规定将更注重公平与包容,政府需解决数字鸿沟和区域差异,确保所有人都能受益于灵活放假政策,放假时间的管理将融入“大健康”理念,不仅防控传染病,还促进整体福祉。

疫情规定的放假时间,从初期的紧急响应到当前的优化管理,反映了人类与病毒斗争的智慧与韧性,随着科技和全球合作的发展,放假安排将更加科学、人性化,作为公众,我们应积极适应这些变化,同时保持理性,共同构建一个更健康的社会,通过回顾与展望,我们不仅理解了“疫情规定什么时候放假”的表面问题,更深刻认识到其背后的科学逻辑与社会价值。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏