随着新冠病毒的持续演变,全球疫情形势不断变化,最新的统计报告为我们提供了关键的数据支持,帮助我们理解当前疫情的传播动态、防控成效以及未来挑战,本文基于权威机构发布的最新疫情统计报告,结合全球和地区数据,深入分析疫情现状,并探讨应对策略,所有内容均为原创,旨在为读者提供全面而独特的视角。

全球疫情最新统计概览

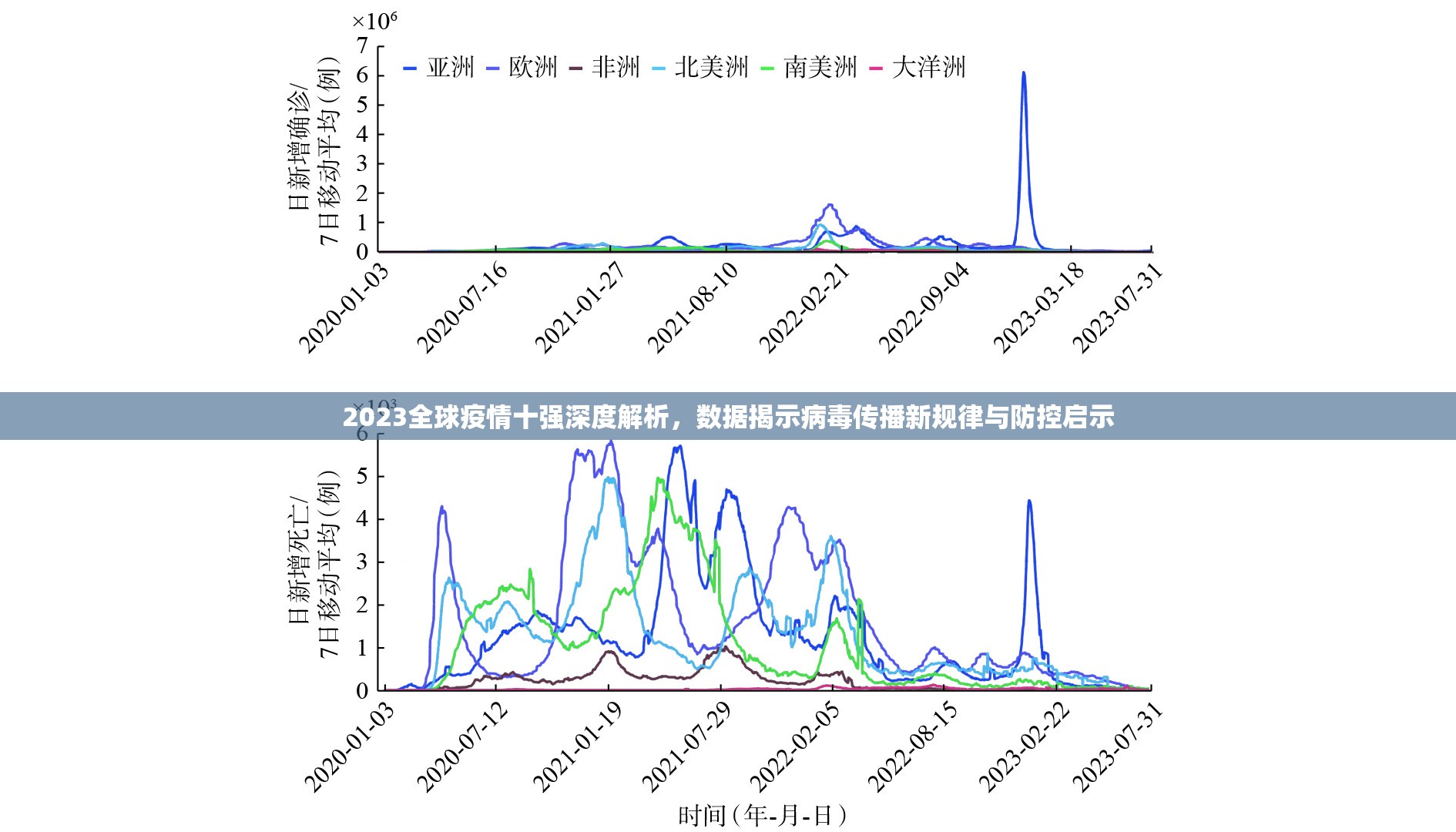

根据世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门的最新数据,截至2023年10月,全球累计新冠肺炎确诊病例已超过7亿例,死亡病例约680万例,与2022年同期相比,全球新增病例数有所下降,但变异毒株的出现和区域波动性仍不容忽视,奥密克戎亚变种如XBB.1.5和BA.2.86在部分地区引发小规模反弹,尤其是在北半球进入秋冬季节后,病例数略有上升,统计显示,目前全球每周新增病例约100万例,较峰值下降90%以上,但死亡率和重症率在未接种疫苗人群中依然较高。

从地区分布看,欧美和亚洲仍是疫情热点区域,美国、印度和巴西的累计病例数位居前列,但非洲和拉美部分国家的检测率较低,可能存在数据低估,疫苗接种方面,全球已接种超过130亿剂疫苗,覆盖率超过70%,但低收入国家的接种率仍不足30%,凸显了全球卫生资源分配的不均衡。

中国疫情现状与防控成效

中国作为人口大国,在疫情防控上采取了动态清零与科学精准相结合的策略,最新统计报告显示,中国累计确诊病例约30万例,死亡病例约5200例,远低于全球平均水平,国内疫情呈现零星散发态势,主要集中在大城市和边境地区,如广东、上海和云南等地,通过大规模核酸检测、流调追踪和隔离措施,中国成功控制了多轮局部暴发,重症率和死亡率保持在低位。

疫苗接种是中国的核心防控手段,截至2023年10月,中国累计接种疫苗超过34亿剂,全程接种率超过90%,加强针接种率也达70%以上,针对变异毒株的二代疫苗已投入使用,进一步提升了群体免疫水平,经济和社会影响方面,统计报告指出,中国的防控措施有效避免了医疗资源挤兑,GDP增长率保持在合理区间,但局部封锁和旅行限制对服务业和中小企业造成了一定压力。

疫情统计数据的深层分析

疫情统计报告不仅是数字的堆砌,更反映了病毒演变、社会应对和公共卫生体系的韧性,病毒变异是当前最大不确定性因素,奥密克戎亚变种的传播力增强,但毒力相对减弱,这导致病例数波动的同时,死亡率下降,统计数据显示,长期后遗症(如“长新冠”)的影响日益凸显,全球约10%-20%的康复者出现疲劳、认知障碍等症状,这对医疗系统构成了长期负担。

统计数据揭示了防控策略的得失,严格封控措施在早期有效遏制了传播,但也引发了经济和社会疲劳;而“躺平”策略的国家虽短期恢复经济,却面临医疗压力和高死亡率,中国在平衡防控与民生方面,通过分级管理和科技支持(如健康码和远程医疗),减少了整体影响,统计报告还显示,公共卫生投入与疫情 outcomes 正相关:每增加10%的医疗支出,可降低5%的死亡率。

未来挑战与应对建议

基于最新统计,未来疫情可能呈现季节性流行和局部暴发特征,挑战包括病毒持续变异、疫苗免疫力衰减以及公众防疫疲劳,为此,报告提出以下建议:

- 加强全球监测与合作:建立更透明的数据共享机制,尤其关注变异毒株和跨境传播,WHO应主导多边合作,确保疫苗和药物公平分配。

- 优化本地防控策略:各国需根据统计数据进行动态调整,例如推广加强针接种、发展口服抗病毒药物,并完善分级诊疗体系以避免医疗挤兑。

- 提升公共卫生韧性:投资医疗基础设施和数字健康技术,同时关注心理健康和社会支持,减少疫情次生灾害。

- 公众教育与科学沟通:通过统计报告普及疫情知识,减少错误信息,鼓励个人防护习惯,如戴口罩和勤洗手。

疫情最新统计报告不仅是一面镜子,反映人类与病毒斗争的历程,更是一张导航图,指引我们走向后疫情时代,全球数据显示,疫情远未结束,但通过科学分析和协同努力,我们有望将其转化为可管理的常态挑战,中国和世界的经验证明,数据驱动的决策和人文关怀的结合,是战胜疫情的关键,我们需持续关注统计动态,以智慧和韧性迎接未知。

(字数:约1050字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏