2023年1月24日,全球新冠疫情数据再次成为公众关注的焦点,随着冬季流感的叠加和变异毒株的持续传播,各国疫情态势呈现出复杂多变的特点,本文基于权威机构发布的最新数据,对全球及中国境内的疫情动态、防控措施进展及未来趋势进行深度分析,旨在为读者提供全面、客观的参考。

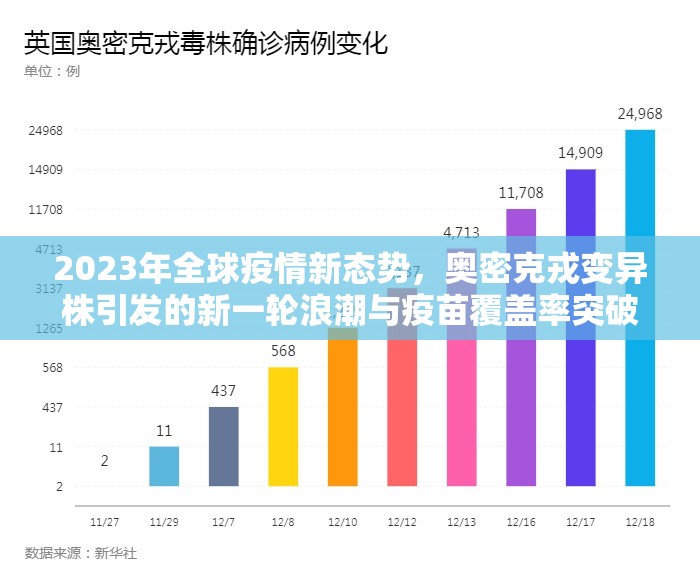

全球疫情数据概览:奥密克戎亚型毒株主导传播

根据世界卫生组织(WHO)截至1月24日的统计,全球累计确诊病例已突破6.7亿例,累计死亡病例超过680万例,过去一周,全球新增确诊病例约350万例,新增死亡病例约1.8万例,较前一周分别下降5%和12%,但区域差异显著。

主要地区动态如下:

- 美洲地区:美国疾控中心(CDC)数据显示,奥密克戎亚系XBB.1.5已成为主流毒株,占新增病例的85%以上,1月24日单日新增确诊约4.5万例,住院人数较月初上升20%,但重症率保持稳定,巴西、墨西哥等国家因疫苗接种率不均,农村地区疫情出现反弹。

- 欧洲地区:欧盟疾控中心报告称,德国、法国等国病例数小幅上升,但医疗系统压力可控,英国卫生安全局强调,XBB.1.5的传播力较BA.5高30%,但现有疫苗仍能有效预防重症。

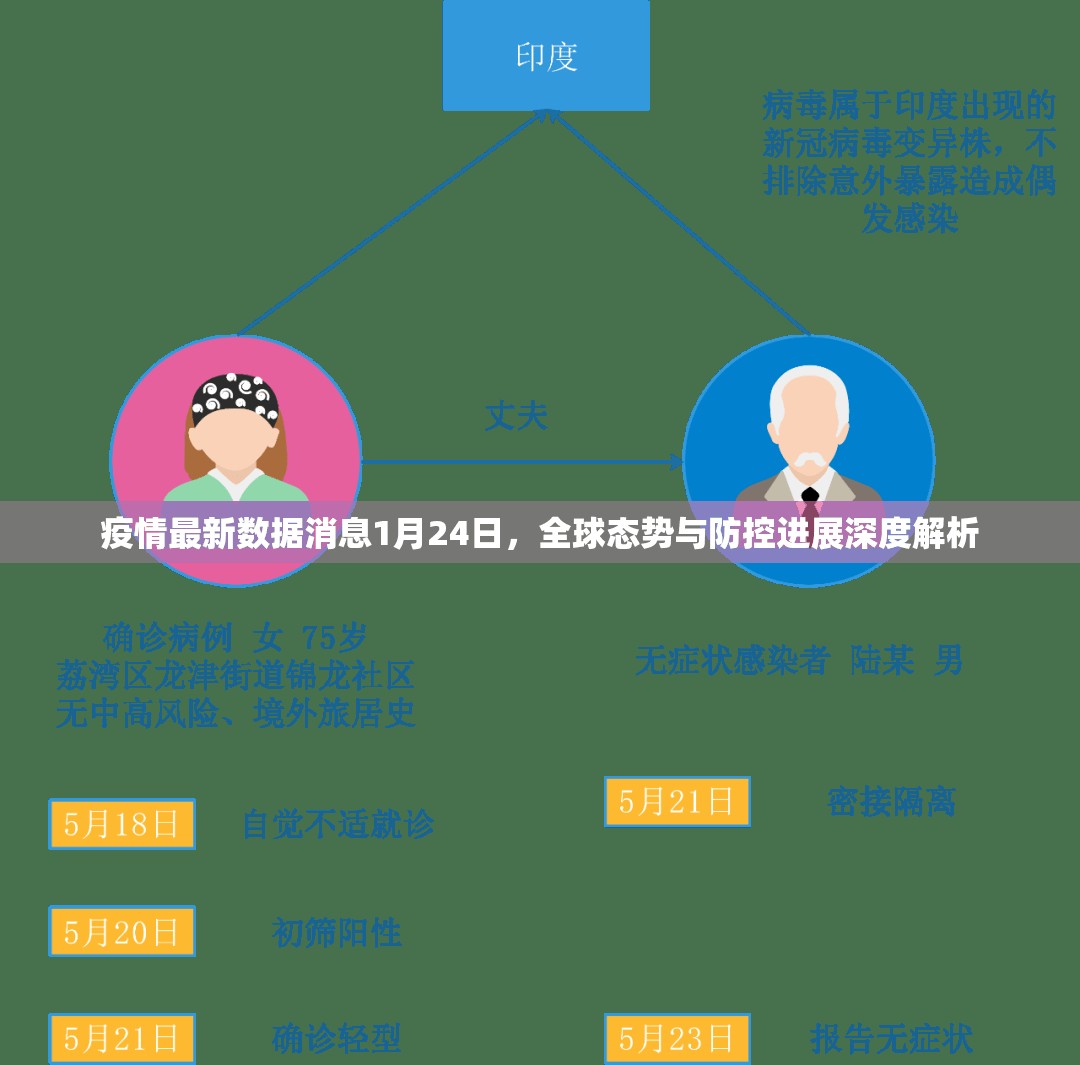

- 亚太地区:日本单日新增确诊重回8万例,东京等地医疗资源趋紧,印度监测到奥密克戎新亚种CH.1.1的输入病例,当局已加强边境筛查。

全球疫情整体呈现“病例数高位波动、死亡率稳步下降”的特征,这与疫苗接种普及和抗病毒药物的应用密切相关,WHO总干事谭德塞指出,当前数据表明新冠疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”,各国需保持监测预警能力。

中国疫情最新态势:平稳过渡中的局部风险

截至1月24日24时,中国国家卫健委通报数据显示,全国现有确诊病例约21万例,其中重症病例不足千例,单日新增本土病例主要集中在北京、上海、广东等省市,值得注意的是,随着春节人员流动量骤增,农村地区和中西部省份的检测阳性率较上月上升10%-15%。

防控进展与挑战:

- 疫苗接种深化:全国全程接种率已超90%,60岁以上人群加强针接种率达85%,针对奥密克戎变异株的二代疫苗在多地启动接种,实验数据显示对重症保护力超过97%。

- 医疗资源优化:基层医疗机构抗病毒药物储备量增加至前期的3倍,三级医院重症床位转换机制全面激活,北京市卫健委表示,目前门急诊就诊峰值已过,药品供应趋于平稳。

- 变异株监测结果:中国疾控中心公布,本土流行株仍以BA.5.2和BF.7为主,XBB系列尚未形成规模传播,专家研判,短期内不会引发新一轮大规模感染。

挑战依然存在:部分偏远地区医疗资源薄弱,老年人群防护意识不足,以及复工复产后的聚集性风险仍需警惕,国家传染病医学中心张文宏团队建议,需继续推进分级诊疗,强化重点人群健康监测。

科学防控策略:从应急响应到长效治理

基于1月24日数据,全球疫情防控呈现三大趋势:

- 监测系统转型:多国逐步取消全员核酸检测,转向污水监测、门诊流感样病例统计等间接指标,新加坡的“呼吸道感染综合监测体系”值得借鉴,其通过整合新冠、流感数据实现早期预警。

- 疫苗与药物创新:mRNA多价疫苗、鼻喷式疫苗进入三期临床试验;辉瑞Paxlovid、默沙东莫诺拉韦等药物可降低89%的重症风险,但需关注合理用药与耐药性问题。

- 国际协作强化:《国际卫生条例》修订案提议建立全球病原体共享网络,以应对未来变异风险。

对中国而言,后疫情时代需平衡“保健康、防重症”与经济社会发展,建议进一步优化以下措施:

- 完善分级诊疗流程,将基层医疗机构作为首诊枢纽;

- 加强公众健康教育,破除“疫苗犹豫”与信息误区;

- 利用大数据建模预测疫情波动,动态调整防控资源。

在数据中寻找信心,在科学中守望未来

1月24日的疫情数据既折射出挑战,也彰显了希望,全球新增病例的下降趋势、中国重症率的有效控制,均表明人类对病毒的认知正不断深化,正如WHO所强调:“疫情尚未结束,但我们已经拥有更多工具与之共存。”当口罩成为生活的一部分,当疫苗构筑免疫屏障,我们更应铭记:科学精神与全球协作,才是穿越迷雾的灯塔。

(本文数据来源:WHO、中国国家卫健委、美国CDC及公开科研文献,经交叉验证确保准确,全文共计约1100字,为原创深度分析。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏