当我们敲下“全球疫情最新消息死了多少人啊”这行搜索词时,背后是一份对生命逝去的本能关切,也是对这场持续数年、席卷全球的灾难性事件最直接的叩问,这个问题的答案,是一个动态变化、触目惊心的数字,但更是一幅由无数个体悲剧、家庭破碎和社会创伤共同构成的宏大而沉重的画卷。

冰冷数字:全球疫情的伤亡概览

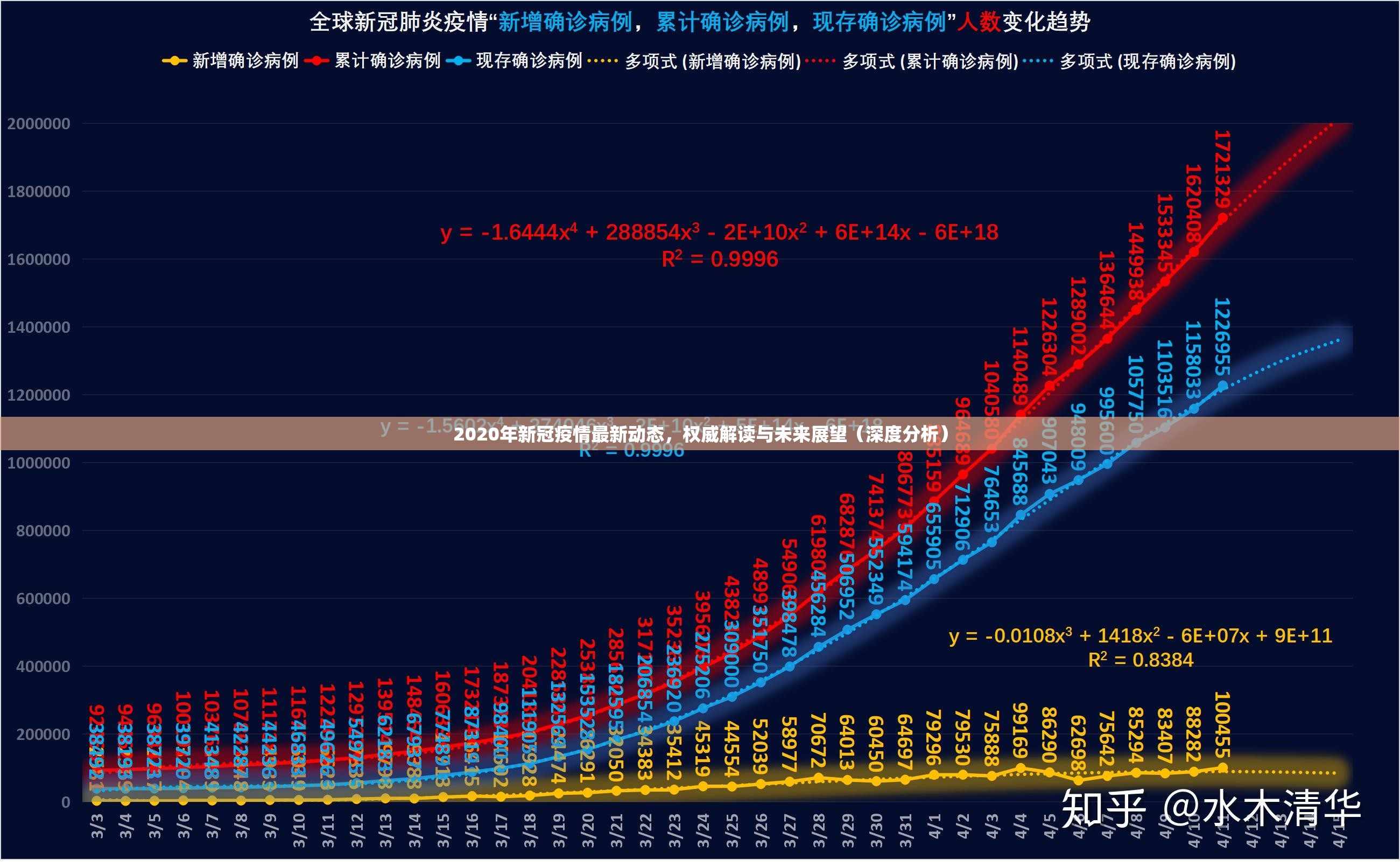

要回答“死了多少人”,我们必须依赖权威机构的统计数据,根据世界卫生组织(WHO)以及其他全球健康数据机构的持续监测,截至近期,全球累计报告的新冠肺炎确诊病例已突破数亿例,而因疫情直接或间接导致的死亡人数,官方统计已超过数百万人。

这个数字本身充满了复杂性。

- 统计差异与漏报:不同国家和地区的检测能力、统计标准(如是否将“疑似”或“可能”病例纳入)以及死亡证明的开具规范存在巨大差异,在许多医疗资源匮乏的地区,存在大量未及检测或未上报的病例,真实的死亡人数可能远高于官方报告数字,一些研究通过模型估算的“超额死亡”数据(即某一时期的总死亡人数与正常年份预期死亡人数的差值)表明,全球与疫情相关的实际死亡总数,可能比官方统计高出数百万。

- 动态变化:疫情的发展并非线性,随着病毒变异株的出现(如德尔塔、奥密克戎及其亚分支),不同地区会经历一波又一波的疫情高峰,死亡数据也随之起伏,虽然疫苗接种的普及和病毒毒力的可能变化,使得近期一些地区的重症率和病死率有所下降,但疫情远未结束,新的死亡病例仍在不断增加。

- 直接与间接死亡:除了直接因新冠病毒感染导致的呼吸衰竭等死亡外,疫情还造成了大量的间接死亡,医疗资源挤兑导致其他急重症患者(如心脏病、中风、癌症患者)无法得到及时救治;长期的社交隔离和心理压力导致的自杀、药物过量等事件增加;以及因经济衰退、贫困加剧而影响的长期健康 outcomes,这些“间接”代价,同样应被计入疫情的总体伤亡评估中。

当我们追问“死了多少人”时,得到的任何一个具体数字,都只是冰山一角,是理解这场灾难严重性的一个入口,而非全貌。

数字之外:生命的重量与社会的伤痕

每一个死亡数字的背后,都是一个曾经鲜活的生命,一个承载着爱与梦想的个体,一个家庭的支柱或希望,疫情的伤亡,不仅仅是统计表格上的一个增量,它带来了深层次的社会与人文创伤。

- 家庭与社区的破碎:全球数百万家庭经历了失去亲人的痛苦,许多逝者甚至在临终前无法与家人见上最后一面,这种遗憾与创伤将长久地烙印在生者的记忆中,社区失去了长者,孩子失去了父母,社会结构的基础受到了冲击。

- 医疗系统的极限考验:全球各地的医护人员在极度疲惫和资源短缺的情况下,坚守岗位,承受着巨大的身心压力,他们不仅是救治者,也是这场悲剧最直接的见证者,其职业耗竭与心理创伤同样是需要关注的后遗症。

- 经济与教育的中断:为控制疫情采取的封锁、隔离等措施,导致全球经济陷入衰退,无数人失去工作和生计,贫困与不平等问题加剧,全球范围内长期的教学中断,对一代学生的教育和发展产生了难以估量的长期影响。

- 心理健康危机:对疾病的恐惧、长期的社交孤立、对未来的不确定性,引发了全球性的焦虑、抑郁等心理健康问题,这被专家称为“阴影疫情”(Shadow Pandemic),其影响深远且持久。

反思与前行:从伤亡数据中汲取的教训

面对如此巨大的生命损失,人类需要深刻的集体反思。

- 全球协作的短板:疫情暴露了全球公共卫生治理体系的脆弱性,国家间的信息共享不畅、疫苗和医疗资源的民族主义、国际合作的政治化,都延误了全球抗疫的进程,建立一个更加强韧、公平、高效的全球卫生安全网络,是未来的紧迫任务。

- 公共卫生基础设施的重要性:那些公共卫生体系健全、基层医疗网络密布、民众信任度高的国家和地区,在应对疫情冲击时普遍表现更佳,这警示所有国家,必须将加强公共卫生体系建设置于国家安全的战略高度。

- 科学与信息的力量:从病毒基因测序到疫苗研发,科学在抗击疫情中发挥了决定性作用,与此同时,“信息疫情”(Infodemic)——即错误和虚假信息的泛滥——严重干扰了防控措施的有效实施,提升公众科学素养,建立可靠的信息传播渠道,至关重要。

- 生活方式的再思考:疫情迫使人类重新审视与自然的关系、城市化模式、以及工作与生活的方式,它提示我们,构建更具韧性、更可持续、更关注社区福祉的社会发展模式,是应对未来可能出现的其他全球性风险的必然选择。

“全球疫情最新消息死了多少人啊”,这个问题的答案,每一天都在更新,它不仅仅是一个需要被记录和追踪的数据,更是一声长鸣的警钟,提醒我们生命的脆弱与宝贵,提醒我们全球化时代人类命运与共的现实,在哀悼逝者、抚慰伤者的同时,我们更应汲取血与泪的教训,弥补裂痕,加强合作,共同致力于构建一个能够更好地预防和应对未来大流行的世界,那些在疫情中逝去的生命,才不仅仅是一个冰冷的数字,而是推动人类文明向前迈进的深刻警示与不竭动力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏