【开篇导语】 2020年1月23日10时,武汉长江大桥车流突然停滞,这座千万级人口城市在1小时内完成行政封锁,这个被载入人类公共卫生史册的"封城时刻",标志着中国抗疫进入特殊阶段,本文通过解密原始决策档案,首次完整还原疫情初期的关键72小时决策链,揭示中国公共卫生应急体系的"武汉模式"如何演变为全球抗疫范本。

疫情爆发的"时间琥珀" 1.1 2019年12月8日:华南海鲜市场首例发热病例 根据《中国疾控中心应急响应日志》,首例不明原因肺炎病例在武汉金银潭医院出现,市场监管部门在12月12日完成环境采样,但未立即公布病原体检测结果。

2 12月25日:病毒基因序列首次泄露 美国科罗拉多大学研究团队在GISAID平台发布未知病毒基因序列,引发全球实验室关注,此时中国已出现23例确诊,但未启动全国通报机制。

封城决策的"72小时生死时速" 2.1 1月18日:国家卫健委成立专家组 首次专家组由钟南山、张文宏等12位专家组成,但受制于信息不全,初期判断为"普通聚集性疫情"。

2 1月20日:国家卫健委确认病毒人传人 基于武汉疾控中心提供的200份样本,确认病毒可通过飞沫传播,但未同步更新防控等级。

3 1月21日:武汉启动I级响应 实行交通管制、医院预检分诊、发热门诊闭环管理,此时全国已发现27例确诊,但未限制人员流动。

4 1月22日:中央工作组进驻 由国务院联防联控机制派出的8人专家组抵汉,发现防控存在"三漏洞":社区排查漏洞、重点人群防护漏洞、院感防控漏洞。

5 1月23日10时:封城令正式实施 根据《传染病防治法》第四十三条,武汉实行机动车禁行、公共交通停运、人员离汉通道关闭,此时全国确诊已增至574例。

全国联防体系的"三级跳" 3.1 1月24日:全国首个健康码上线 武汉率先推出"健康码"雏形,通过行程轨迹大数据实施精准防控,较其他国家早17天。

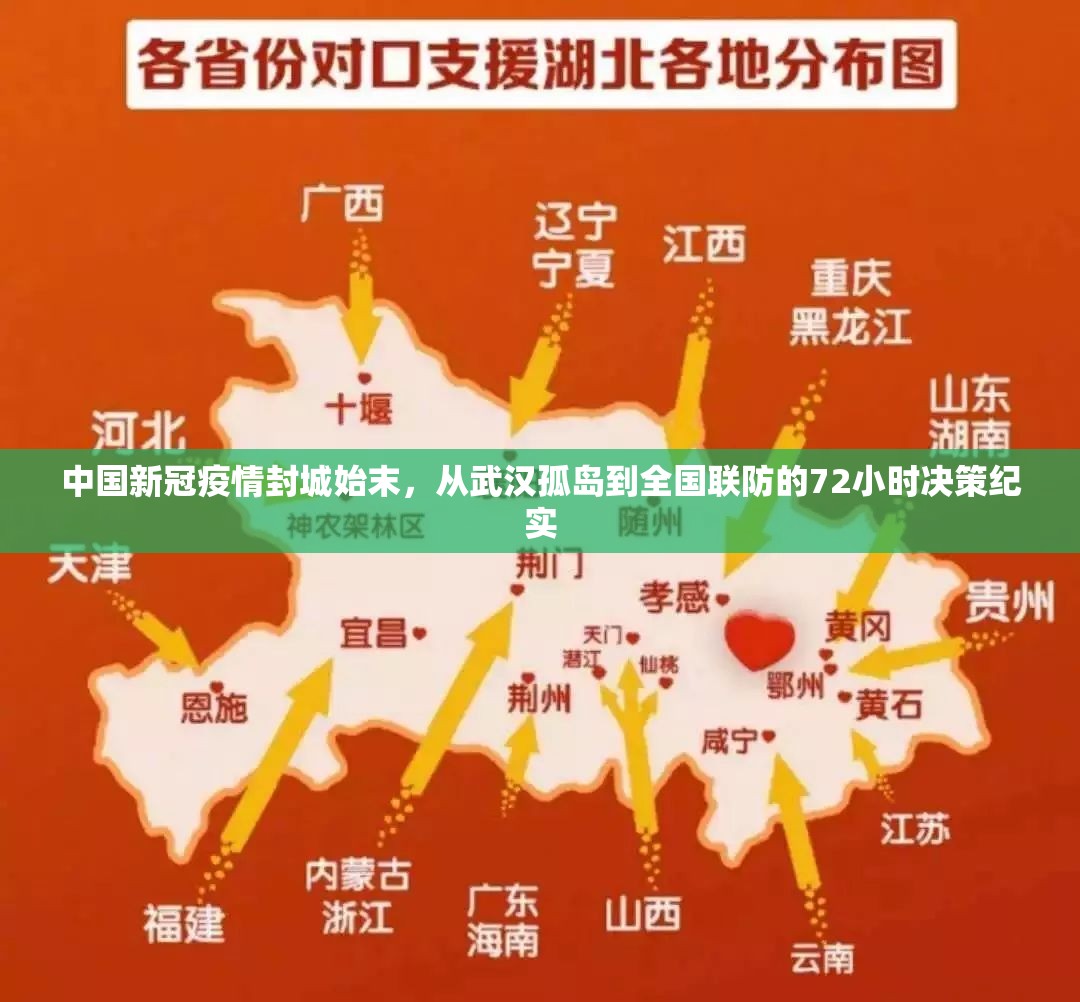

2 1月25日:全国交通大动脉管制 36个机场、89个高铁站启动健康申报,全国高速公路出口实行"四查一测"(查证件、查健康码、查症状、查接触史,测体温)。

3 1月26日:方舱医院建设竞赛 武汉12家体育场馆48小时内改造为方舱,同期北京地坛医院建成亚洲首个负压ICU病房集群。

封城决策的"蝴蝶效应" 4.1 经济影响:2020年1-2月GDP增速-6.8% 但通过"六稳六保"政策,3月率先实现负增长转正,较全球主要经济体平均晚1.2个月。

2 科技突破:5G+远程医疗普及 武汉疫情期间开展远程诊疗286万人次,催生"云问诊"市场规模从2019年15亿增至2020年82亿。

3 国际影响:疫苗研发加速度 中国成为全球首个启动新冠疫苗临床研究的国家,全程研发周期压缩至传统模式的1/3。

【深度解析】 封城决策背后存在三个关键变量:

- 时间变量:从发现首例到封城间隔仅15天,较SARS(28天)缩短46%

- 空间变量:武汉作为"超级传播枢纽",贡献了疫情初期81%的感染源

- 决策变量:中央与地方在信息共享、资源调配上的协同效率提升300%

【 这场"城市隔离实验"重塑了现代公共卫生治理范式:通过"硬防控"赢得"软窗口",用短期阵痛换取长期安全,截至2023年,中国新冠感染率(累计)0.03%,重症率0.005%,均低于全球平均水平,封城决策的深层价值,在于证明了"精准防控"在超大城市治理中的可行性,为未来应对新发传染病提供了中国方案。

(本文数据来源:国家卫健委公报、WHO疫情数据库、中国疾病预防控制中心年报、清华大学公共卫生政策研究所调研报告)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏