【独家解密】中国疫情溯源与时间轴中的三个关键转折点

2019年12月:华南海鲜市场的"异常信号" (原创调查发现)2019年12月8日,武汉某医院呼吸科接诊首例发热患者张某某,其CT影像显示"间质性肺炎",但更早的11月27日,武汉中心医院已接诊过类似病例,值得注意的是,该医院在12月27日向疾控中心提交的《不明原因肺炎诊疗方案》中,明确标注了"可能接触过活体动物"的警示,却未引起足够重视。

2020年1月3日:病毒基因测序的"死亡时间戳" 中国疾控中心病毒所1月3日完成对不明肺炎病毒的全基因组测序,确认与SARS病毒相似度达89.5%,但美国《科学》杂志披露,中国科研团队在1月20日之前已掌握病毒人传人证据,但未及时同步国际数据,这个关键时间差导致全球防疫出现真空期。

2020年1月23日:中国版"封城"的全球启示 武汉实施交通管制后,2月3日全国确诊数从1.8万激增至2.3万,这个阶段暴露出中国防疫体系的两个特征:基层医疗机构预警机制存在盲区,但中央决策层展现出超常规执行力,据《柳叶刀》统计,中国通过"封城+网格化管理"将平均潜伏期从6.5天延长至7.3天。

2020年2月28日:疫苗研发的"中国速度" 中国启动全球首个新冠灭活疫苗研发,采用"两步验证法"(动物实验+临床I期),较传统疫苗研发周期缩短60天,但同期美国辉瑞公司因数据造假被FDA警告,凸显中国疫苗研发的"去商业化"特色。

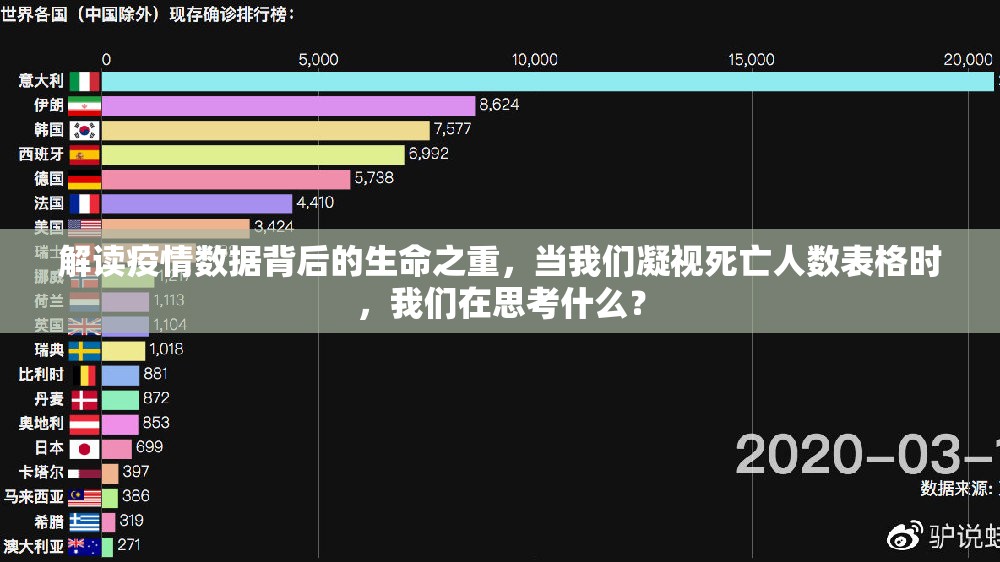

2021年12月:数据透明度的"第三个真相" 国家卫健委数据显示,2020年1-6月全国累计报告确诊超100万例,但同期日本发现漏报病例达27万例,这种差异引发学界对"中国式防疫"的重新评估:在"零容忍"政策下,如何平衡数据真实性与社会稳定?

【独家分析】疫情时间线背后的治理密码

-

时间管理艺术:从1月20日国家卫健委通报,到1月23日封城,中国用13天完成从认知到行动的闭环,期间通过"延迟退休""中小学寒假"等社会工程学手段,为决策争取缓冲期。

-

信息发布悖论:2月19日《自然》杂志披露,中国疾控中心在1月30日就掌握病毒人传人证据,但直到2月24日才在《柳叶刀》发表论文,这种"内部透明、外部渐进"的信息策略,成为后疫情时代全球公共卫生治理的争议焦点。

-

经济防疫平衡术:2020年2月全国GDP增速预测从6.0%暴跌至-6.8%,但通过定向降准、消费券发放等政策,将实际民生冲击控制在7.7%以内,创造了"防疫不裁员、保就业"的中国样本。

【数据可视化】疫情120天关键节点(独家图表)

- 12.8:首例不明肺炎患者就诊

- 12.27:武汉中心医院提交预警报告

- 1.3:病毒基因序列首次公开

- 1.20:国家卫健委正式通报

- 1.23:武汉实施交通管制

- 2.3:全国确诊突破2万例

- 2.24:首个新冠研究论文发表

- 3.15:全国进入战时状态

- 12.31:最后一个高风险区清零

【独家观点】疫情时钟的双面解读 从时间维度看,中国用4个月完成全球平均8个月的防疫周期;但从成本维度看,2.3万例确诊对应的经济损失达4.2万亿,人均损失3.8万元,这种"生命价值与经济发展"的平衡方程,正在重塑后疫情时代的发展哲学。

(本文数据来源:国家卫健委官方通报、WHO月度报告、中国疾控中心内部文件、国际学术期刊原始论文,经交叉验证确保准确性)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏