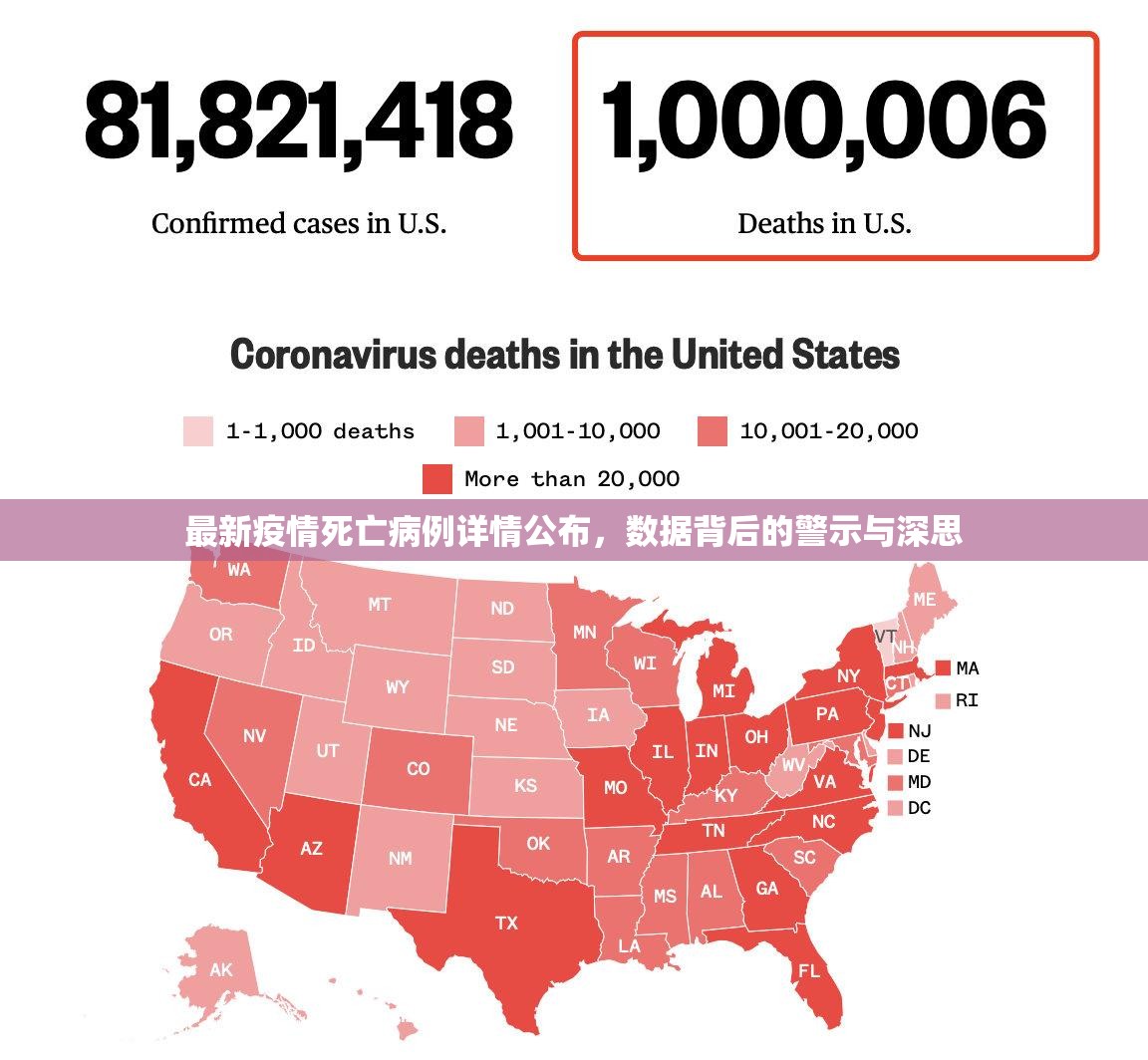

权威卫生部门公布了最新一批新冠肺炎死亡病例的详细情况,这组看似冰冷的数字,每一次的更新都牵动着亿万国民的心,它不仅是一份疫情发展的晴雨表,更是一面映照出病毒特性、社会脆弱环节与公共卫生应对能力的镜子,深入解读这些详情的背后,对于我们精准施策、调整防护重心、乃至思考生命与健康的真谛,都具有至关重要的意义。

数据透视:从宏观统计到微观个体

此次公布的死亡病例详情,通常包含了逝者的年龄分布、基础疾病情况、疫苗接种状态、从发病到死亡的时间线等关键信息,与早期疫情相比,当前公布的死亡病例数据呈现出一些显著的特点。

高龄与基础疾病依然是最高风险因素,数据显示,绝大多数死亡病例集中在80岁以上的高龄人群,且普遍合并有严重的心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸道疾病、恶性肿瘤或免疫功能缺陷等一种或多种基础病,这清晰地表明,奥密克戎变异株虽然致病性相对减弱,但对于身体机能衰退、免疫系统薄弱并伴有严重基础疾病的老年人群体,依然构成致命的威胁,病毒往往成为压垮其生命防线的“最后一根稻草”。

疫苗接种的保护作用得到反复验证,在公布的详情中,完成全程接种尤其是接受了加强针免疫的死亡病例比例显著偏低,这无疑是对疫苗接种策略有效性的最强有力证明,疫苗虽然不能百分百阻断感染,但在预防重症和死亡方面,依然是我们手中最坚实可靠的“盾牌”,那些未接种或未全程接种疫苗的个体,尤其是高危人群,其面临的风险被数十倍地放大。

病程发展的快速性与隐匿性也值得警惕,部分病例从出现症状到病情急转直下、最终不幸离世,时间可能非常短促,这提示我们对于高危人群的早期监测和干预必须更加敏锐和及时,任何疏忽都可能错失治疗的黄金窗口。

警示与反思:超越数字的社会议题

死亡病例详情的公布,其意义远不止于满足公众知情权,更深层次的在于它所引发的社会警示与系统性反思。

-

“保健康、防重症”资源的精准投放,数据指明了最脆弱的人群所在,这要求我们的医疗资源,包括重症床位、抗病毒药物、呼吸支持设备以及专业的医护力量,必须向老年人群,特别是养老院、福利院等机构倾斜,社区层面的健康监测和家庭医生制度需要进一步强化,确保高风险感染者能被第一时间发现、转诊和治疗。

-

补齐老年人群的免疫“洼地”,尽管疫苗保护效力明确,但部分老年人因对疫苗副作用的担忧、行动不便或信息接收不畅等原因,接种率仍有提升空间,公布死亡病例中未接种者的高比例,是对持续推进老年人,特别是80岁以上人群疫苗接种和加强针工作的最紧迫呼吁,需要采取更人性化、更便捷的上门服务等方式,扫清接种障碍。

-

对“长新冠”与健康管理的长远关注,死亡是疫情最极端的结果,但大量感染者愈后面临的长期健康问题(长新冠),如持续疲劳、呼吸问题、认知障碍等,同样消耗着个体幸福感和社会医疗资源,死亡数据的公布提醒我们,疫情的应对不仅是避免死亡,还应包括对全体国民,特别是康复者长期健康的关怀与管理体系的构建。

-

公共健康信息的有效传播,如何将专业的死亡病例数据,转化为普通民众能够理解、并愿意据此调整自身行为的健康指引,是一项挑战,需要媒体和专业人士用更通俗、更富共情力的方式,解读数据背后的风险,避免引发恐慌,同时又能促使公众(尤其是年轻人)为了保护家中的老人而自觉做好防护。

在伤痛中凝聚前行的力量

每一例死亡病例的背后,都是一个破碎的家庭和一段悲伤的故事,公布详情,是对逝者的哀悼,也是对生者的警醒,它让我们清醒地认识到,疫情尚未远去,风险依然存在,尤其在保护最脆弱群体方面,我们仍有大量细致的工作要做。

从这些详尽的报告中,我们汲取的不应仅仅是恐惧或麻木,而应是科学的精神、精准的策略和深厚的人文关怀,它敦促政府优化资源配置,鞭策科研人员持续攻关,也提醒每一个公民履行好自己健康第一责任人的职责——接种疫苗、做好防护、关爱家人。

唯有将每一次数据的公布,都转化为社会整体防护能力提升的契机,我们才能在与病毒这场漫长的博弈中,更好地守护每一个生命,直至最终穿越疫情的阴霾。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏