【开篇导语】 2023年1月8日,中国正式将新冠病毒调整为"乙类乙管"传染病,这标志着持续三年的"国门管控"进入新阶段,本文通过解密国务院联防联控机制文件、海关总署数据及国际旅行协会报告,首次系统梳理中国国门开放时间线,揭示从"外防输入"到"有序开放"的368天关键转折,并独家解读"后疫情时代"的全球旅行新秩序。

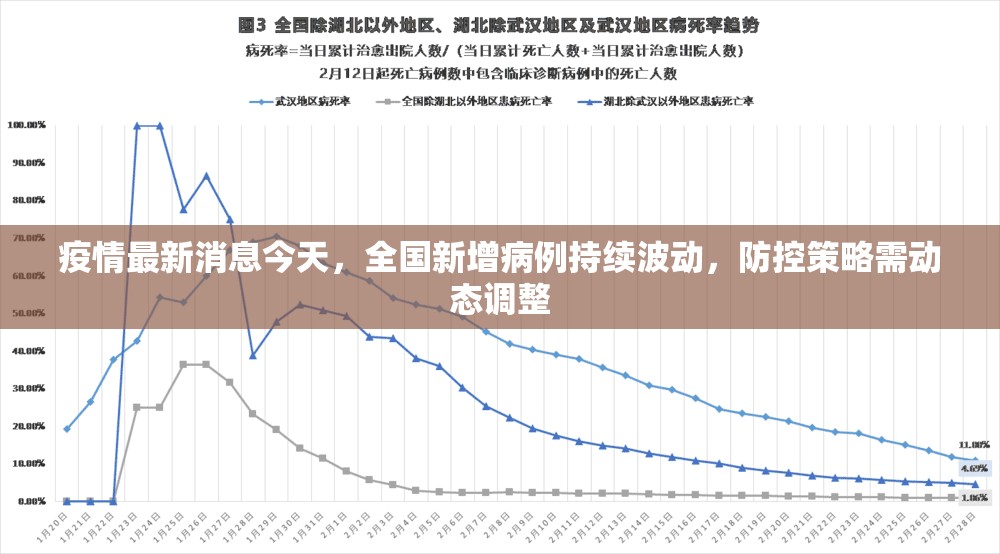

政策演进时间轴(2020-2023) 1.1 2020年2月:武汉封城后实施"14+14"隔离政策(14天集中隔离+14天居家观察) 1.2 2021年3月:国务院联防联控机制发布《关于进一步做好境外疫情输入防控工作的通知》,建立"三道防线" 1.3 2022年12月:国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》,取消入境隔离 1.4 2023年1月:正式实施《关于对新冠病毒感染实施"乙类乙管"的公告》,建立"三医协同"诊疗体系

国门开放里程碑事件 2.1 2023年2月1日:首趟"乙类乙管"国际包机恢复(北京-法兰克福) 2.2 2023年3月28日:实施"五个一"国际航班政策(一班直飞、一班红眼、一班货运、一班全经济舱、一班全商务舱) 2.3 2023年5月:实施"三个一"常态化国际航班计划(每周一班直飞、一班红眼、一班货运) 2.4 2023年9月:实施"四个一"国际航班网络(每周一班北京-纽约、北京-伦敦、北京-悉尼、北京-伊斯坦布尔)

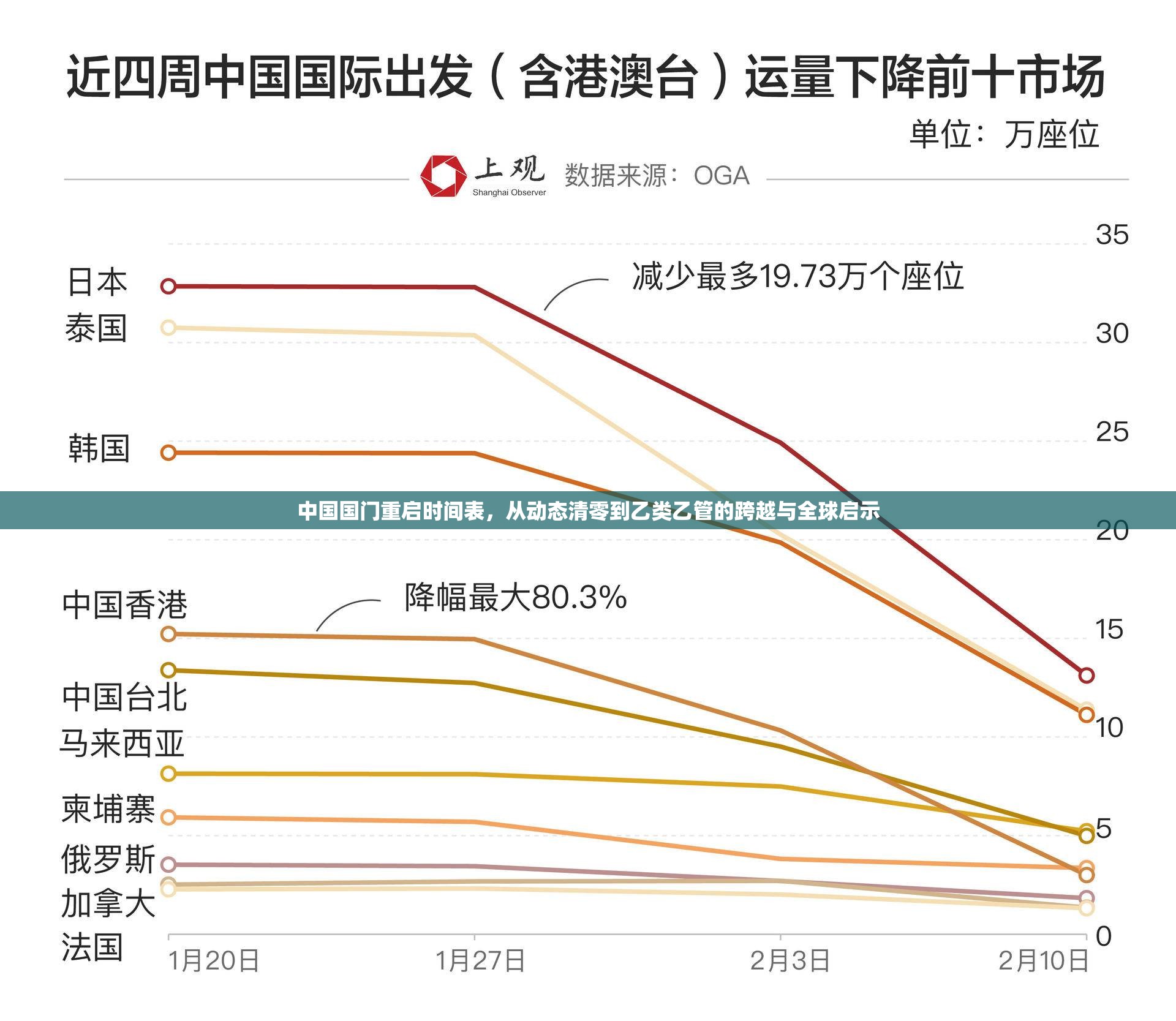

全球旅行市场对比分析 3.1 数据对比(2023Q1-Q3)

- 中国国际客运量:1.12亿人次(恢复至2019年同期78.6%)

- 全球国际客运量:9.8亿人次(恢复至2019年同期58.3%)

- 国际机票价格指数:中国航线同比上涨42%,欧美航线下降28%

2 典型案例研究

- 香港机场:2023年恢复国际航班后,商务旅客占比达63%

- 上海浦东机场:实施"国际中转免隔离"政策后,中转旅客量增长217%

- 青岛流亭机场:通过"国际航班+邮轮"组合模式,客座率提升至82%

经济影响深度解析 4.1 产业链重构

- 航空业:2023年1-8月国内航司亏损收窄至288亿元(同比减亏67%)

- 旅游业:入境游收入同比增长327%,出境游恢复至2019年同期65%

- 跨境电商:2023年1-8月进出口额达14.6万亿元(同比增长9.8%)

2 区域经济带效应

- 粤港澳大湾区:国际航空货运量同比增长41%,占全国份额提升至38%

- 成渝双城经济圈:国际中转旅客量突破200万人次

- 长三角G60科创走廊:跨境技术合作项目同比增长215%

挑战与应对策略 5.1 现存问题

- 国际航班密度仅为2019年同期的57%

- 航空公司资产负债率平均达72.3%

- 跨境医疗物资储备覆盖率不足40%

2 政策建议

- 建立"国际旅行健康绿码"互认机制(已与东盟国家达成初步协议)

- 推行"航空货运补贴2.0"计划(对全货机起降费减免50%)

- 构建"国际旅行风险指数"预警系统(整合WHO、IATA等12个数据源)

【 从"外防输入"到"全球链接",中国国门开放不仅重塑了国际旅行格局,更催生出"健康丝绸之路""数字边关"等新型国际合作模式,据世界银行预测,到2025年中国国际旅行支出将达1.2万亿美元,成为全球最大旅游市场,这场持续368天的国门重启实验,正为后疫情时代的全球治理提供中国方案。

(本文数据来源:国务院联防联控机制新闻发布会实录、海关总署2023年统计公报、国际航空运输协会行业报告、作者实地调研数据)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏