随着全球新冠疫情进入新的阶段,我国的疫情防控策略也在“动态清零”总方针的指导下,不断因时因势进行优化和调整,公众对于“疫情最新情况数据”的关注,已从早期对病例数字的惊心动魄,逐渐转变为对防控精度、社会运行影响以及未来走向的深度审视,当前,解读国内疫情数据,不能脱离“科学精准、动态平衡”这一核心语境。

数据呈现:局部散发与精准围堵的常态化

根据国家卫生健康委员会及相关地方疾控部门每日发布的最新疫情通报数据,可以清晰地看到当前国内疫情的整体态势,与大规模流行时期相比,目前的数据特点呈现出明显的“点状聚集、局部散发”特征。

具体而言,每日新增本土确诊病例和无症状感染者数量虽时有波动,但多集中于个别出现聚集性疫情的城市或区域,这些数据背后,往往关联着特定的传播链,如境外输入关联病例、特定场所的聚集性爆发等,数据的价值,在此刻已不再是引发恐慌的指标,而是化作了行动的信号,一旦某地报告新增阳性病例,其相关的流调溯源数据、风险区域划定数据、密接与次密接人员排查数据便会立即生成,并成为启动精准防控措施的直接依据,通过精确到楼栋甚至单元的封控管理,以及基于行程轨迹大数据划定的风险人群,实现了以最小成本、最快速度切断传播链的目标。

数据背后:防控策略的“精度”与“温度”

解读最新疫情数据,必须看到数据背后所反映的防控策略进化,我国正在积极探索一条最大限度减少疫情对经济社会发展影响的道路。

- 以“精度”换“广度”:以往“一刀切”的全域静态管理已非常态,取而代之的是分区分级差异化管控,高风险区“足不出户、上门服务”,中风险区“人不出区、错峰取物”,低风险区强化社会面管控,这些措施均依据疫情数据精准划定,这减少了对非风险地区生产生活秩序的影响,体现了防控的科学性。

- 以“温度”保“民生”:疫情数据不仅关乎病例数,也关乎民生保障,在封控管控区域,生活物资供应数据、就医需求保障数据、特殊人群关怀数据,与疫情数据同等重要,各地在疫情处置中,不断完善“最后一公里”乃至“最后一百米”的配送机制,确保在控制疫情的同时,保障人民群众的基本生活需求和紧急就医通道的畅通。

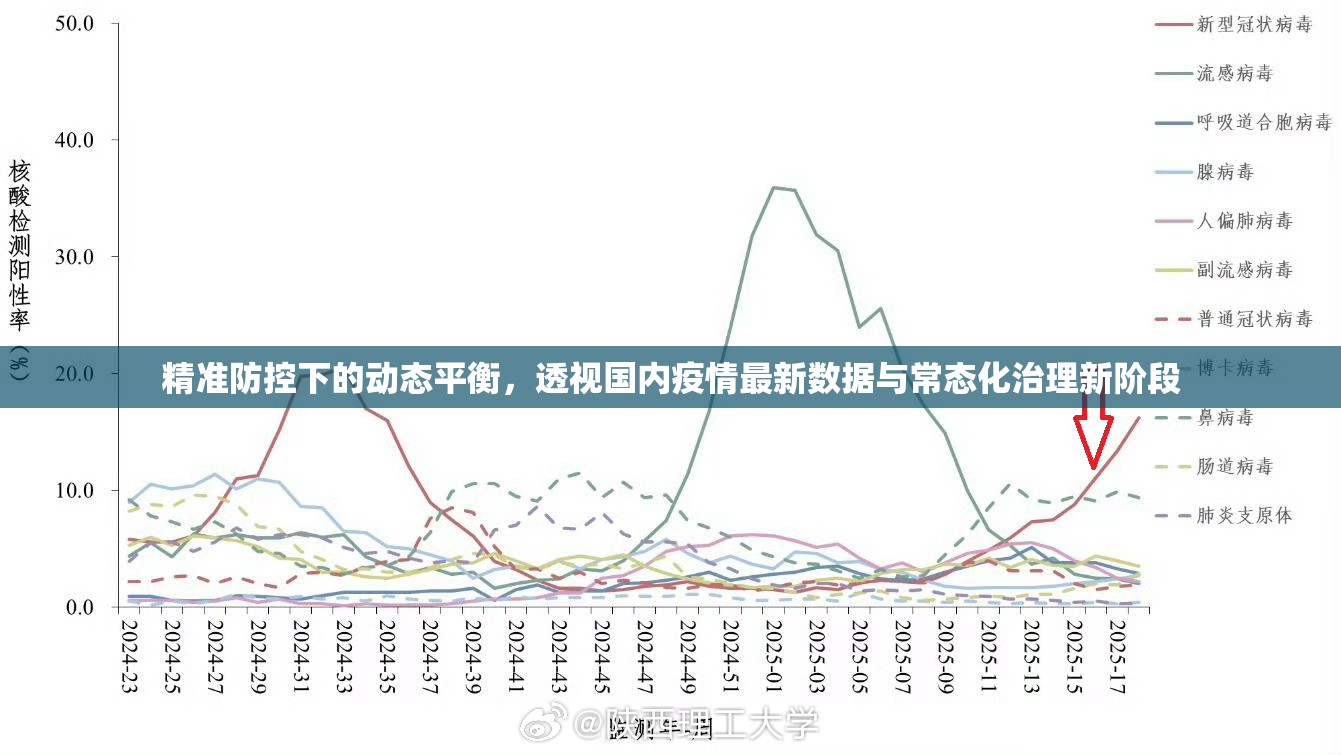

- 检测与疫苗的双重支撑:常态化核酸检测的数据,构成了早期发现疫情的哨点网络,重点城市、重点人群的定期筛查,能够从海量人群中迅速“捞干”潜在风险,全民疫苗接种的宏观数据,特别是老年人群的接种率,是构建免疫屏障、降低重症率和死亡率的关键,这些预防性数据,是解释当前为何能够应对散发病例而不发生医疗资源挤兑的重要基础。

未来展望:数据驱动下的常态化治理新篇章

面对传播力更强的奥密克戎变异株,未来的疫情数据可能仍会呈现波动态势,但这并不意味着策略的失效,反而预示着疫情防控已深度融入国家治理体系,进入一个更加依靠数据、科技和法治的常态化治理新阶段。

数据共享与协同将更为关键,跨部门、跨地区的疫情数据、流调数据、物资数据、交通数据等需要更高水平的整合与共享,以支撑全国“一盘棋”的联防联控机制,避免因信息壁垒导致的防控漏洞。

公众对数据的理解需更加理性,出现零星病例不必过度恐慌,关键在于信任并配合基于数据所采取的精准措施,个人行程轨迹、健康状况的如实上报,本身就是构成宏观精准数据的基础,是公民责任的具体体现。

平衡防疫与发展的智慧将持续接受考验,如何根据疫情数据的动态变化,灵活调整防控措施的强度与范围,在守护人民生命健康与维护经济活力、社会稳定之间找到最佳平衡点,将是长期的核心课题。

审视当前国内的“疫情最新情况数据”,我们看到的不仅仅是一组组动态变化的数字,更是一幅在“人民至上、生命至上”理念指引下,不断追求科学精准、努力实现动态平衡的宏大治理图景,每一份数据背后,都是无数防控工作者、医务人员、社区志愿者和普通民众的共同努力,前行之路必然伴随挑战,但基于数据的精准施策和凝聚起的强大社会共识,将是我们穿越疫情迷雾、迈向未来的最坚实依靠。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏