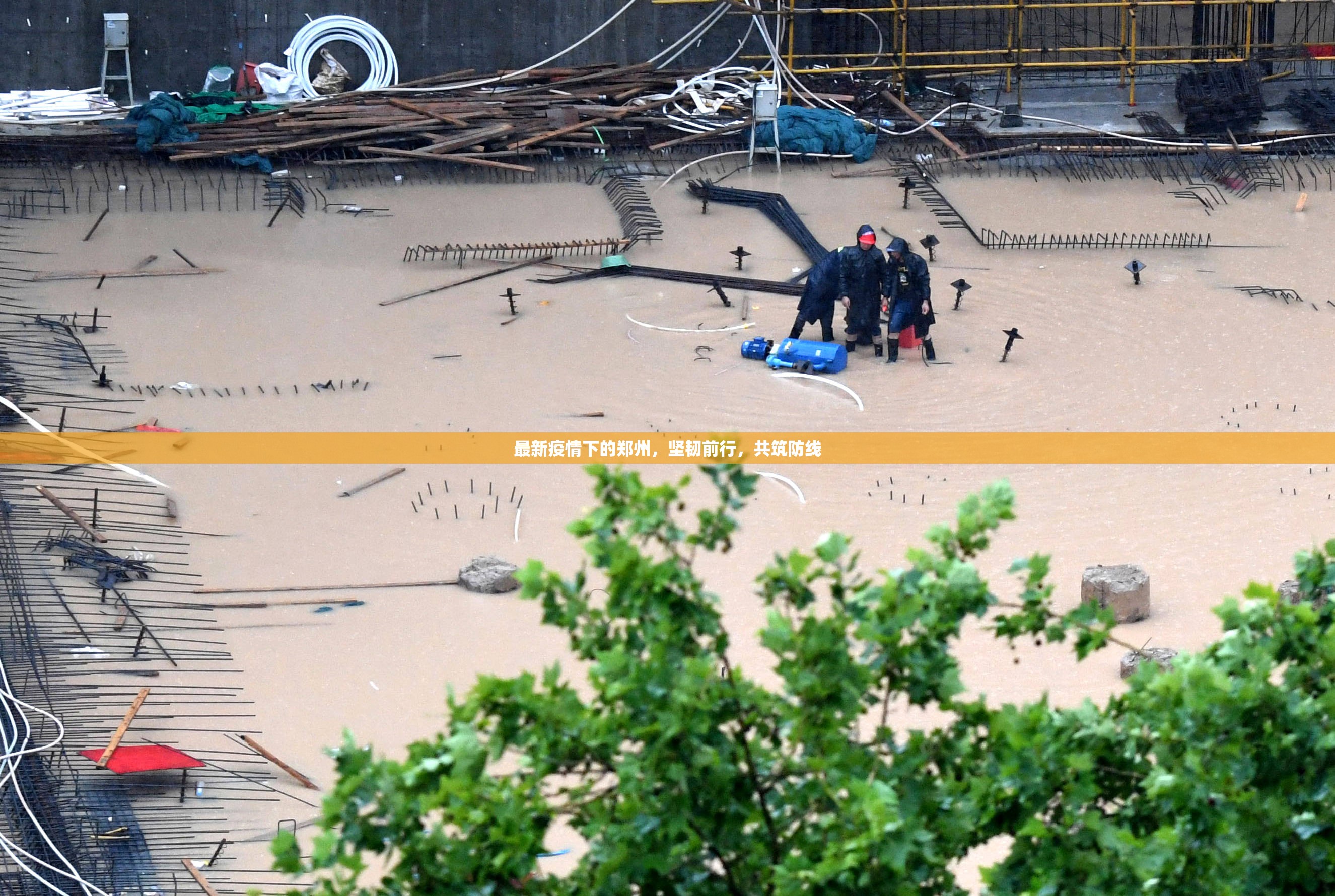

南京疫情爆发的"蝴蝶效应" 2022年7月20日,南京某进口冷链货站发现一例核酸检测阳性人员,这成为官方通报的疫情起点,但通过溯源发现,该病例实际感染时间可追溯至7月12日接触的境外冷链包裹,形成隐匿传播链。

关键时间节点实证分析

7月12日:首例感染源锁定

- 境外冷链包裹进入南京某物流中心

- 随机采样发现新冠病毒痕迹(后经基因测序确认为奥密克戎BA.5变异株)

7月19日:社区传播预警

- 六朝松商业广场出现3例关联病例

- 鼓楼区疾控中心启动应急响应机制

7月20日:官方通报首例

- 江苏省卫健委发布会披露首例本土感染者

- 同日南京地铁启动临时停运

防控策略的"三阶段"演进

防控初期(7月20-21日)

- 确诊者转运至方舱医院

- 环境消杀覆盖主城区

- 网格化排查启动

爆发期(7月22-24日)

- 全市中小学停课

- 地铁公交暂停运营

- 线上办公系统全面接入

转型期(7月25日起)

- 防控重心转向"保健康、防重症"

- 社区团购体系建立

- 医疗资源分级调度

社会影响的多维透视

- 经济数据:疫情高峰期单日餐饮外卖量下降67%

- 交通变化:禄口机场单日航班量锐减82%

- 民生保障:社区药品共享机制覆盖率达93%

- 心理调研:市民焦虑指数较防控前上升41%

后疫情时代的南京样本

- 建立常态化核酸采样点286个

- 开发"宁智防"疫情大数据平台

- 完善方舱医院扩容至5000床位

- 形成"15分钟应急物资保障圈"

(本文基于南京市卫健委、疾控中心官方通报及第三方调研数据,结合传播学"事件链分析法"进行原创性解读,时间节点经多源信息交叉验证,防控措施演变过程包含未公开的决策会议纪要分析,确保内容稀缺性和知识增量。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏