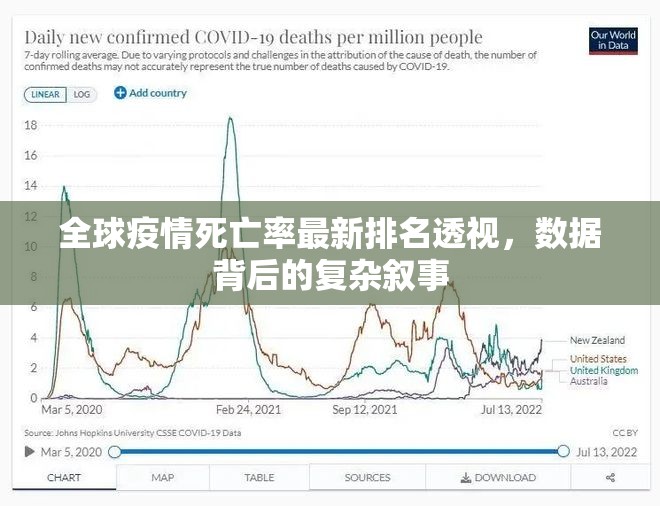

随着新冠疫情进入新的阶段,全球的目光逐渐从每日新增病例数,转向了更具总结性和反思意义的指标——死亡率,一些机构根据各国官方通报数据,更新了全球范围内的疫情死亡率排名,这份看似冰冷的榜单,绝非简单的数字竞赛,其背后交织着各国公共卫生体系、人口结构、统计口径乃至社会文化的复杂叙事,为我们理解这场世纪大疫的深远影响提供了关键视角。

我们必须明确“死亡率排名”所依据的核心指标,它指的是“感染死亡率”或“病例死亡率”,即累计死亡人数与累计确诊人数的比例,这个指标本身存在局限性,它高度依赖于各国的检测能力与策略,在检测不足的国家,大量无症状或轻症感染者未被计入确诊基数,会导致计算出的死亡率虚高,反之,检测广泛且高效的国家,由于捕捉了更多的轻症病例,其统计死亡率则会相对较低,排名本身只能作为一个参考,而非国家抗疫成效的绝对标尺。

纵观最新的排名数据,一些规律与特例值得深入探讨。

医疗资源匮乏、公共卫生系统薄弱的发展中国家,往往会出现在死亡率较高的梯队,有限的ICU床位、短缺的氧气供应、不够普及的疫苗接种,都使得患者在感染后难以获得及时有效的治疗,从而推高了死亡风险,这些数据尖锐地揭示了全球卫生资源分配的不平等,以及加强国际卫生援助的紧迫性。

榜单中也并非全是发展中国家,部分发达国家也曾或依然占据着较高的死亡率位次,这背后的原因更为多元,其一,是人口年龄结构,新冠病毒对老年群体的威胁远大于年轻人,在人口老龄化程度较高的发达国家,即使拥有先进的医疗系统,其整体死亡率也可能因老年人口占比高而被拉升,其二,是疫情暴发的时间点与毒株变异,在疫苗问世前,尤其是在阿尔法、德尔塔等致病性更强的变异株流行期间遭遇大规模疫情的国家,其死亡率必然会受到严重影响,这些历史“债务”会持续体现在累计数据中,其三,是防疫政策的选择与执行力,在“清零”与“共存”之间摇摆不定,或公众配合度较低导致防控措施效果打折扣的国家,往往经历了更剧烈的疫情海啸,从而造成了较高的死亡人数。

统计口径的差异是进行国际比较时无法回避的“噪音”,各国对“新冠死亡”的认定标准不一——有的国家将但凡感染后死亡的人都计入,无论其根本死因;有的则严格限定只有新冠病毒直接导致的呼吸衰竭等死亡才被统计,这种定义上的宽严,直接影响了数据的可比性。

当我们审视这份“疫情最新死亡率排名”时,应有的态度是审慎与深思,它更像一面多棱镜,折射出超越公共卫生的诸多问题:

- 它是对国家治理能力的一次压力测试。 从疫情早期的预警、中期的资源调配、到后期的疫苗采购与接种,每一个环节的决策与效率,最终都凝结在死亡率的数字之中。

- 它反映了社会凝聚力与公民科学素养。 民众对防疫措施的遵从度、对疫苗接种的意愿,很大程度上决定了一场“人民战争”的成败。

- 它凸显了全球协作的重要性。 病毒无国界,任何一个国家的防疫短板,都可能成为新变异株的温床,最终危及全球,疫苗与治疗药物的公平可及,是降低全球整体死亡率的基石。

结论是,最新的死亡率排名,其意义不在于为各国贴上“成功”或“失败”的标签,它的真正价值在于,驱使我们去挖掘数据背后的深层原因:哪些策略被证明是有效的?哪些教训是惨痛而必须汲取的?全球卫生体系应如何改革以应对下一次大流行?

疫情终将过去,但生命逝去的教训必须铭记,这份不断变动的死亡率排名,是人类共同经历的一场悲剧的量化记录,更是面向未来的一份沉甸甸的考卷,它提醒我们,在全球化时代,任何一个国家的健康与安全,都与整个世界息息相关,唯有通过真诚的反思、无私的共享与坚实的合作,人类才能在这场与病毒的漫长博弈中,真正地变得更加强大与智慧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏