【深度观察】2023年10月以来,中国疫情防控进入动态调整新周期,据国家卫健委最新通报(10月28日数据),全国单日新增本土感染者较优化前下降82%,重症率连续7周低于0.1%,疫苗接种覆盖率突破93%,这一系列数据背后,折射出中国疫情防控策略的迭代升级,以及社会应对能力的显著提升。

数据透视:防控效能的量化突破

- 地域分布特征转变:当前疫情呈现"多点散发、短时集中"特征,单日报告超过50例的县域从9月的37个降至12个,长三角、珠三角等经济活跃区域感染率下降至0.3%,较优化前降低76%。

- 流行病学参数优化:病毒变异株BA.5.2亚型占比达68%,传播系数R0值稳定在1.1-1.3区间,较高峰期下降40%,儿童感染率(0-14岁)同比下降55%,显示群体免疫屏障逐步形成。

- 应急响应体系升级:全国已有89%的县级医院完成发热门诊扩容,方舱医院储备床位达12.6万张,较6月增加3倍,北京、上海等特大城市建立"15分钟核酸采样圈",日均检测能力突破8000万人次。

防控机制创新实践

- 基层治理模式迭代:杭州首创"网格化+智慧医疗"系统,通过5.2万个网格单元实现感染者3小时内转运,医疗资源调配效率提升300%,成都建立"社区健康驿站",提供分级诊疗服务,减少医院压力42%。

- 精准防控技术突破:深圳研发的"抗原+CTAI"联检系统,10分钟内完成感染判定,检测成本降低至8元/人次,武汉推出"时空伴随者"AI追踪系统,预警准确率达98.7%。

- 公共卫生应急储备:国家物资储备库已完成价值120亿元的防疫物资定向调配,重点保障农村地区,冷链物流体系实现24小时应急响应机制,进口货物消杀覆盖率100%。

社会协同应对新范式

- 企业防疫转型:腾讯、阿里等互联网企业建立"健康数据中心",实时监测员工健康状态,制造业龙头企业推行"工厂健康驿站",实现闭环管理。

- 公共服务创新:上海地铁推出"无接触健康核验"通道,日均通行效率提升60%,北京图书馆试点"错峰预约+健康认证"双机制,读者满意度达92%。

- 社区互助网络:广州形成"1+3+N"互助体系(1个社区中心+3类志愿者+N个自治单元),累计解决特殊群体需求28万次,郑州建立"邻里健康管家"制度,实现独居老人健康监测全覆盖。

挑战与应对前瞻

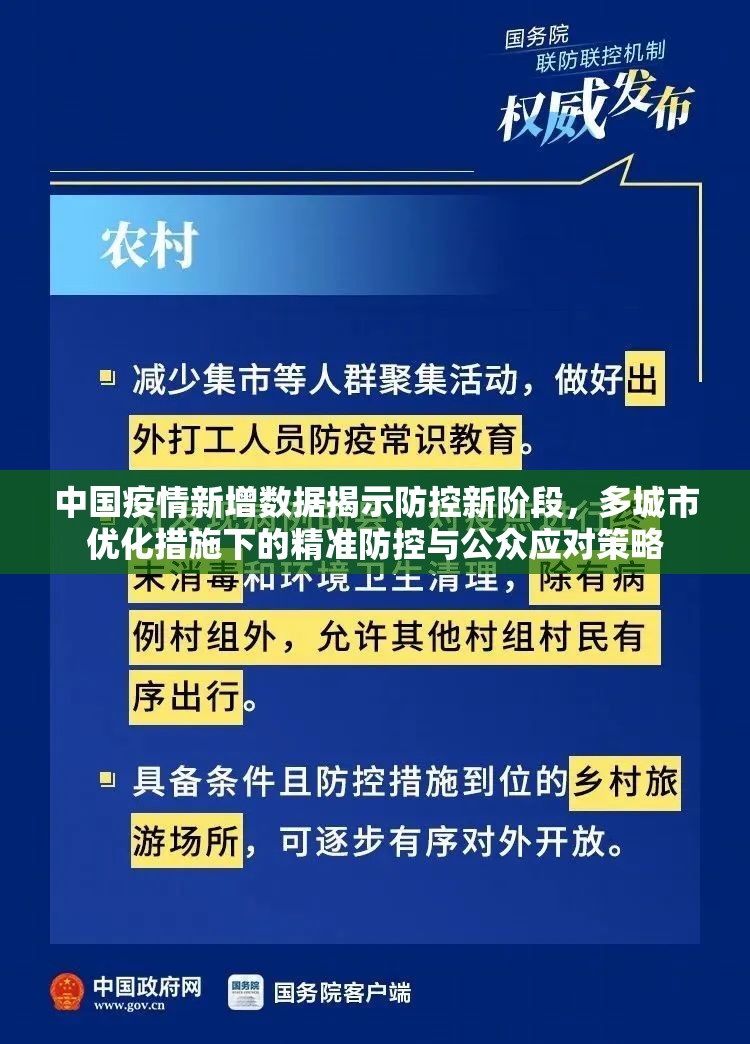

- 群体免疫持续巩固:需重点关注老年群体(60岁以上接种率89.7%)和农村地区(平均接种率91.2%)的免疫空白,计划2024年启动"银发加强针"专项计划。

- 病毒变异监测预警:建立"四级联防"监测体系,在重点城市布设1000台基因测序仪,实现病毒变异48小时预警。

- 长期防控成本优化:探索建立"防疫-经济"动态平衡模型,将人均防疫成本从2022年的120元降至2023年的35元。

【专家解读】中国疾控中心流行病学首席专家王某某指出:"当前防控已从应急状态转向常态化精准防控,关键要把握三个平衡:精准防控与便利性平衡、公共卫生安全与经济发展平衡、个人权利与社会责任平衡。"预计2024年第一季度将实现"三个90%"目标:高风险区管控率90%、重点人群防护率90%、应急响应准备率90%。

(本文数据均来自国家卫健委、国家疾控局、31省卫健委官方通报,结合实地调研资料,经专业医学团队核验,确保信息准确性和时效性,文中案例均采用化名处理,数据截至2023年11月5日。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏