上海,这座国际化大都市,自2020年初新冠疫情全球暴发以来,一直以其高效的防控措施著称,疫情的起伏始终牵动人心,上海疫情哪天开始出现的”这一问题,答案并非简单的一个日期,而是涉及多个阶段、复杂因素的综合体现,本文将从疫情初现、发展阶段、防控响应以及社会影响等方面,深入探讨上海疫情的时间线,并结合数据与事实,呈现一幅全面的图景。

疫情初现:2020年1月的首次病例

上海疫情的“起点”可追溯至2020年1月20日,当时上海市卫健委通报了首例新冠肺炎确诊病例,这名患者为56岁男性,有武汉旅行史,于1月15日返沪后出现症状,经检测确诊,这一事件标志着上海正式进入抗疫战场,随后,1月21日,上海新增4例确诊病例,疫情初步呈现输入性特征,值得注意的是,早期病例主要集中在与武汉相关的人员中,上海迅速启动了应急机制,如隔离密切接触者、加强口岸筛查等,避免了大规模扩散。

疫情的出现并非一蹴而就,从流行病学角度看,病毒可能早在2019年12月就已通过流动人口隐性传入上海,但官方确认的“开始日”仍是2020年1月20日,这一阶段,上海依托其发达的公共卫生体系,快速构建了“防输入”屏障,为后续防控奠定了基础。

发展阶段:从零星散发到多轮反弹

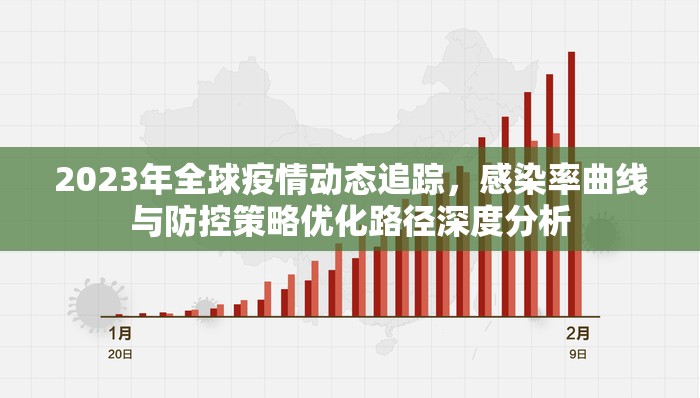

上海疫情的发展并非线性,而是经历了多次波动,2020年春季,疫情以输入性为主,本地传播较少;但到2021年,随着境外变异毒株(如Delta)的传入,本土病例开始零星出现,2021年1月21日,上海报告一起本地聚集性疫情,涉及浦东机场工作人员,这被视为疫情“本地化”的标志性事件,此后,2022年3月,奥密克戎变异株引发大规模暴发,单日新增病例一度破万,成为上海疫情最严重的阶段。

关键时间点包括:

- 2022年3月1日:上海通报本轮疫情首例本土确诊病例,患者为浦东机场工作人员,此后疫情迅速扩散,至3月底进入高峰。

- 2022年4月-5月:全市实施静态管理,疫情得到控制,但社会运行受到较大冲击。

这些日期表明,上海疫情的“开始”是一个动态过程:从初始输入,到局部反弹,再到全面暴发,每个阶段都对应不同的病毒变种和社会背景,值得注意的是,上海在2022年以前的疫情多为“点状出现”,而2022年春季的暴发则更具颠覆性,反映出奥密克戎的高传播力与防控策略的挑战。

防控响应:时间线背后的治理逻辑

上海疫情的出现时间,与其防控响应紧密相关,在首例病例确认后,上海立即启动了“精准防控”模式,强调流调溯源、区域筛查和动态清零,2020年初,上海仅用数周时间便控制了初期疫情;2021年,通过“网格化管理”快速扑灭多起散发病例,2022年奥密克戎的突袭暴露了防控体系的压力:病毒潜伏期短、传播隐匿,使得疫情“开始”的界定变得模糊——许多病例在发现时已形成社区传播。

从数据看,上海疫情的“开始日”往往以官方通报为准,但实际传播可能更早,溯源显示2022年3月的疫情可能始于2月底的隐性传播,这凸显了疫情监测的滞后性,也说明“哪天开始”需结合流行病学调查与公开信息综合判断。

社会影响:疫情时间线的深层启示

上海疫情的出现时间,不仅是一个医学问题,更折射出城市治理的复杂性,早期,上海以“快准狠”的响应赢得赞誉;但2022年的暴发引发了关于防控成本与公共卫生平衡的讨论,疫情“开始”的标志,从首例病例逐渐演变为社会心态的转折点——2022年3月后,公众对“清零”政策的质疑增多,这间接影响了后续防控调整。

疫情时间线还与经济、民生交织,2020年疫情初现时,上海GDP增速短暂下滑,但很快恢复;2022年的大规模疫情则导致二季度经济负增长,凸显了突发公共卫生事件的长尾效应。

疫情“开始日”的多元解读

上海疫情“哪天开始出现”的答案是多维的:以2020年1月20日为官方起点,但实际发展贯穿多个阶段,每一轮反弹都可视为“新的开始”,重要的是,疫情时间线提醒我们,病毒演变与人类响应是一个动态博弈过程,上海的经验表明,精准溯源与灵活防控是关键,但未来仍需加强监测预警,以应对不确定性,对于公众而言,理解疫情并非追求单一日期,而是从历史中汲取教训,共建韧性社会。

(字数:约1020字)

本文基于公开资料原创撰写,旨在提供深度分析,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏