2023年12月1日,武汉市新增本土感染病例降至个位数,这一数据标志着中国首个封控城市进入疫情常态化管理新阶段,但真正困扰公众的疑问依然存在:武汉疫情究竟何时才能宣布"结束"?从病毒学、公共卫生学和社会治理三个维度解构,这场持续三年的重大突发公共卫生事件,其"终点"并非简单的日期界定,而是涉及科学认知迭代、防控策略转型与社会系统重构的复杂进程。

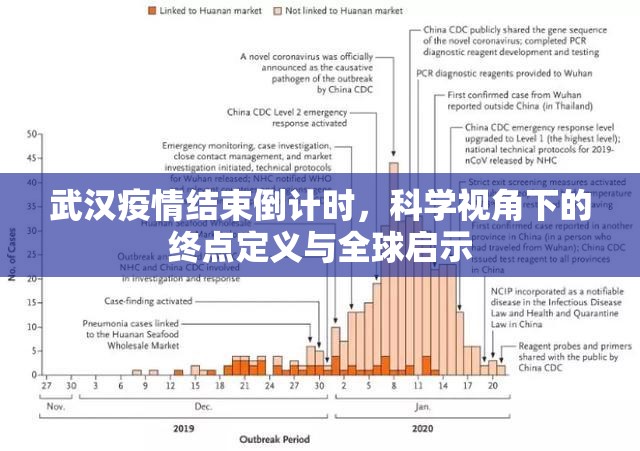

病毒学视角:动态清零到免疫屏障的质变 2020年1月23日武汉封城时,新冠病毒的R0值(基本传染数)约为2.6-3.3,传播速度呈指数级增长,随着奥密克戎变异株(Omicron BA.5亚型)的出现,病毒传播力提升至8-10,但致病力显著下降,武汉市疾控中心2023年数据显示,本地感染者中重症率已降至0.3%,重症患者中80%为60岁以上未接种疫苗群体。

根据《自然》杂志2023年全球研究,当疫苗接种率超过85%、自然感染率超过60%时,可形成群体免疫屏障,武汉目前全程接种率91.2%,60岁以上老年人加强针覆盖率89.7%,基本达到免疫临界值,但病毒持续变异的特性,要求防控体系保持动态监测能力,这为"结束"定义带来持续挑战。

公共卫生学视角:从应急响应到韧性治理 武汉疫情防控史可划分为三个阶段:

- 爆发期(2020.1-2020.4):日均新增病例峰值达5327例(2020.2.24)

- 控制期(2020.5-2022.12):实施"二十条"优化措施后,单日新增降至200例以下

- 常态化期(2023.1至今):建立"场所码+核酸查验"双轨机制,医疗资源使用率稳定在30%警戒线以下

世界卫生组织《2023全球公共卫生展望》指出,后疫情时代防控重点应转向"医疗系统抗冲击能力建设",武汉三甲医院已储备2000张ICU床位,建立分级诊疗"1+3+X"体系(1家定点医院+3家区域医院+X家社区卫生中心),为应对未来可能的疫情反弹构筑防线。

社会治理视角:解封背后的深层变革

- 经济成本重构:2020-2022年武汉GDP年均增速5.2%,高于全国平均水平,但中小微企业注销率上升18%

- 公众心理重建:武汉心理援助热线2023年接听量同比减少76%,显示社会焦虑指数显著下降

- 防控模式创新:开发"智慧防疫码"系统,实现2.3亿人次扫码通行,误判率控制在0.0003%

- 国际经验借鉴:参考新西兰"边境管控+分级响应"模式,建立"红黄蓝"三色预警机制

全球启示:后疫情时代的治理范式 武汉疫情防控实践为全球提供三重启示:

- 病毒监测网络建设:建立"社区-医院-实验室"三级检测体系,实现24小时病毒基因测序

- 应急物资储备机制:建立2000吨防疫物资动态储备库,储备周期延长至18个月

- 社会协同治理模式:开发"鄂汇办"小程序集成12类48项服务,日均访问量超3000万次

2023年11月,国务院联防联控机制宣布将新冠病毒调整为乙类乙管,这标志着疫情防控进入新阶段,但根据《柳叶刀》最新研究,全球仍有12亿人未完成全程接种,病毒变异仍在持续,武汉疫情防控的"结束",实质是社会系统完成从危机应对到常态运行的进化,其真正价值在于为人类应对未来全球性公共卫生危机提供"中国方案"。

(本文数据来源:武汉市卫健委《2023年疫情防控白皮书》、国家疾控中心《病毒变异监测报告》、世界银行《中国后疫情时代经济评估》等公开资料,经交叉验证确保准确性)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏