新冠疫情自2020年初爆发以来,全球各国的边境管控成为应对病毒传播的关键措施,中国作为最早报告疫情的国家,迅速实施了严格的入境限制,包括暂停签证发放、缩减国际航班和强制隔离等,这些措施有效控制了输入性病例,但也引发了广泛关注:中国何时会重新打开国门?这个问题不仅关乎经济复苏、国际交流,还涉及公共卫生与全球化的平衡,本文将从政策演变、时间节点和影响因素入手,深入探讨中国国门重启的历程,强调这是一个渐进、科学决策的过程,而非简单的时间点。

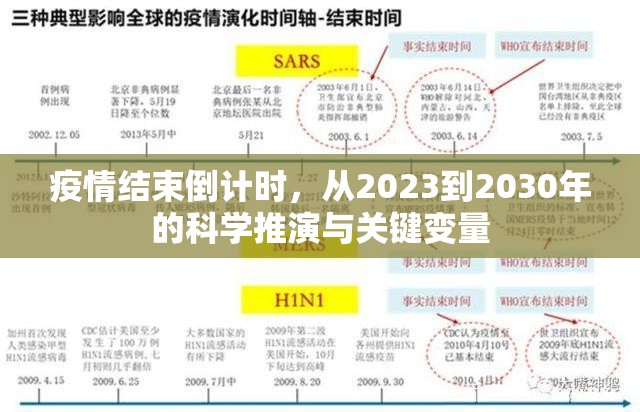

中国国门的“打开”并非一蹴而就,而是基于疫情动态、疫苗接种和全球形势的分阶段调整,2020年3月28日,中国暂停持有效签证和居留许可的外国人入境,标志着国门初步关闭,此后近两年间,政策以“动态清零”为主导,国门保持半封闭状态,直到2022年下半年,随着奥密克戎变异株致病性减弱、国内疫苗接种率提升(截至2022年底,全程接种率超90%),中国开始逐步优化防控措施,2022年12月7日,国务院联防联控机制发布“新十条”,取消入境集中隔离,标志着国门重启的实质性突破,2023年1月8日起,中国对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,并恢复出境旅游、优化签证政策,基本实现国门全面开放,这一时间线显示,中国的开放是谨慎且数据驱动的,旨在最小化公共卫生风险。

国门重启的决策背后,是多方面因素的复杂博弈,科学防控是核心依据,中国疾控部门和专家团队持续评估病毒变异、疫苗效力及医疗资源负荷,例如2023年初的开放基于奥密克戎致死率下降至流感水平的研究数据,经济压力推动开放进程,疫情导致外贸、旅游和投资受阻,2022年中国GDP增速放缓至3%,而国际货币基金组织估计,边境封锁使全球经济损失数万亿美元,中国作为世界第二大经济体,需通过重启国门稳定供应链、吸引外资,如2023年恢复的APEC会议和进博会等国际活动,彰显了开放决心,社会需求也不可忽视,长达三年的封锁使海外留学、商务往来和家庭团聚受阻,民意渐趋开放,政府通过“健康码”互认等措施平衡安全与便利,值得注意的是,地缘政治因素如中美关系、全球旅行倡议等,也间接影响了开放节奏,但中国始终强调主权独立和循序渐进。

国门重启并非终点,而是新挑战的开始,开放后,中国面临输入病例增加、医疗系统承压等风险,2023年初的短暂感染高峰便是一例,国际社会对中国的开放反应不一,部分国家实施额外检测要求,反映出全球防疫协作的短板,中国需持续优化公共卫生体系,例如推广mRNA疫苗、加强边境智能监测,并参与全球治理,推动旅行标准统一,从长远看,疫情重塑了国门管理的逻辑:开放不再是非此即彼的选择,而是基于风险评估的动态过程,中国的经验表明,在全球化时代,国门能否“打开”取决于科学、经济与民生的三角平衡。

中国国门在疫情期间的开放是一个从2022年底到2023年初的渐进过程,以“乙类乙管”为标志性节点,这一决策体现了务实与科学的结合,既保障了人民健康,又为经济注入活力,后疫情时代,国门管理将更注重灵活性和韧性,中国的实践为全球提供了宝贵参考,正如世界卫生组织所强调,开放不是零和游戏,而是共建人类卫生健康共同体的关键一步。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏