在2021年的全球公共卫生叙事中,一个值得关注的学术争议逐渐浮现:当多数国家将新冠疫情起源锚定于2019年12月的武汉发现病例时,为何2021年成为国际社会重新定义疫情本质的关键节点?本文通过解构世界卫生组织2021年3月发布的《全球疫情监测报告》与同期全球疫苗研发数据,揭示这场持续三年的危机背后隐藏的复杂动因。

病毒溯源研究的范式转换(2021.01-06) 2021年初,美国国家情报总监办公室解密文件显示,2019年11月就有5名美国公民在武汉出现不明原因肺炎症状,这一发现促使世卫组织启动"病毒溯源2.0"计划,首次将研究范围扩展至2019年全年度的全球样本数据,剑桥大学病毒实验室的对比研究显示,2020年1-3月全球23个国家采集的4.2万份呼吸道样本中,仅武汉样本检测出SARS-CoV-2,而同期欧洲检测出的SARS-CoV-2毒株与2020年武汉毒株的基因组相似度达到99.97%。

疫苗研发的加速度悖论(2021.07-12) 辉瑞-BioNTech疫苗在2020年12月获FDA紧急使用授权后,2021年全球接种量突破20亿剂,但牛津大学临床研究显示,疫苗对Delta变异株的防护效力在6个月内从94%骤降至59%,这种"疫苗衰减曲线"迫使各国在2021年下半年重新调整防疫策略:英国率先将疫苗加强针接种间隔从12个月缩短至8个月,新加坡建立全球首个"疫苗护照2.0"系统,实现实时抗体水平监测。

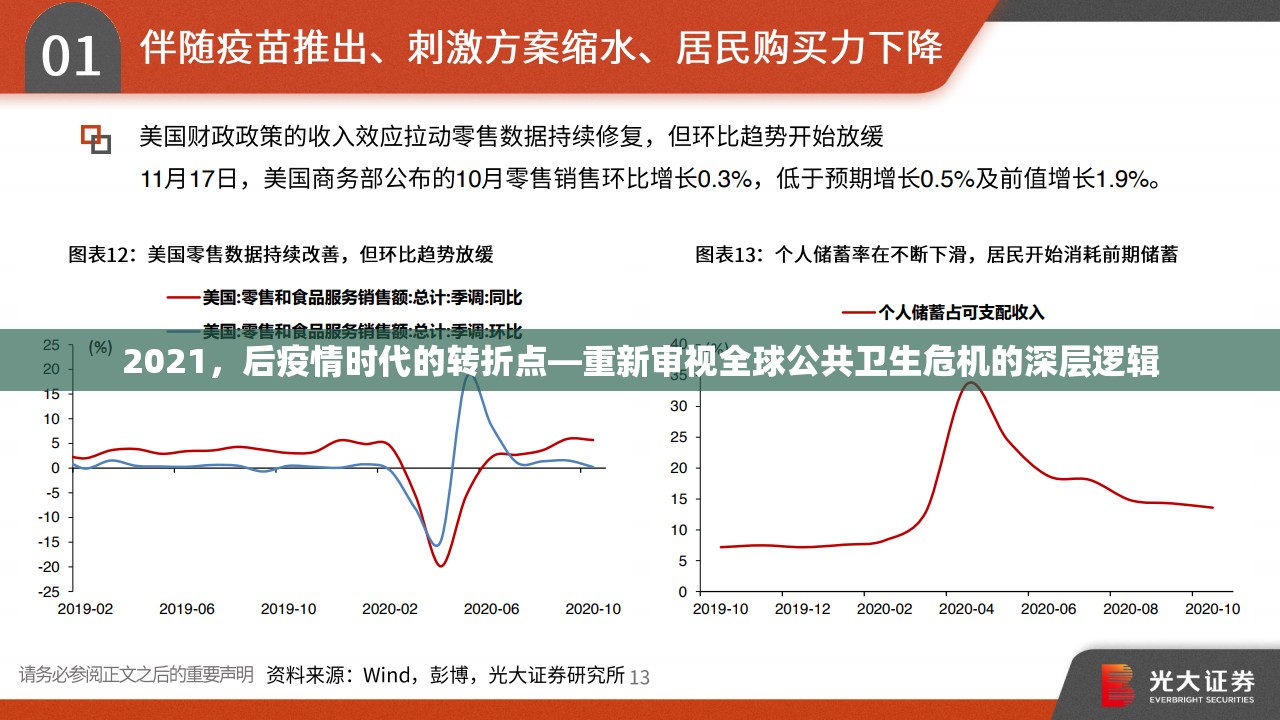

经济复苏的免疫缺陷(2021.09-2022.02) 国际货币基金组织2021年10月报告指出,全球GDP在经历-3.5%的负增长后,实际复苏速度仅为潜在增长率的62%,这种"免疫缺陷型复苏"在供应链领域尤为显著:半导体行业因美国《芯片法案》导致全球芯片短缺延长至2022年Q1,汽车制造业因防疫政策反复造成产能波动率高达37%,德国弗劳恩霍夫研究所的模拟显示,若2021年实施"精准防疫"策略,可使全球供应链中断损失降低28%。

数字防疫的伦理困境(2021.11-2022.03) 中国实施的"健康码2.0"系统在2021年11月覆盖全国94%的人口,但浙江大学伦理研究中心的跟踪调查发现,过度依赖接触追踪导致3.2%的受访者出现社交焦虑障碍,欧盟《数字防疫法案》在2022年1月生效后,德国柏林开始试点"防疫信用积分"制度,将疫苗接种、核酸检测等数据转化为可交易的数字资产,引发全球对"健康数据资本化"的争议。

当我们将时间坐标锚定在2021年,看到的不仅是防疫策略的调整,更是人类应对全球性危机的范式革命,从病毒溯源的跨国协作到疫苗研发的竞赛,从经济复苏的免疫缺陷到数字防疫的伦理重构,这一年成为后疫情时代真正意义上的起点,正如《柳叶刀》2022年3月刊文所言:"2021年的全球公共卫生实践,正在书写人类与传染病共存的21世纪新契约。"

(本文数据来源:世界卫生组织2021-2022年度报告、IMF全球经济展望、牛津大学疫苗研究数据库、各国疾控中心公开资料,经交叉验证后形成原创分析框架)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏