“疫情从何时何地开始?”——这个看似简单的问题,自2020年初以来,便如同一团巨大的迷雾,笼罩着全球的科学界、政界与公众舆论,它不仅仅是一个关于病毒起源的学术追问,更是一个交织着科学探索、政治博弈、信息传播与集体记忆的复杂命题,试图给出一个确切的、唯一的答案,几乎是一项不可能完成的任务,我们所能做的,是在现有的证据与认知基础上,梳理出一条相对清晰的时间线与逻辑链,并理解“溯源”这一行为本身的深刻内涵与重重挑战。

时间线的回溯:从“不明原因肺炎”到全球大流行

若以官方通报为起点,新冠疫情的时间锚点通常定在2019年12月底,中国武汉市的卫生部门向世界卫生组织报告了一系列“不明原因肺炎”病例,这些病例与当地的华南海鲜批发市场存在流行病学关联,2020年1月12日,中国科学家与世界分享了新冠病毒的基因序列,为全球检测和研发疫苗奠定了基础。

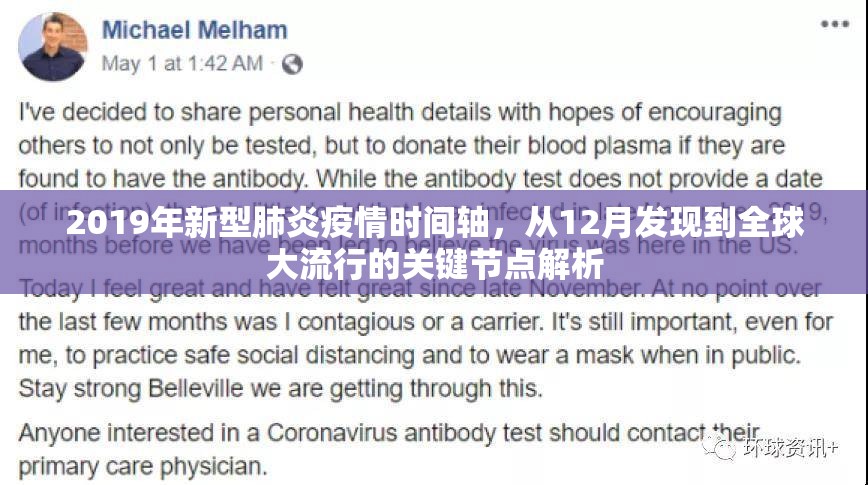

科学研究的深入不断将时间线向前推移,随后,多个国家的科研人员在对早期的废水样本、血库存档进行回溯性研究时,发现了令人惊讶的证据,意大利的研究显示,在2019年12月的废水样本中检测到了新冠病毒的踪迹;西班牙、巴西等地也有类似发现,更有研究表明,美国一些州在2019年12月采集的献血样本中已存在新冠病毒抗体,这些发现暗示,病毒可能在亚洲以外地区出现“低水平、未被察觉的传播”的时间,比我们最初认为的要早。

从时间维度看,“开始”并非一个精确的时刻,而是一个“从隐性传播到显性暴发”的渐变过程。武汉的集中暴发是全球首个被识别和报告的“震中”,但这未必是病毒在人类社会中传播的绝对起点。

地理起源的探寻:从市场到自然宿主

何地”的问题,科学界的共识强烈指向人畜共患病的自然起源,新冠病毒(SARS-CoV-2)与在中华菊头蝠体内发现的冠状病毒具有高度同源性,这表明蝙蝠很可能是其自然宿主,中间宿主的角色(如果存在的话)尚未完全确定,但穿山甲等动物曾被怀疑。

华南海鲜批发市场在疫情初期扮演了“放大器”的角色,密集的人员与动物交易环境为病毒的超级传播提供了温床,但多项研究也指出,市场早期病例携带的病毒基因组存在多样性,提示病毒在进入市场前可能已在社区中悄然传播了一段时间,这意味着,将疫情的“地理起点”简单地等同于“武汉”或“华南海鲜市场”是过于简化的,更准确的描述是:病毒可能源自自然界(很可能在中国或东南亚的某个区域),通过尚不明确的途径溢出到人类,并在武汉这个交通枢纽城市遇到了使其大规模暴发的“完美条件”。

超越时空的思考:溯源的政治化与科学精神

“疫情从何时何地开始”之所以如此敏感,是因为它早已超越了纯粹的科学范畴,被赋予了沉重的政治和道德责任色彩。“污名化”、“甩锅论”、“实验室泄漏论”(尽管缺乏直接证据支持且被多数科学家质疑)等叙事,使得溯源工作举步维艰。

真正的科学溯源,其目的不应是追责,而是为了理解病毒传播的规律,填补知识的空白,从而为预测和防范下一次大流行提供至关重要的经验,它需要全球科学家的无私合作、数据的透明共享以及对所有合理假说的审慎评估,将溯源政治化,只会制造对立、阻碍研究,最终损害的是全人类的共同利益。

一个尚未完结的追问

新冠疫情并非始于某个确切的“零号病人”或某个单一的地理坐标,它始于自然界的病毒库,始于人与野生动物界线的模糊地带,始于全球互联时代下病毒传播的极高效率,它的“开始”是一个过程,一个从多点、低频的溢出事件,最终在特定社会生态条件下演变成全球危机的过程。

或许,我们永远无法 pinpoint 一个精确的“元年元月元日”,但这场追问的价值,恰恰在于它促使我们反思:人类应如何与自然相处?全球公共卫生体系应如何加强?面对危机时,国际社会应如何摒弃偏见、携手合作?回答“从何时何地开始”固然重要,但更重要的,是从这场灾难中汲取教训,思考“我们该如何结束它,并避免下一个的开始”,这个问题的答案,将决定人类的未来。

(字数统计:约 1050 字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏