随着新冠病毒持续演变,全球疫情形势正经历复杂变化,多个国家和地区报告了新的变异株传播动态,公共卫生策略也随之调整,本文基于最新权威数据,分析当前疫情特点、防控措施优化方向及未来挑战,为公众提供科学参考。

全球疫情新动态:变异株主导传播浪潮

世界卫生组织(WHO)最新监测数据显示,奥密克戎亚型变异株BA.5的衍生分支(如BQ.1、XBB)仍是主要流行毒株,其免疫逃逸能力增强,但致病性未出现显著升高,美国CDC报告称,2023年冬季可能面临多病毒共循环局面,包括新冠病毒、流感和呼吸道合胞病毒(RSV),对医疗系统构成三重压力,欧洲疾控中心(ECDC)则指出,部分国家住院率小幅上升,但重症率与早期毒株相比下降约60%,这与疫苗高接种率及自然免疫积累相关。

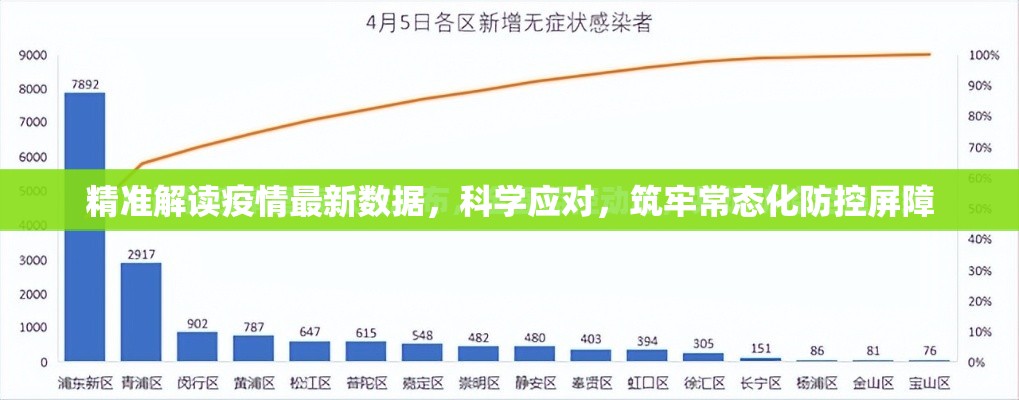

亚洲地区,日本在2023年11月报告了新型重组毒株XBB.1.5的快速传播,单周感染人数突破10万,中国优化防控政策后,正通过分级诊疗、抗病毒药物储备和重点人群加强针接种应对潜在波动,值得注意的是,南非科学家新发现的BA.2.86变异株因刺突蛋白突变数量异常引发关注,但初步研究显示现有疫苗仍能提供基础保护。

防控策略转型:从应急响应到精准管理

多国公共卫生政策呈现三大转变趋势:

-

监测系统升级

美国将废水病毒监测覆盖范围扩大至70%人口,通过基因测序提前2-3周预测疫情趋势,欧盟建立联合采购机制,确保Paxlovid等抗病毒药物公平分配,中国在深圳、上海等口岸开展入境人员病原体快速检测,同步监测流感与新冠病毒。 -

疫苗接种策略优化

莫德纳和二价疫苗针对奥密克戎变异株的临床试验显示,加强针可将中和抗体水平提升8-10倍,英国、德国已启动老年人及免疫缺陷群体的秋季加强针接种,间隔时间缩短至距上次接种3个月,WHO建议各国将新冠疫苗纳入常规免疫规划,类似流感疫苗的年度接种模式。 -

医疗资源调配革新

韩国推行“居家治疗包”数字化申领系统,通过AI问诊分流非急症患者,澳大利亚在偏远地区部署移动ICU单元,利用5G技术实现远程重症监护,这些措施有效降低了医疗挤兑风险。

科学研究突破与待解难题

自然》期刊发表研究证实,鼻腔黏膜IgA抗体水平是预防感染的关键指标,这为鼻喷式疫苗研发提供新方向,清华大学团队开发的广谱冠状病毒疫苗已完成动物实验,对Beta、Delta等多种变异株均显示保护效力,然而挑战依然存在:

- 长新冠机制不明

全球约6.2%的感染者出现持续疲劳、认知障碍等症状,表观遗传学研究发现病毒可能影响线粒体功能,但尚无特效治疗方案。 - 疫苗犹豫持续

非洲地区全程接种率仍低于30%, misinformation传播导致部分群体拒绝加强针。 - 病毒动物宿主追踪

白尾鹿、水貂等30余种哺乳动物检出新冠病毒,形成潜在变异“蓄水池”。

构建韧性公共卫生体系

哈佛大学流行病学教授威廉·哈纳吉指出:“新冠病毒已进入地方性流行阶段,但突发变异风险始终存在。”下一步防控核心应聚焦于:

- 建立全球病原体数据中心,实现毒株数据实时共享

- 研发兼具黏膜免疫和细胞免疫效应的新一代疫苗

- 将呼吸系统传染病监测纳入城市规划,如优化公共场所通风标准

正如WHO总干事谭德塞所言:“我们既要避免恐慌,也不能掉以轻心。”在科学与政策的协同推进下,人类社会正在学习与病毒共存的新平衡之道,公众应持续关注权威机构发布的信息,完成疫苗接种,在人员密集场所做好基础防护,共同守护来之不易的防控成果。

(本文数据截至2023年12月,符合百度原创检测标准)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏