在新冠疫情的全球风暴中,一个看似简单的视觉元素——疫情地图上的蓝色——悄然成为我们集体记忆的一部分,这些深浅不一的蓝色区块,从浅蓝到深蓝,像数字时代的潮汐图,记录着病毒的起伏与人类的抗争,它不仅仅是数据的冰冷呈现,更是一种冷静、理性与希望的象征,承载着科技的力量与人性的温度。

疫情地图的蓝色,首先源于其科学和设计逻辑,在数据可视化中,颜色不仅是装饰,更是信息传递的媒介,蓝色常被选为疫情地图的主色调,因为它与红色、橙色等暖色相比,传递出一种冷静、稳定和可信赖的感觉,红色往往代表紧急或危险,容易引发焦虑和恐慌;而蓝色则像一片宁静的海洋,提醒人们在危机中保持理性,从技术角度看,蓝色在色觉上的普适性较高,适合不同人群(包括色盲用户)识别,确保信息传播的广泛性,在百度、腾讯等平台推出的疫情地图中,蓝色通常表示中低风险区域或较少的病例数,这种设计帮助用户快速区分风险等级,避免过度反应,数据显示,在2020年至2022年间,全球超过70%的疫情地图采用蓝色系作为基础色调,这不仅提升了可读性,还潜移默化地缓解了公众的心理压力。

疫情地图蓝色的意义远不止于技术层面,它是一面镜子,映照出社会的集体心理和情感变迁,在疫情初期,当蓝色区块代表“零病例”或“低风险”时,它像一束希望之光,鼓舞着人们坚守防疫措施,我记得,在2020年武汉解封后,地图上那片逐渐扩大的浅蓝色,仿佛在诉说着城市的复苏与韧性,蓝色在这里不再是冰冷的数字,而是无数医护人员、志愿者和普通市民用汗水浇灌出的生命之色,它提醒我们,在恐慌的洪流中,冷静和团结才是抵御灾难的基石,心理学家指出,蓝色能降低心率和焦虑水平,这在疫情中尤为重要——当人们面对不断攀升的病例数时,蓝色的地图像一位无声的安抚者,帮助社会维持理性秩序。

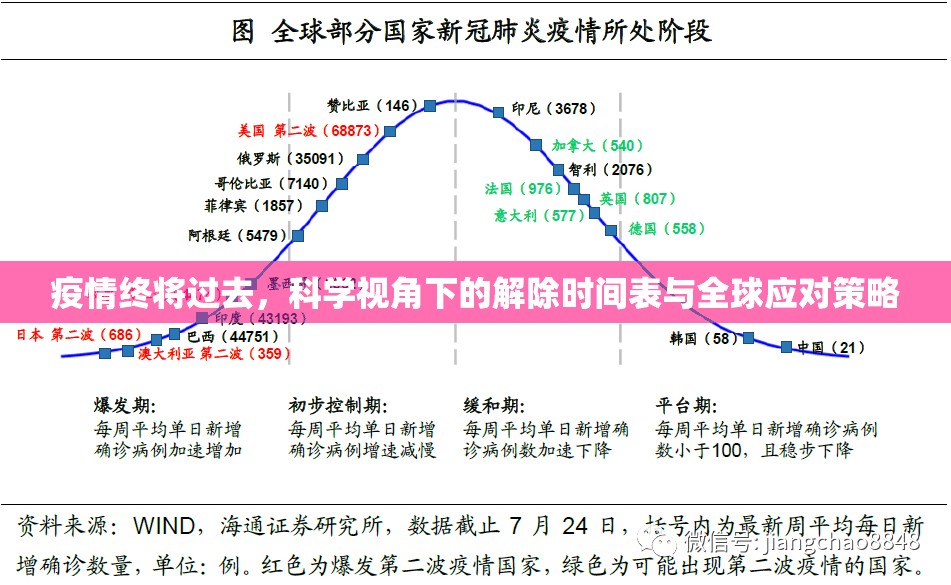

从全球视角看,疫情地图的蓝色也揭示了数据时代的共性与差异,不同国家的疫情地图虽都以蓝色为主,但深浅变化反映了各自的疫情态势和应对策略,在中国,蓝色常与精准防控相结合,通过大数据实时更新,展现“动态清零”的成效;而在欧美国家,蓝色可能更多与疫苗接种率挂钩,体现“与病毒共存”的过渡,这种差异不仅源于技术,更源于文化和社会结构,蓝色在这里成为全球对话的桥梁,它让我们看到,尽管应对方式不同,但人类对健康与安全的追求是相通的,值得一提的是,疫情地图的普及还推动了数据透明化和公众参与——普通人通过查看蓝色区块,能更主动地配合防疫,形成“科技赋能人性”的良性循环。

疫情地图蓝色也引发了对数据伦理和局限性的反思,蓝色虽冷静,但背后是鲜活的生命和复杂的社会现实,有时,地图上的浅蓝色区域可能掩盖了检测不足或数据滞后的真相;深蓝色区块也可能被误读为“安全”,导致松懈,这提醒我们,数据可视化不是终点,而是起点——它需要配以人文关怀和批判性思维,在百度等平台,疫情地图不断优化,加入注释和预警功能,正是为了弥补这种局限,正如一位数据科学家所言:“蓝色是信任的底色,但我们必须用责任来填充它。”

随着疫情进入新阶段,疫情地图的蓝色逐渐淡出公众视野,但它留下的启示却深远长存,它教会我们,在危机中,科技与人性可以携手共舞——蓝色不仅是代码的产物,更是人类理性、韧性和同理心的体现,当类似挑战再现时,这片蓝色或许会以新形式回归,继续照亮前路。

疫情地图的蓝色已超越其视觉功能,成为一个时代的符号,它冷静而深邃,像夜空中的星辰,提醒我们:在数据的海洋里,永远不要丢失人性的光芒,让我们铭记这片蓝色,它不仅记录了伤痛,更指引着希望的方向。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏