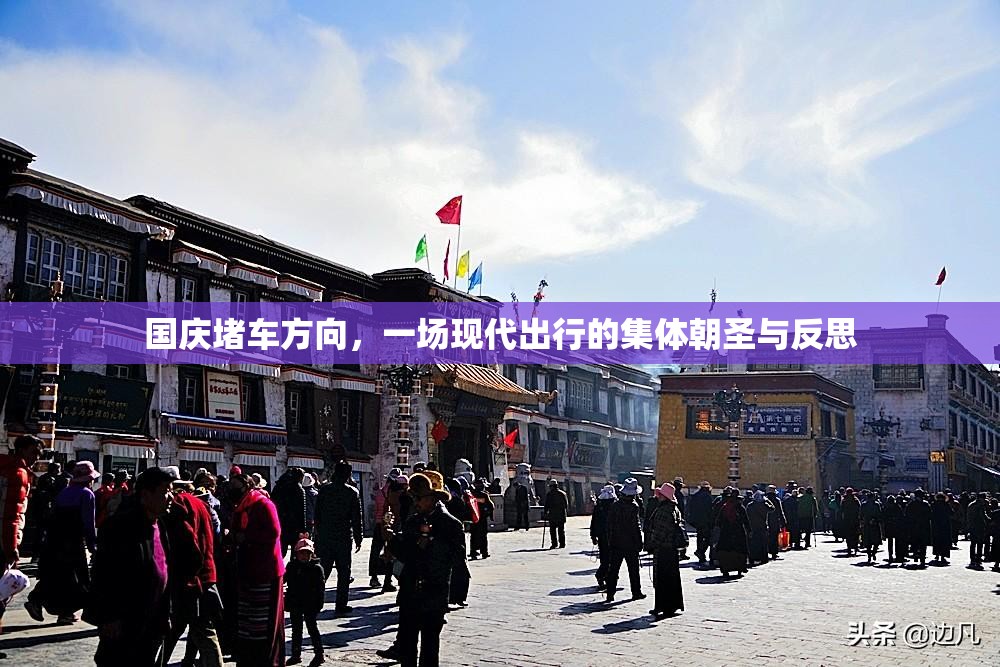

国庆黄金周,作为中国最重要的法定假期之一,不仅承载着庆祝国家生日的喜悦,更成为亿万民众出游探亲的高峰期,随着出行需求的激增,“国庆堵车方向”早已从一个简单的交通现象,演变为一场全民参与的集体“朝圣”——它既是现代生活效率的缩影,也是社会变迁的生动写照,每年此时,高速公路化身为巨型停车场,服务区人潮涌动,导航地图上的红色线条如血脉般蔓延,勾勒出一幅独特的中国式出行图景。

从地理分布来看,国庆堵车的方向高度集中,呈现出明显的“从中心向四周辐射”的格局,以北京、上海、广州、深圳等一线城市为起点,车流主要涌向三大方向:一是沿海旅游热点,如海南、福建、浙江等地,阳光沙滩与海岛风情吸引着无数度假者;二是内陆自然景区,如四川九寨沟、安徽黄山、湖南张家界等,人们渴望在山水间寻找心灵的栖息;三是返乡探亲流,从经济发达地区流向中西部省份,如河南、湖北、湖南等人口大省,亲情与乡愁成为驱动力,新兴的“反向旅游”趋势也逐渐显现,部分人选择前往小众城市或乡村,以避开人潮,但即便如此,主要干道如京港澳高速、沪昆高速、连霍高速等仍不可避免地陷入拥堵。

造成这种大规模堵车的原因复杂多元,假期集中出行是根本因素,国庆七天长假是全年少有的长假期,民众积压的旅游、探亲需求集中释放,导致车辆数量呈井喷式增长,据交通运输部数据,近年国庆期间全国高速公路日流量峰值均突破6000万辆次,是平日的两倍以上,汽车保有量的持续攀升加剧了压力,中国私家车数量已超3亿辆,且多数家庭倾向于自驾出行,以求灵活自由,但这无疑给路网带来了沉重负担,免费通行政策虽惠民,却也在一定程度上刺激了出行,许多人为节省费用而扎堆上高速,交通事故、道路施工、恶劣天气等突发状况,往往成为拥堵的“催化剂”,一个小小的追尾便可能引发长达数小时的连锁反应。

面对这场年度“大考”,各方应对策略不断升级,交通部门通过大数据预测流量、实施分流管制、加强巡逻救援,以提升路网韧性;导航App如高德、百度实时推送路况,建议替代路线,帮助车主规避堵点;个人出行者则学会错峰出行,有人选择凌晨出发,有人提前一天启程,甚至兴起“高铁+租车”的混合模式,以减轻道路压力,服务区也化身“临时社区”,提供充电、餐饮、休闲服务,让堵车时光不再枯燥,这些努力虽不能根治拥堵,却彰显了社会应对挑战的智慧与韧性。

国庆堵车现象背后,更值得我们深思的是现代生活的悖论:我们追求自由与远方,却常常被困于途中;我们渴望效率,却不得不接受缓慢,堵车不仅是一场交通考验,更是一次社会心理的映射——它暴露了基础设施的短板,也反映了假期分配不均、区域发展不平衡等深层问题,它促使我们重新审视出行意义:或许,在高速发展的时代,学会与“堵”共处,珍惜旅途中的点滴时光,比盲目追逐目的地更为重要。

展望未来,随着智慧交通、自动驾驶技术的成熟,以及假期制度的优化,国庆堵车或将从“常态”变为“例外”,但无论如何,这段集体记忆将继续见证中国人的家国情怀与生活梦想,在国庆的滚滚车流中,我们看到的不仅是拥堵的方向,更是一个民族前行中的活力、韧性与希望。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏