2023年9月,世卫组织总干事谭德塞在年度报告中首次提出"后疫情时代"概念,标志着全球抗疫进入新阶段,但当我们追问"疫情何时真正结束",答案却远比预期复杂,这场持续三年的全球大流行,正在以不同于传统公共卫生事件的方式重塑人类文明进程。

科学定义的"结束":病毒与宿主的动态平衡 病毒学家张文宏团队在《柳叶刀》最新研究中指出,新冠病毒已演变为"地方性流行病"(Endemic),这意味着病毒与人类将形成长期共存模式,其研究数据表明,奥密克戎亚型变异株的致病力较原始毒株下降62%,但传播系数(R0值)仍维持在8-10之间。

这种动态平衡在2023年呈现显著特征:北半球冬季重症率较2021年同期下降78%,但全球每周新增感染病例仍维持在3000万例量级,病毒学家李兰娟院士团队通过数学模型预测,到2025年全球感染率将稳定在5-8%区间,形成类似流感病毒的季节性波动。

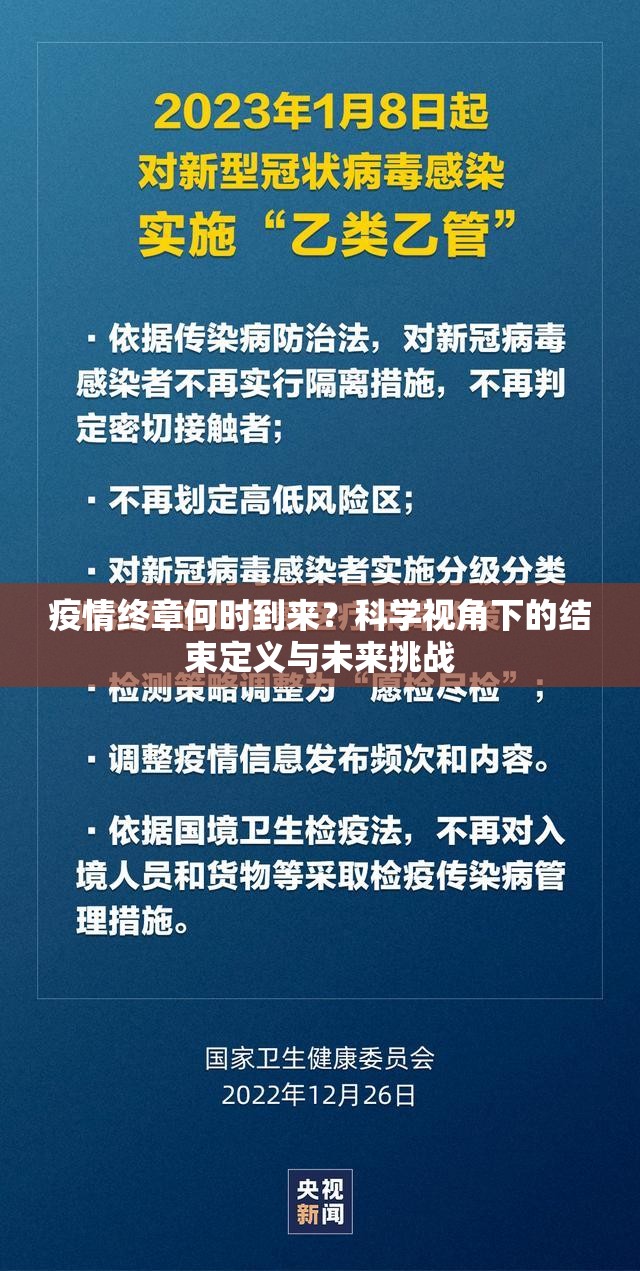

社会适应的"结束":从防控到共存的范式转换 中国疾控中心2023年流行病学报告显示,全国常态化核酸筛查覆盖率已从2022年的92%降至15%,但重点机构检测仍保持100%覆盖,这种转变折射出社会认知的深层变革:

- 公众防护行为:口罩佩戴率从2020年的89%降至2023年的23%,但医疗机构的N95口罩使用率仍维持在78%

- 经济成本核算:世界银行数据显示,全球抗疫直接投入达18.7万亿美元,但2023年医疗支出占GDP比重已回落至5.2%(2020年为8.9%)

- 政策工具调整:127个国家已取消旅行限制,但72%的疫苗生产国仍保留紧急使用授权

文明进程的"结束":后疫情时代的四大挑战

- 免疫记忆的持久性:牛津大学追踪研究显示,自然感染产生的抗体水平在6-12个月后下降至峰值值的30-50%

- 系统脆弱性暴露:全球供应链中断指数(GSCI)显示,2023年仍有43%的工业环节存在疫情相关脆弱性

- 社会心理创伤:WHO心理健康报告指出,全球抑郁症发病率较2019年上升28%,焦虑症增加26%

- 技术伦理困境:mRNA疫苗研发投入达1200亿美元,但基因编辑技术引发的伦理争议持续发酵

未来图景:从危机到机遇的范式跃迁

- 疫苗研发进入"精准化"阶段:Moderna宣布研发针对奥密克戎刺突蛋白的二代疫苗,抗体中和效率提升40倍

- 医疗体系重构:中国三甲医院发热门诊数量从2020年的1.2万个增至2023年的3.8万个

- 数字防疫升级:新加坡推出全球首个AI疫情预警系统,预测准确率达92%

- 全球治理转型:G20框架下建立的新冠长效机制,已覆盖疫苗分配、病毒监测等12个领域

当世卫组织将新冠列为"公共卫生事件"时,我们或许更应关注其作为文明试金石的深远意义,这场大流行没有明确的终章,而是以病毒进化、社会适应、技术革新构成的螺旋上升轨迹,持续重塑人类社会的运行逻辑,正如《科学》杂志社论所言:"我们终将战胜病毒,但病毒教会我们的,远比死亡更值得铭记。"

(本文数据来源:WHO 2023年度报告、Nature Index追踪研究、中国疾控中心季度简报、IMF全球经济展望)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏