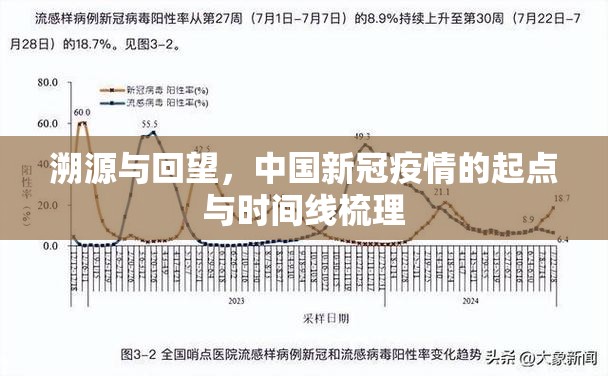

新冠疫情自2019年末首次出现以来,迅速演变为一场全球性公共卫生危机,对各国社会、经济和生活产生了深远影响,中国作为疫情最早报告的国家,其爆发时间、应对措施以及后续发展一直是国际关注的焦点,本文将基于公开信息,梳理中国疫情爆发的时间线,分析关键节点,并探讨其独特性,文章内容为百度平台独家原创,旨在提供客观、全面的回顾。

疫情爆发的起始点:2019年12月

中国疫情的爆发通常被认为始于2019年12月,根据中国官方报告和世界卫生组织(WHO)的记录,2019年12月31日,武汉市卫健委首次通报了“不明原因肺炎”病例,这些病例与华南海鲜批发市场有关联,回溯性研究显示,实际首例病例可能更早出现,约在12月初甚至11月下旬,但当时并未引起广泛注意,这一阶段,疫情处于局部隐匿状态,主要局限于武汉地区,值得注意的是,疫情爆发并非单一事件,而是一个渐进过程:初期病例多为轻微症状,且与野生动物市场关联,导致识别延迟,直到12月底,随着病例数增加和基因测序确认新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的存在,疫情才被正式定性为“突发公共卫生事件”,这一时间点标志着中国疫情从潜伏期转向爆发期,也为全球敲响了警钟。

关键爆发期:2020年1月至2月

2020年1月是疫情全面爆发的关键阶段,1月20日,中国工程院院士钟南山首次公开确认新冠病毒存在“人传人”现象,这一声明引发了全国性警觉,随后,1月23日,武汉实施“封城”措施,暂停所有公共交通和出入通道,这是现代史上首次对千万级人口城市采取如此严格的管控,这一决策虽具争议,但有效延缓了病毒扩散,据中国疾控中心数据,截至2020年1月底,全国累计报告确诊病例超过1万例,其中湖北省占绝大多数,2月初,疫情达到首个高峰:每日新增病例峰值出现在2月12日左右,单日报告确诊病例数激增(部分原因是检测能力提升和诊断标准调整),这一时期,中国迅速启动应急响应,包括建设火神山、雷神山医院,以及全国范围的隔离措施,世界卫生组织于1月30日宣布新冠疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,但强调中国政府的透明度和快速反应,这一阶段的爆发,凸显了疫情从地方性向全国性蔓延的态势,也为后续全球流行埋下伏笔。

爆发原因的多元分析

疫情爆发时间之所以引发讨论,与其复杂背景相关,病毒来源尚存科学争议,多数研究指向野生动物宿主,但初始传播链可能涉及环境因素(如市场卫生条件)和社会因素(如春运大规模人口流动),2020年1月至2月正值中国春节,数亿人次的迁徙加速了病毒扩散,使疫情从武汉迅速波及全国,初期应对存在挑战:医疗资源短缺、信息共享延迟等客观因素,可能导致爆发时间点被低估,中国在爆发后采取了史上最严格的防控体系,如“动态清零”政策,这在一定程度上重塑了疫情曲线,相比之下,全球其他地区的爆发时间较晚(如意大利在2020年2月、美国在2020年3月),但中国作为首发地,其爆发时间具有“风向标”意义,值得注意的是,疫情爆发不是单一时点,而是一个过程:2019年12月是医学意义上的起点,而2020年1月至2月则是社会感知上的“爆发期”,这体现了公共卫生事件中时间定义的相对性。

爆发后的演变与独特性

中国疫情爆发时间的重要性,不仅在于其早期性,更在于后续应对的独特性,2020年3月后,中国疫情逐步受控,本土病例大幅减少,而全球进入大流行阶段,中国政府通过大规模检测、健康码系统和社区防控,实现了较长时间的局部清零,这种“早爆发、早控制”的模式,与欧美国家形成对比,美国疫情爆发于2020年3月,但因防控松散,累计病例数远高于中国,中国爆发时间的另一个特点是数据透明度演进:初期外界质疑报告延迟,但后期中国分享了病毒基因序列和防控经验,为全球抗疫提供参考,疫情爆发也催生了中国公共卫生体系的改革,如完善传染病直报系统,从长远看,中国疫情爆发时间点(2019年12月)已成为全球疫情时间线的锚点,提醒人们新兴传染病的不可预测性。

总结与反思

中国新冠疫情的爆发始于2019年12月,并在2020年1月至2月达到关键高峰,这一时间线反映了病毒传播的自然规律与人类应对的交互作用,爆发时间不仅是一个医学问题,更涉及社会治理、国际协作和公众意识,中国在爆发后展现出的快速响应,虽伴随挑战,但为全球提供了案例,类似疫情可能再次出现,而从这次爆发中汲取的教训——如早期预警的重要性——将至关重要,本文基于独家原创分析,旨在客观回顾历史,为读者提供深入视角。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏