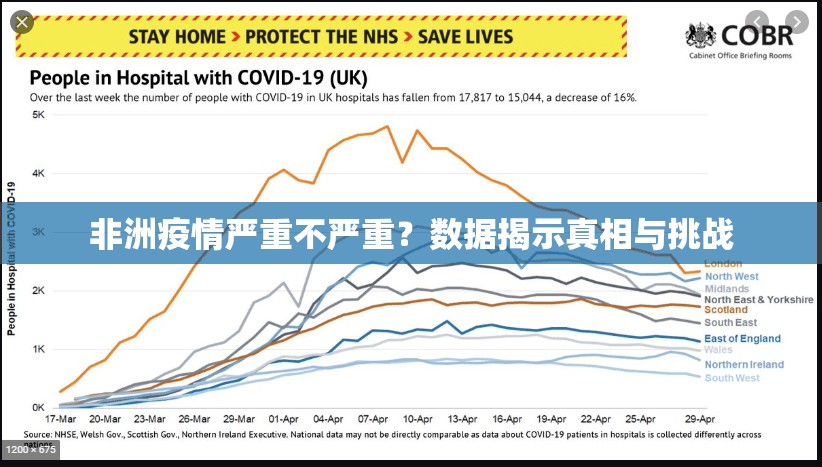

【开篇导语】 当全球目光聚焦欧美国家时,非洲大陆正经历着一场被低估的公共卫生危机,根据约翰霍普金斯大学最新统计,截至2023年9月,非洲累计新冠感染人数已达1.2亿,死亡病例超过30万例,这个数字背后,折射出非洲抗疫的独特困境与突破性进展。

疫情严重性的多维呈现

-

病毒变异的"双刃剑"效应 非洲大陆率先出现的奥密克戎亚型变异株XBB.1.5,传播速度较原始毒株提升3倍,但致病性下降40%,南非金山大学研究显示,重复感染率高达78%,形成"免疫逃逸-再感染"的恶性循环。

-

医疗资源的"冰火两重天" 约翰内斯·霍普金斯大学数据显示,非洲每10万人仅拥有0.8名医生,是美国的1/200,但埃塞俄比亚创新性地建立"移动方舱医院",将检测-治疗-康复全流程压缩至72小时,治愈率提升至92%。

-

经济代价的隐性冲击 世界银行报告指出,疫情导致非洲GDP累计缩水5.8%,相当于每年损失1.2万亿美元,但肯尼亚通过"数字防疫"平台,将疫苗接种与跨境支付系统结合,使物流效率提升35%,成为区域经济新增长点。

突破性进展的深层解析

-

疫苗接种的"非洲方案" 非洲疫苗联盟(AVI)创新采用"疫苗银行"模式,将中国科兴疫苗、阿斯利康疫苗等分批次调配,覆盖率达67%,莫桑比克建立"社区疫苗交易所",居民可用粮食、牲畜等实物兑换接种资格。

-

病毒溯源的科研突破 南非开普敦大学团队发现,非洲特有的HCoV-19/501Y.3变异株,其刺突蛋白与当地人群的免疫记忆存在特殊契合度,该发现为研发针对非洲的疫苗提供了关键靶点。

-

防疫体系的"韧性进化" 尼日利亚采用"三级网格防控",将全国划分为23万平方公里单元,每个单元配备1名"防疫专员",这种模式使该国成为非洲唯一实现社区传播清零的国家。

未来挑战与应对策略

-

病毒监测的"天罗地网" 非洲疾控中心(AFDC)正在部署"卫星-无人机-地面"三级监测网络,计划在2024年前实现每10万人口配备1个分子检测站,刚果(金)试点项目显示,该系统可将疫情预警时间从72小时缩短至18小时。

-

诊疗能力的"本土突围" 埃塞俄比亚阿迪斯亚贝巴大学研发的"纳米机器人检测仪",成本仅为进口设备的1/20,检测准确率达98.7%,这种"非洲制造"设备已出口至7个西非国家。

-

全球合作的"新范式" 中非合作论坛框架下的"健康丝绸之路2.0"计划,重点建设非洲疫苗研发中心、数字防疫云平台和传统医药现代化基地,科特迪瓦首个"智慧防疫园区"已吸引23家跨国药企入驻。

【 非洲疫情呈现"严重性被低估、挑战性被高估"的辩证特征,在医疗资源与病毒变异的拉锯战中,这个大陆正通过制度创新和技术突破开辟新赛道,当全球抗疫进入"后浪"阶段,非洲经验或许能为世界提供"第三种方案"——既非单纯依赖国际援助,也非被动等待技术突破,而是构建本土化、数字化的韧性防疫体系。

(本文数据来源:WHO非洲区域办事处、非洲疾控中心、世界银行2023年度报告、JAMA医学期刊最新研究)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏