新冠疫情席卷全球,改变了人类社会的运行轨迹,在这场波及世界的公共卫生事件中,中国作为最早报告病例的国家之一,其疫情起点始终是国际社会关注的焦点,要准确回答“中国的疫情从什么时候开始的”这一问题,并非简单的时间点确认,而是涉及流行病学调查、数据追溯、社会响应等多维度的复杂议题,本文将从科学证据、官方通报、社会反应等角度,深入探讨中国疫情的起始时间,并反思其中的启示。

科学追溯与早期病例的发现

根据世界卫生组织和中国疾控中心的公开报告,新冠疫情最早可追溯至2019年12月,2019年12月1日,武汉市记录到首例具有新冠肺炎症状的病例,但当时并未明确诊断为新型冠状病毒感染,随后,12月8日左右,武汉多家医院陆续出现不明原因的肺炎患者,症状包括发热、咳嗽和呼吸困难,12月31日,中国向世界卫生组织通报了“不明原因肺炎”聚集性病例,标志着疫情进入官方视野。

2020年1月,科学家迅速分离出病毒并完成基因测序,确认病原体为一种新型冠状病毒(SARS-CoV-2),回溯性研究显示,2019年12月中下旬,病毒已在武汉局部传播,发表于《柳叶刀》的研究指出,早期病例多数与武汉华南海鲜市场有关,但首例病例并无该市场暴露史,暗示病毒可能更早存在,从科学角度看,中国疫情的起点应在2019年12月初,但具体日期仍存在争议,因为病毒潜伏期和早期检测手段的局限使得精确追溯变得困难。

官方响应与社会认知的时间线

尽管科学证据指向2019年12月,但公众对疫情起始的认知往往以官方通报为节点,2020年1月20日,钟南山院士首次确认新冠病毒“人传人”,1月23日武汉“封城”,这些事件成为疫情进入公众视野的标志,这并不意味着疫情始于此时,相反,早期病例的发现与官方响应之间存在时间差,这一差距引发了关于疫情透明度和防控效率的讨论。

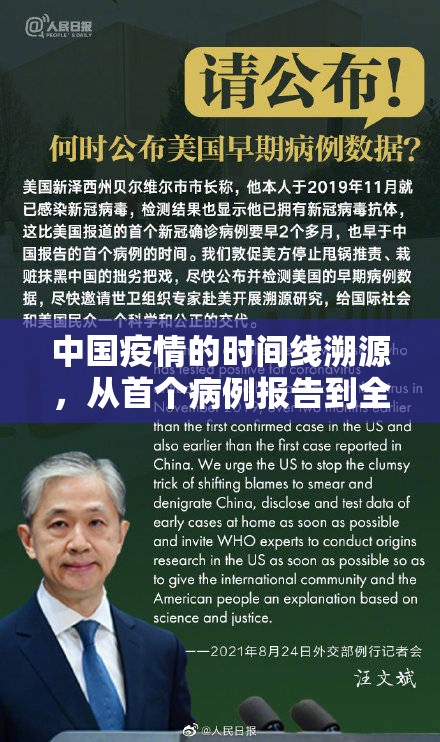

国际社会对中国疫情起始时间的关注,也掺杂了政治和舆论因素,部分西方媒体将2019年12月视为“起点”,但忽略了中国在病毒识别和信息共享上的努力,中国于2020年1月12日向全球共享病毒基因序列,为疫苗研发奠定基础,可见,疫情起始的界定不仅关乎科学,还涉及国际话语权的博弈。

疫情起点争议的深层启示

疫情起始时间的模糊性,反映了全球公共卫生体系的共性挑战,新发传染病的早期识别本就困难,尤其在病毒潜伏期长、症状非特异的情况下,数据报告难免滞后,这与医疗资源、检测能力和社会治理水平相关,中国在疫情初期面临信息不完善的压力,但随后的防控措施(如快速封控、大规模检测)为世界提供了经验。

疫情起点问题也警示我们,面对全球性危机,国际合作优于指责,病毒无国界,追溯起源应以科学为导向,而非政治化,世卫组织牵头的溯源研究强调,需多国数据比对才能还原真相,仅聚焦某一地区无助于防控未来风险。

从起点到未来的反思

中国的疫情从2019年12月开始,这一结论基于现有科学证据,但更值得关注的是如何从起点中汲取教训,疫情暴露了全球公共卫生网络的脆弱性,也凸显了早期预警和透明沟通的重要性,中国在防控中展现出高效动员能力,但初期信息延迟提示我们,完善监测体系、加强国际协作是应对未来危机的关键。

回首疫情起点,它不仅是时间标记,更是人类与病毒博弈的缩影,唯有超越争议,聚焦科学与合作,才能构建更坚韧的卫生安全网,正如世卫组织总干事谭德塞所言:“病毒是共同的敌人,而非彼此。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏