新冠肺炎疫情自2019年底出现以来,迅速演变为全球性公共卫生事件,对人类社会产生了深远影响,关于中国疫情何时出现的问题,不仅涉及科学溯源,也与公共卫生应对、国际合作等议题紧密相关,本文将以公开信息为基础,梳理中国疫情首次报告的时间线、早期应对措施,并探讨其背后的启示。

首次官方报告与疫情时间起点

根据中国官方通报,新冠肺炎疫情最早被关注到是在2019年12月,湖北省武汉市卫健委于2019年12月31日首次发布通报,提到当地出现多例不明原因的肺炎病例,部分病例与华南海鲜批发市场有关联,此后,2020年1月3日,中国向世界卫生组织(WHO)通报了疫情信息,2020年1月7日,中国科研团队成功分离出新型冠状病毒,并于1月12日向全球共享病毒基因序列。

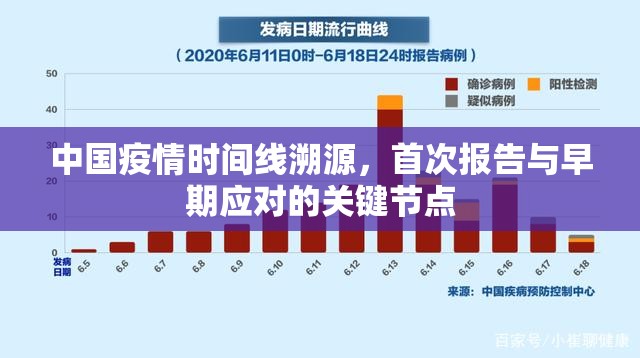

值得注意的是,科学溯源研究显示,病毒可能存在更早的传播迹象,世卫组织联合专家组的报告指出,早期病例可能于2019年12月中旬甚至更早出现,但大规模传播的明确时间点仍以官方通报为准。中国疫情的“出现”在官方层面以2019年12月为标志,而科学溯源工作仍在持续进行中。

早期应对措施与防控策略

在疫情初期,中国采取了快速响应措施,2020年1月20日,新冠肺炎被纳入法定传染病管理;1月23日,武汉实施“封城”,这是现代公共卫生史上罕见的防控举措,此后,全国启动应急机制,包括大规模核酸检测、隔离政策、交通管制等,这些措施在一定程度上延缓了病毒扩散,为全球抗疫争取了时间。

早期应对也面临挑战,疫情初期的信息共享机制是否足够迅速、基层医疗系统的预警能力如何提升等问题,引发了后续讨论,但从整体看,中国在疫情识别、病毒测序和初步防控上的反应速度,得到了世卫组织等多方认可。

疫情溯源的科学与国际合作

疫情溯源是一个科学问题,需要全球协作,中国参与了世卫组织牵头的病毒溯源研究,并公开了早期病例数据,多项研究显示,病毒可能通过自然宿主(如蝙蝠)跨物种传播,但具体路径尚未定论,值得注意的是,政治因素有时干扰了科学溯源,例如部分舆论将疫情“标签化”,这无助于全球公共卫生合作。

中国在溯源问题上的立场强调科学性与开放性,同时反对无端指责,2021年,世卫组织发布的中国—世卫组织联合研究报告指出,病毒通过实验室引入的假设“极不可能”,而自然传播是更合理的路径,这一结论体现了国际科学界的共识。

疫情时间的启示与反思

疫情出现的时间点提醒我们,新发传染病的防控依赖于早期预警和透明机制,中国在疫情初期建立了“日报告”制度,并升级了传染病直报系统,这对未来应对类似事件具有借鉴意义,疫情也暴露了全球公共卫生体系的脆弱性,例如国际信息共享的延迟、疫苗分配不均等问题。

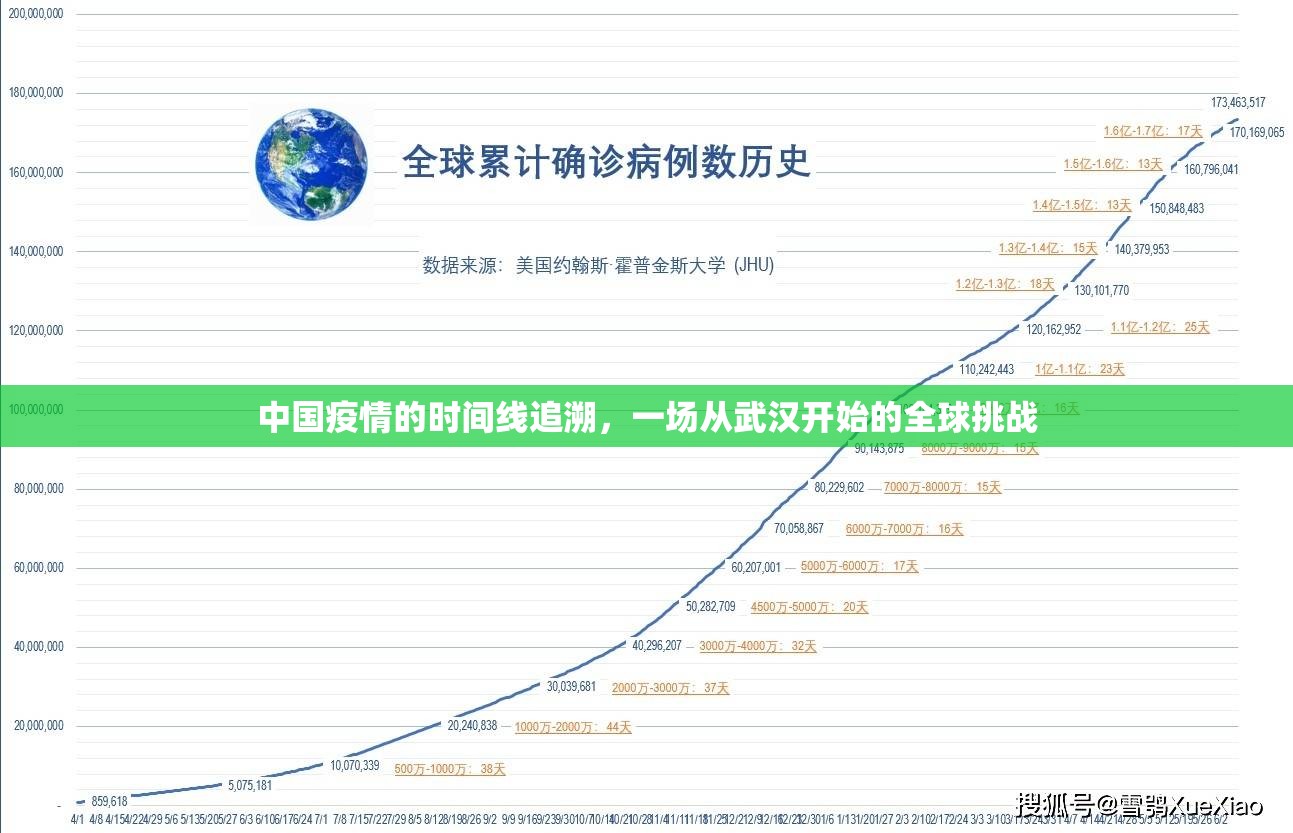

从更广的视角看,疫情何时出现不仅是时间问题,更是对人类应对能力的考验,中国通过封控、疫苗研发和大规模筛查等措施控制了初期疫情,但后续的Delta、Omicron等变异株显示,抗疫需长期化和全球化协作。

中国疫情的官方起点是2019年12月,但这一时间线仍随着科学溯源不断丰富,疫情的出现考验了各国的公共卫生体系,也凸显了全球合作的重要性,唯有基于科学、摒弃偏见,才能更好地防范下一场大流行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏