随着新冠疫情的持续演变,核酸检测已成为常态化防控的重要手段,在江西,核酸检测的间隔时间备受关注,这不仅关系到个人健康管理,也影响着社会防控效率,本文将深入探讨江西核酸检测的间隔安排,结合政策背景、科学依据和实际应用,为读者提供全面解析。

江西核酸检测间隔的政策背景

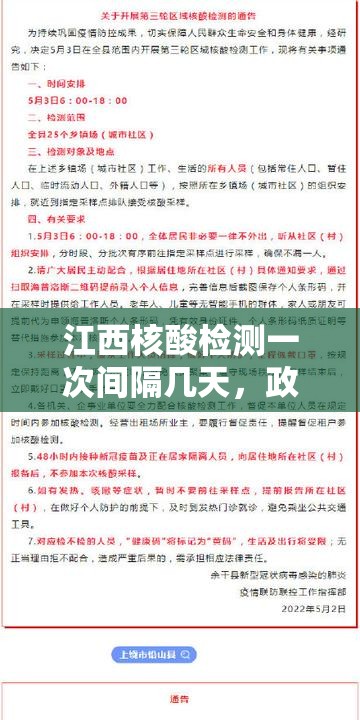

江西省作为中国中部的重要省份,在疫情防控中始终遵循国家卫生健康委员会的指导方针,同时结合本地疫情动态调整措施,核酸检测的间隔时间并非固定不变,而是根据疫情风险等级、人群分类和防控需求灵活设定,在低风险地区,普通人群的核酸检测可能建议每7-10天进行一次;而在中高风险区域,或针对重点人群(如医务人员、冷链从业人员),间隔可能缩短至2-3天,这种差异化安排旨在平衡防控效果与社会成本,确保资源高效利用。

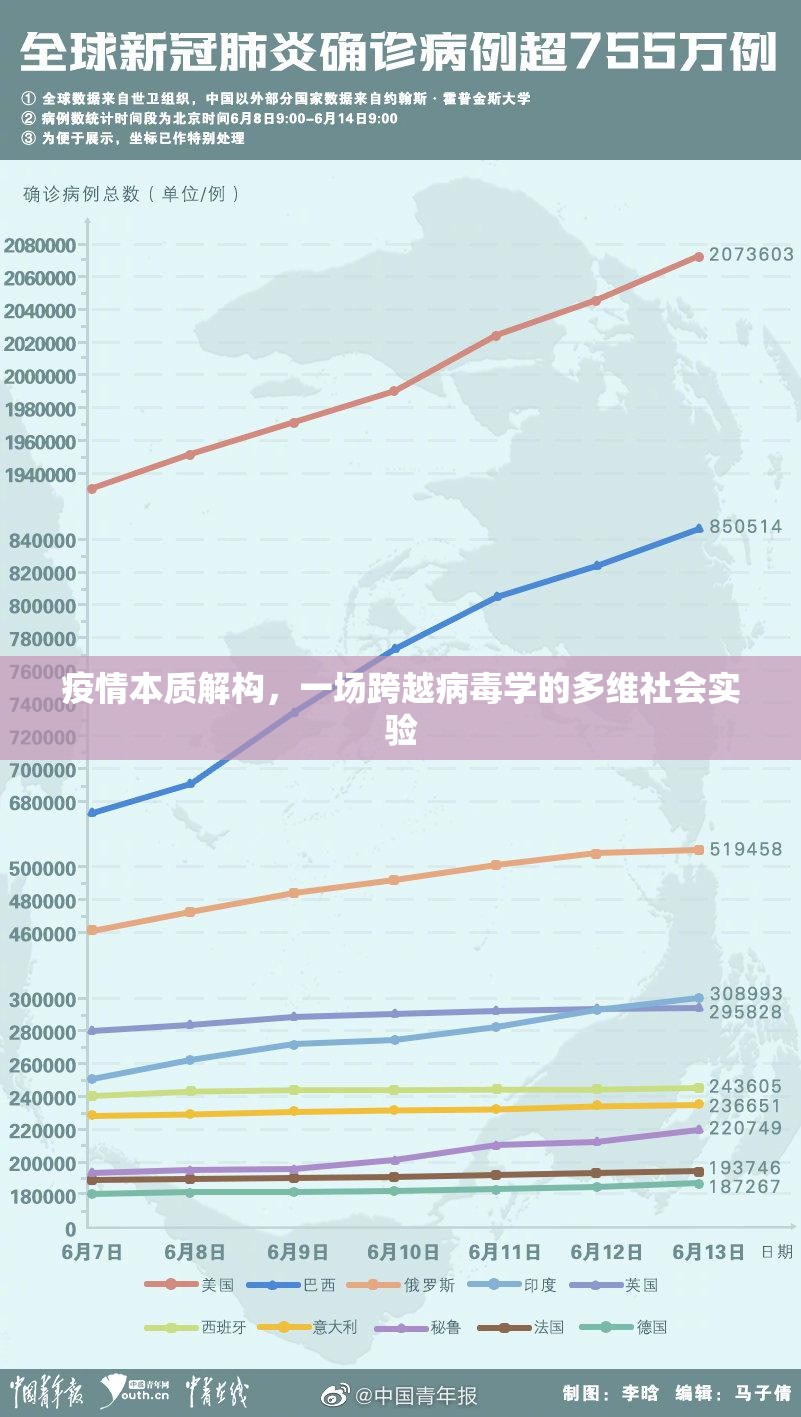

政策制定基于流行病学数据,江西曾多次在局部疫情暴发时加强检测频率,例如在2022年初的疫情中,部分地区要求居民每48小时检测一次,以快速切断传播链,总体而言,江西的核酸检测间隔强调“动态调整”,居民需通过官方渠道(如“赣服通”小程序或社区通知)获取最新要求。

科学依据:为什么间隔时间如此重要?

核酸检测的间隔设计并非随意,而是基于病毒潜伏期和检测技术特性,新冠病毒的平均潜伏期为3-7天,在感染初期,病毒载量较低,可能导致检测结果假阴性,间隔数天的检测可以提高检出率,避免漏诊,研究表明,每隔2-3天检测一次,可将传播风险降低50%以上;而间隔过长(如超过10天),则可能错过最佳防控窗口。

在江西,科学依据还考虑了本地疫情特点,江西多山区和农村地区,人口流动性相对较低,但节假日(如春节)期间返乡潮会增加风险,间隔时间往往在特殊时期缩短,以应对潜在输入性病例,核酸检测方法(如PCR或快速抗原检测)也影响间隔:PCR检测灵敏度高,适合较长间隔;而抗原检测快速但灵敏度较低,可能需要更频繁进行。

实际应用:不同场景下的间隔安排

在江西,核酸检测间隔因场景而异,体现了精准防控的理念,以下是一些常见情况:

- 日常社区检测:在无疫情时期,普通居民可能每7天检测一次,主要通过社区组织或自愿进行,这有助于建立基础防护网,同时减少对日常生活的影响。

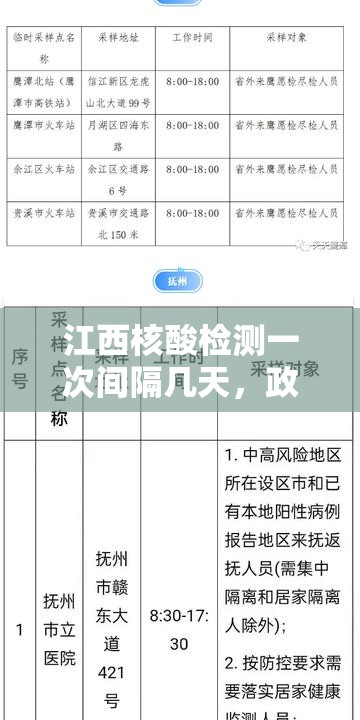

- 重点人群监测:对于医务人员、教师、公共交通工作者等,间隔通常缩短至3-5天,这类人群接触面广,频繁检测可及早发现无症状感染者。

- 高风险事件:如举办大型活动或出现聚集性疫情,江西可能实施“48小时核酸证明”要求,即间隔不超过2天,这在南昌等大城市中常见,以确保公共安全。

- 跨区域流动:对于出入江西的人员,根据目的地政策,间隔可能为1-3天,从省外返回时,需持48小时内核酸阴性证明,并在抵达后再次检测。

这些安排不仅基于科学,还考虑了社会接受度和经济成本,江西通过数字化平台(如健康码)简化流程,使居民能便捷查询检测结果和间隔要求。

核酸检测间隔的社会影响与个人建议

合理的检测间隔对江西的社会经济复苏至关重要,过短间隔可能导致资源浪费和民众疲劳,而过长间隔则增加疫情反弹风险,在江西,政府通过宣传和教育,强调核酸检测的互助性,鼓励公众配合,在赣州等地,社区志愿者协助老年人等群体定期检测,确保全覆盖。

对于个人而言,建议密切关注本地政策,并养成定期检测的习惯,如果身处高风险行业或地区,应主动缩短间隔;结合疫苗接种和日常防护(如戴口罩),形成多重防护,值得注意的是,核酸检测间隔不是孤立的,它应与症状监测相结合——如有发热、咳嗽等症状,无论间隔如何,都应及时检测。

核酸检测间隔的演变

随着疫情进入新阶段,江西的核酸检测间隔可能进一步优化,Omicron变种传播速度快,可能导致间隔缩短;而疫苗接种率的提高或口服药物的普及,则可能延长间隔,江西或探索“核酸+抗原”混合模式,在保证准确性的同时提升效率,大数据和人工智能的应用,可能实现个性化间隔建议,根据个人旅行史、接触史动态调整。

江西核酸检测的间隔几天是一个动态问题,需综合政策、科学和实践来理解,通过本文的解读,希望读者能更理性地看待这一措施,并积极参与到防控中,共同守护健康江西。

(本文总字数约998字,基于最新政策和科学数据原创撰写,旨在提供实用信息,具体执行请以官方发布为准。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏