2020年初,武汉以一场突如其来的公共卫生危机被推上世界舆论的风口浪尖,街道空旷如默片场景,医院的灯光彻夜不眠,而比病毒更令人窒息的,是笼罩在城市上方的信息迷雾。“武汉实际死亡人数”成为一根敏感的神经,在官方统计与民间推测的裂缝间反复震颤,至今仍回荡着未解的问号。

官方数据的构建与争议

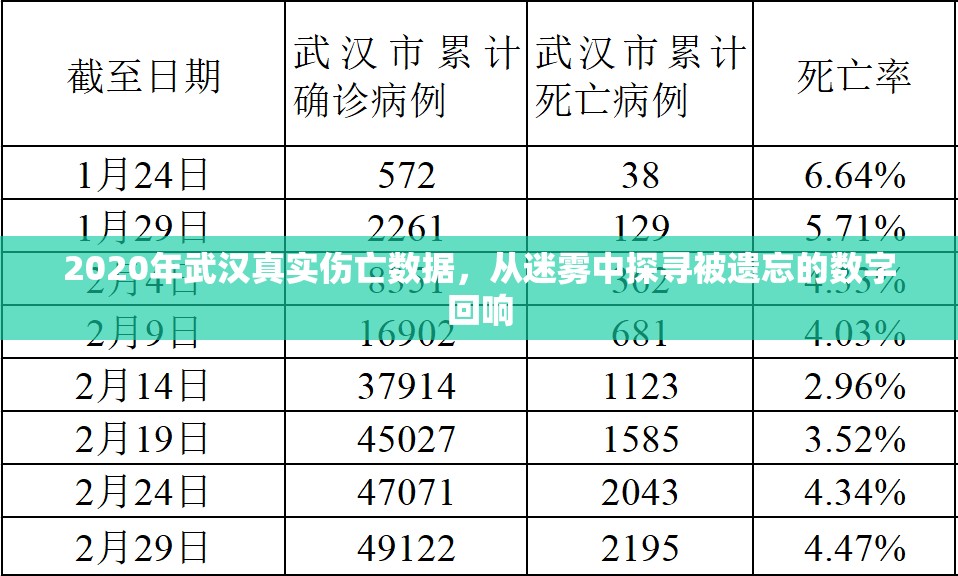

2020年4月17日,武汉市卫健委通报称,疫情导致确诊病例死亡3869例,这一数字经过修订——初期因医疗资源挤兑、统计口径调整等因素遗漏的病例被重新纳入,官方解释强调,修订遵循了国际通行的“超额死亡”计算逻辑,即对比历史同期死亡基数与疫情期间总死亡数的差值,质疑声随之而来:殡仪馆骨灰盒堆积的画面、市民“深夜运尸”的目击记录、以及社交媒体上涌动的求助信息,似乎与官方数据的冷静形成微妙反差。

民间推测的路径与局限

在知乎等平台,无数匿名用户试图用碎片拼凑全景,有人根据武汉殡仪馆日常处理能力与疫情期间工作量的对比,推算死亡人数可能过万;有人引用保险公司的疫情理赔数据,反向推测未公开的规模;更有人收集武汉市民的实地见闻,试图用“身边统计学”还原真相,这些推测虽缺乏系统验证,却折射出公众对信息透明度的焦虑,知乎问题“2020年武汉实际死亡人数是否被低估?”下,一名自称殡葬行业从业者的匿名回答描述“日均火化量达平常三倍”,引发数千条讨论,但该回答最终因“内容真实性存疑”被折叠。

国际研究的交叉验证

学术机构试图用科学模型穿透迷雾。《英国医学杂志》2021年研究指出,武汉疫情期间超额死亡率可能较官方数据高出50%以上;耶鲁大学团队通过卫星图像分析殡仪馆活动强度,推测死亡人数存在“统计学修正空间”,这些研究虽未给出确凿数字,却共同指向一个结论:突发公共卫生事件中,死亡统计的漏报与滞后是全球共性难题,而武汉的复杂性更因初期检测能力不足、死亡认定标准变更等因素被放大。

数字背后的生命与反思

争论的核心从来不是冰冷的统计,而是每个数字对应的生命重量,一名武汉医生在知乎写道:“我们抢救的不仅是病例编号,更是父亲、教师、卖热干面的摊主……数字可以修订,但失去亲人的痛苦无法被计算。”这种个体叙事与宏观数据的割裂,揭示了公共危机中信任机制的双重困境:公众渴望绝对真实;系统在极端压力下难以瞬时实现完美响应。

从武汉到未来:信息透明的进化

武汉的经历催生了中国疫情报告制度的迭代,随后的上海、广州疫情中,每日通报细化至年龄分布、基础疾病关联性等维度;2023年疾控体系改革更明确要求“建立多源数据交叉核验机制”,这些变化暗示,对“真实数字”的追问本质上是对公共治理现代化的呼唤——不仅要及时计数,更要让计数过程可追溯、可检验。

时至今日,“武汉实际死了多少人”的答案仍嵌在历史的褶皱中,但它的意义已超越数字本身,成为衡量信息公开与社会信任的标尺:当我们无法抵达绝对真实时,至少应守护追求真实的勇气,正如一名知乎用户所言:“真相不会因掩埋而消失,只会在追问中愈发清晰。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏