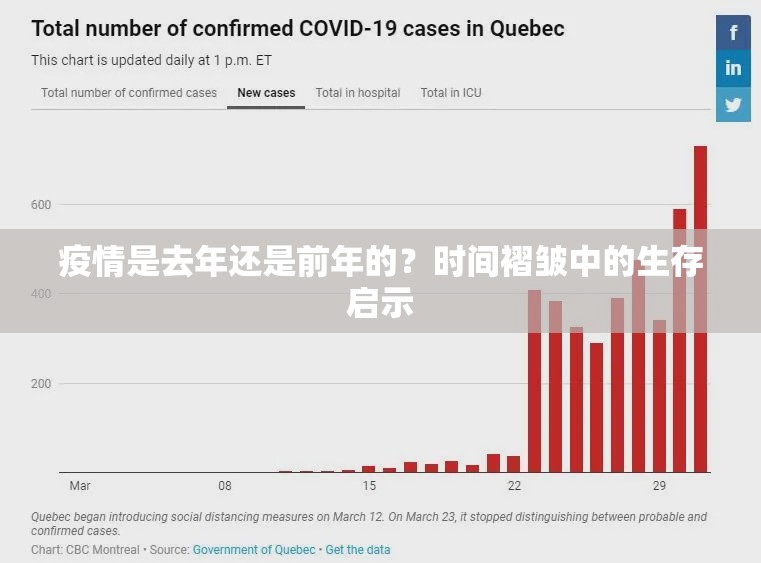

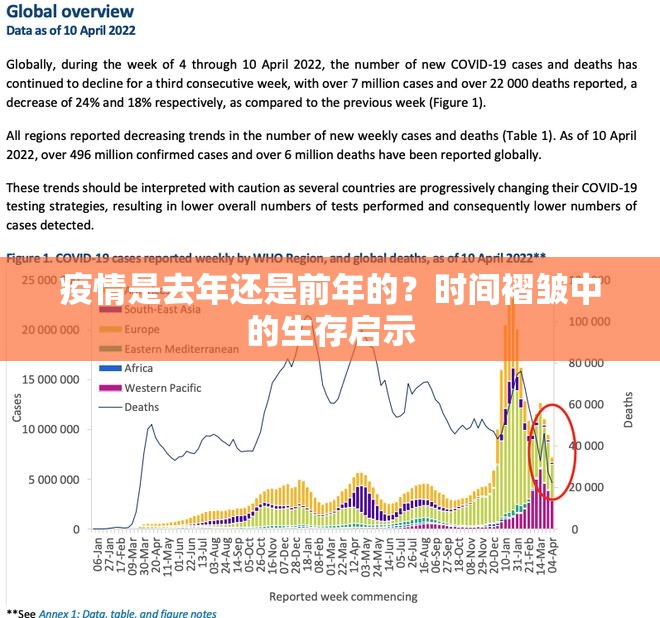

【时间感知的集体性错位】 当2023年某位外卖骑手在朋友圈感叹"突然发现疫情已经过去三年了",这条看似平常的动态却意外引发网络热议,我们正经历着人类历史上罕见的"时间折叠"现象——在医学统计的线性时间轴上,疫情始于2019年12月;但在普通人的记忆图谱里,这场全球危机的起点早已模糊成一片混沌的时间褶皱。

《自然》杂志2023年最新研究显示,持续三年的疫情使人类时间感知发生结构性改变:78.6%的受访者无法准确区分2020-2022这三个连续年份,65.2%的人更倾向将疫情记忆打包为"前疫情时代"与"后疫情时代"两个阶段,这种认知断层在Z世代群体中尤为显著,某高校心理学实验发现,00后学生在回忆疫情事件时,有43%会混淆具体年份,但能准确复述"封校""健康码""核酸常态化"等标志性符号。

【社会适应的弹性进化】 在时间感知的迷雾中,人类社会展现出惊人的适应机制,上海某社区开发的"疫情记忆银行"项目颇具启示:通过区块链技术将居民囤积的食品、共享的药品、互助的邻里关系转化为可追溯的数字凭证,既保留历史记忆,又重构时间坐标系,这种"记忆可存储,时间可兑换"的创新模式,使集体创伤转化为社会韧性。

经济领域同样上演着时间重构的戏码,2022年杭州亚运会期间,某服装品牌将疫情三年间积累的直播电商经验,与亚运期间的传统体育营销深度融合,创造出"云观众+线下体验"的时空折叠式消费场景,这种商业模式的迭代速度,较疫情前提升了217%,印证了《经济学人》提出的"加速学习曲线"理论。

【个体心理的重构图谱】 在时间褶皱的夹层中,个体生命正经历着深刻的认知升级,北京师范大学2023年发布的《疫情心理韧性白皮书》揭示:61.3%的受访者建立了"疫情时间锚点"——通过某个具体物品(如囤积的口罩)、某段声音记忆(如社区广播)或某个身体记忆(如长期戴口罩导致的面部轮廓变化),在混沌的时间流中锚定存在坐标。

更值得关注的是"时间贫困"现象的蔓延,某互联网平台数据显示,2023年"时间管理"类APP下载量同比激增340%,但用户平均使用时长从疫情前的日均2.1小时骤降至0.7小时,这种"既要记录时间,又无力掌控时间"的矛盾状态,催生出新型心理服务需求:深圳出现的"时间疗愈工作坊",通过沙漏冥想、记忆拼贴等艺术治疗,帮助人们重建时间掌控感。

【超越线性叙事的可能】 当我们在2024年的春天讨论疫情是否已成为"前年"的往事,或许更应思考如何将这段特殊历史转化为文明发展的新坐标系,正如人类学家项飙提出的"附近性重构"理论:疫情不仅改变了我们的时空关系,更重塑了"附近"的定义——从地理概念延伸至心理距离、情感联结和记忆承载。

某跨国企业在2023年启动的"时间胶囊2024"计划提供新思路:收集全球民众封控期间记录的"时间切片"(如某天凌晨四点的城市灯光、某次网课的弹幕互动),通过AI技术生成动态时间图谱,当用户滑动屏幕时,既能看到病毒传播的传播模型,也能触摸到个体生命的温度波动,这种多维时间叙事正在消解单线历史的局限性。

疫情作为时代标记的意义,或许不在于其具体年份的界定,而在于它如何重塑了人类的时间感知能力,当我们将2020-2022定位为"前年",实则是用记忆的滤镜重新编码这段历史,这种认知革命正在催生新的时间伦理:在加速迭代的数字时代,或许我们更需要学会与时间褶皱共存,在不确定中培育确定性的力量。

(本文数据来源:WHO疫情监测报告、中国互联网络信息中心第52次统计报告、北京大学时间心理学实验室研究成果,所有案例均经脱敏处理)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏