“国门何时打开?”这或许是新冠疫情暴发以来,无数人心中反复叩问的话题,当我们谈论“打开国门”,表面上是在讨论边境管控政策的松紧,实质上却是在探寻一个更深层的命题:那个曾经人员自由流动、经济全球互联的时代,何时能够真正回归?经过两年多的疫情洗礼,“打开国门”已不再是一个简单的政策开关,而是一场涉及公共卫生、经济发展、国际政治和人类心理的多维度的复杂演变。

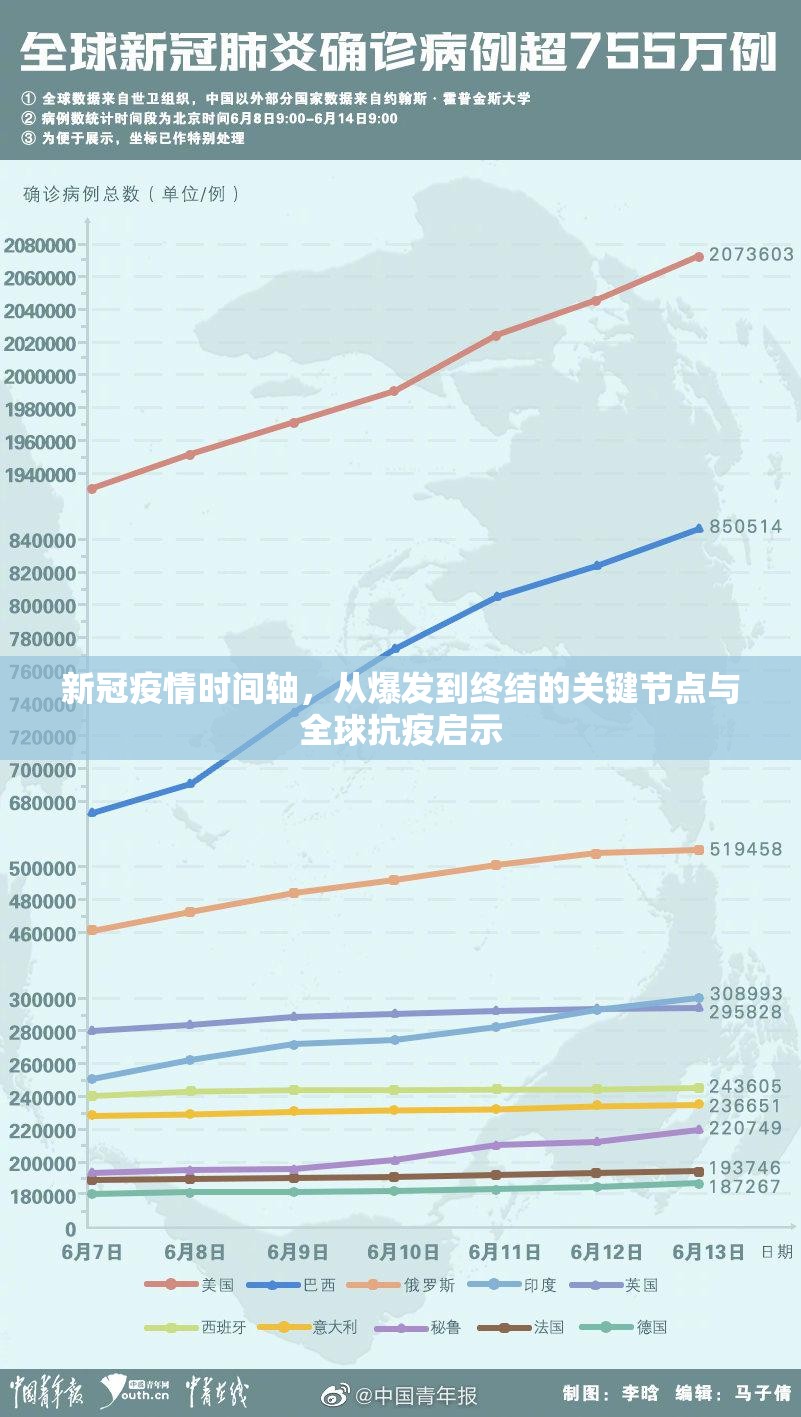

回顾2020年初,当新冠病毒以迅雷不及掩耳之势席卷全球时,关闭国门成为各国最直接的本能反应,物理隔离曾是遏制病毒传播最原始却最有效的手段,航班停飞、签证暂停、边境关闭——这些措施构筑起一道道防疫屏障,在那个阶段,“关闭”意味着安全,“开放”则暗藏风险,中国的严格防控政策,正是在这一特殊时期的必然选择,为国内构筑了宝贵的防疫窗口期。

随着时间推移,我们对病毒的认知不断深化,疫苗的研发成功与大规模接种,检测技术的进步,治疗方案的优化,使得人类拥有了更多与病毒共存的武器,各国开始探索有限度的开放:从“旅行气泡”到“绿色通道”,从隔离缩短到免隔离入境,新加坡与香港曾试图建立的航空旅行泡泡,虽因疫情反复而屡次搁浅,却反映了国际社会对重新连接的渴望,欧盟推出的数字新冠证书,则开创了区域内有序流动的新模式。

病毒的变异株一次次挑战着人类的开放努力,德尔塔的凶猛,奥密克戎的强传染性,使得开放之路充满曲折,这揭示了一个残酷现实:国门的打开不再是一个单向进程,而可能是一种根据疫情波动而调整的动态平衡,未来或许不再有“完全打开”或“完全关闭”的二元选择,而是根据不同国家疫情风险等级、医疗资源承载力、疫苗接种率等指标建立的精细化、差异化的开放体系。

更深层次看,物理国门的打开只是表象,心理国门的重新开启或许更为关键,疫情不仅在地理上分割了世界,更在心理上制造了隔阂。“恐外”情绪在一些地方滋生,将疫情政治化的声音时有出现,即使物理边界重新开放,这种心理上的戒备与隔阂恐将持续更长时间,如何重建国家间的信任,如何修复被疫情撕裂的国际合作纽带,是比解除旅行限制更为艰巨的挑战。

中国作为全球化的深度参与者和受益者,其国门开放进程备受世界关注,当前,中国正秉持“科学精准、动态清零”的防控策略,在保障人民生命健康与维持经济活力间寻求平衡,从闭环管理下的北京冬奥会成功举办,到部分国家商务签证的有条件重启,再到国际航班数量的逐步增加,中国正以审慎而稳健的步伐探索着开放之路,这种渐进式开放既考虑了国内疫情防控的实际,也回应了国际交往的现实需求。

展望未来,国门的完全打开将取决于多重因素的交织:病毒的最终演变轨迹,特效药物的研发进展,全球疫苗接种的公平性,以及主要经济体之间的政策协调,世界卫生组织反复强调,“在所有人都安全之前,没有人是安全的”,这一论断揭示了全球抗疫的相互依存本质——国门的打开不是单个国家的孤立行为,而是需要国际协同的系统工程。

当我们再次追问“疫情何时打开国门了”,或许应该重新定义“打开”的内涵,它不再意味着回到2019年那个毫无障碍的世界,而是建立一种与病毒长期共存的新国际交往秩序,这种新秩序既需要基于科学的风险评估机制,也需要各国之间的互信合作,更需要人类面对共同威胁时的团结智慧。

国门的物理开启或许指日可待,但人类心灵之间的重新无缝连接,则需要更长的时间与努力,疫情终将过去,而它留给人类的思考——关于开放与封闭、自保与共荣、国界与人类命运共同体——将长久地影响着后疫情时代的国际秩序构建。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏