当2023年的日历翻过大半,世界的脉搏在起伏中逐渐找回熟悉的节奏,街头巷尾重现熙攘,跨国旅行不再遥不可及,口罩从多数人的脸上滑落,成为部分人的选择,一个盘旋在无数人心头的问题愈发清晰:2023年,这场困扰全球近四年的新冠疫情,会彻底结束吗?这个问题的答案,并非简单的“是”或“否”,而是一个关于定义、认知与未来的复杂辩证。

“结束”的迷思:宣告的终结与感知的延续

我们必须解构“彻底结束”这一概念,从全球公共卫生的官方叙事来看,转折点已然出现,2023年5月,世界卫生组织(WHO)宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这标志着全球应对从紧急模式转向长期管理阶段,这无疑是一个里程碑式的事件,象征着疫情作为一场全球性危机的高潮已经过去,官方的“降级”或“宣告结束”,并不等同于病毒在地球上彻底消失或其对人类社会影响的戛然而止。

对于个体而言,“结束”的感受更是千差万别,对于健康的中青年人,生活可能已近乎回归2019年之前的状态,疫情仿佛已是“过去式”,但对于老年人、基础疾病患者等脆弱群体,新冠病毒依然是一个切实的威胁,“长新冠”(Long COVID)对部分康复者生活质量的长期影响,更是提醒着我们疫情的“后遗症”远未消散,医疗系统虽然承受的压力相较疫情峰值时期大幅缓解,但季节性波动、新变异株的出现仍可能带来周期性挑战,所谓“彻底结束”,在感知层面是一个相对且渐进的过程。

病毒的“流感化”与人类的“新常态”

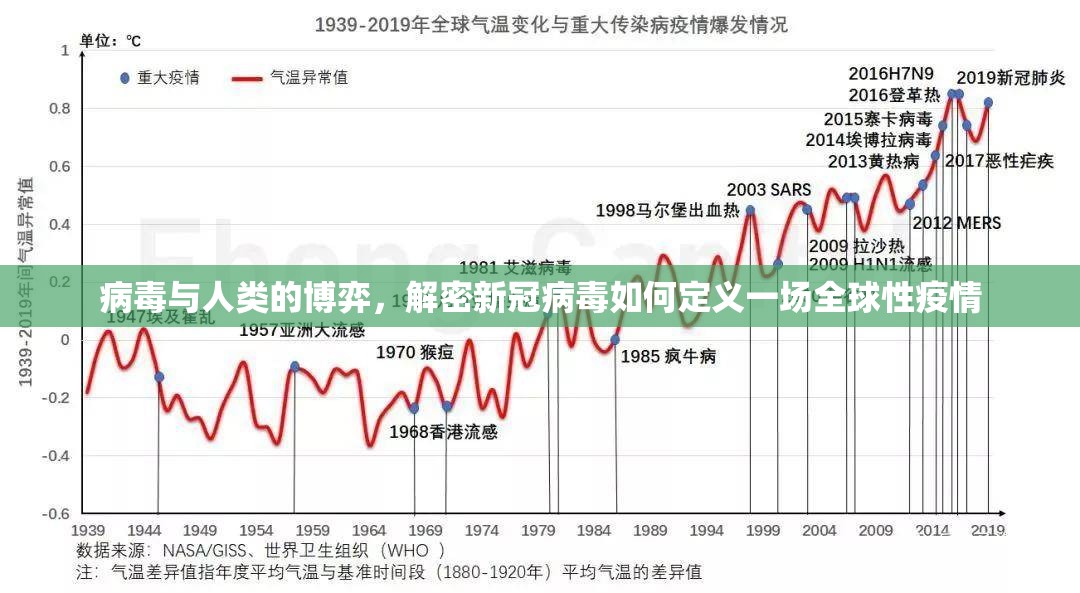

当前,科学界的普遍共识是,新冠病毒将与人类长期共存,其演变路径正趋向于“流感化”或“地方性流行”,这意味着,病毒不会凭空消失,而是会像季节性流感一样,持续存在、变异,并引发周期性的感染浪潮,但其致病性对于已具备广泛免疫力(通过疫苗接种或既往感染获得)的群体而言,整体趋势是在减弱。

2023年我们面临的与其说是疫情的“终结”,不如说是进入了一个与病毒共存的“新常态”,这个“新常态”的核心特征包括:

- 从清零到共存的策略转变: 全球绝大多数国家已不再采取极端的封锁与隔离措施,而是将重点转移到疫苗接种(尤其是加强针)、有效药物的研发与储备、以及医疗资源的合理配置上,目标是降低重症率和死亡率,而非彻底阻断传播。

- 个人防护的责任转移: 防疫的责任更大程度地落到了个人肩上,是否佩戴口罩、何时接种加强针、在特定场合如何保护脆弱家人,成为了个人的风险评估与选择,公共卫生政策更多起到提示和建议作用。

- 社会韧性与适应性增强: 经历了疫情的洗礼,社会在远程办公、在线教育、数字医疗等方面积累了丰富经验,应对未来可能出现的公共卫生挑战的韧性得到提升,人们对传染病的认知、卫生习惯(如勤洗手、生病时居家休息)也发生了积极改变。

未来的不确定性:变异株与长尾挑战

尽管前景趋于明朗,但不确定性依然存在,最大的变数来自于病毒本身的进化,新的奥密克戎亚变种仍在不断出现,其传染性、免疫逃逸能力及致病性是否会发生显著变化,是未来监测的重点,一旦出现能够显著突破现有免疫屏障且导致更高重症率的变异株,全球疫情形势可能出现反复。

“长新冠”问题作为疫情的长尾挑战,其机制、普遍性及有效干预手段仍是全球医学界亟待攻克的难题,它对劳动力健康、社会经济造成的潜在长期影响,需要我们持续投入关注和研究。

告别“大流行”紧急状态,步入“管理”新阶段

回归最初的问题:2023年,疫情会彻底结束吗?答案或许是:作为一场全球性的公共卫生紧急状态,它正在或已经结束;但作为一种持续存在的呼吸道传染病,新冠病毒及其影响将转入一个需要长期监测与管理的新阶段。

我们无法回到2019年那个对新冠病毒一无所知的世界,疫情已经深刻地改变了全球的政治、经济、社会格局乃至个体的生活方式与心理状态,真正的“结束”,并非指病毒归零,而是指人类社会成功建立起一套行之有效的应对机制,能够将疫情的危害控制在可接受的范围内,使生活和经济活动得以在保障安全的前提下持续运行。

2023年,我们正走在从“大流行”的惊涛骇浪驶向“新常态”的相对平静水域的航道上,这并非终点,而是一个新的起点——一个需要我们带着疫情教给我们的经验、教训与反思,更加智慧、更具韧性地面对未来所有不确定性的起点,彻底结束的,或许是那份极致的恐慌与无序;而开启的,是一段与病毒共存、与不确定性共舞的长期旅程。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏