当“全球疫情最新情况统计表格”这一关键词映入眼帘时,它早已不再是2020年初那种引发集体焦虑的每日必读,这张表格更像是一份动态的全球健康档案,冷静地记录着病毒与人类共存的新阶段,并深刻揭示着后疫情时代我们面临的持久挑战与深刻启示。

表格之变:从“惊涛骇浪”到“细水长流”

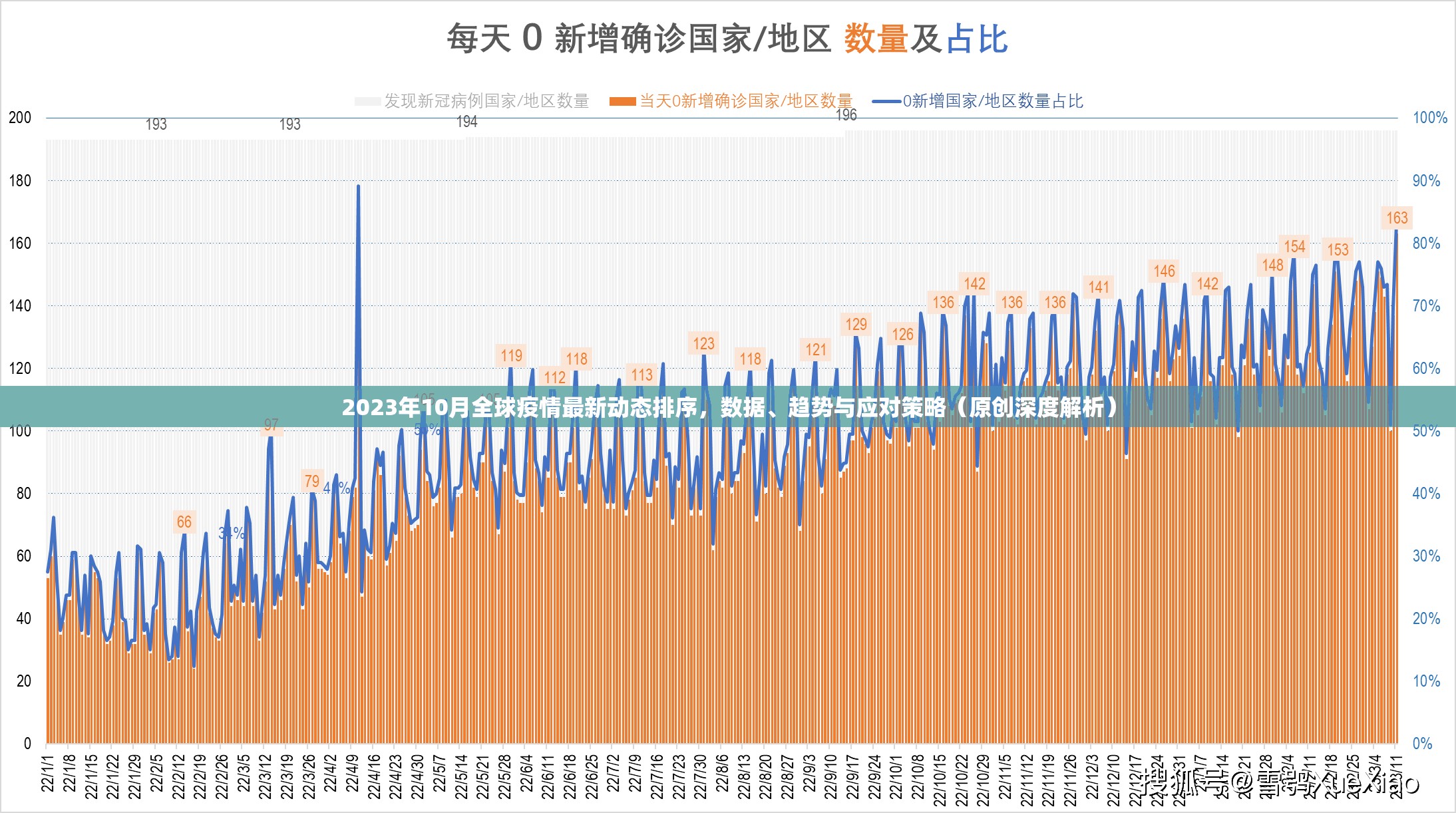

回顾疫情暴发初期,全球统计表格的核心指标是“新增确诊病例”和“死亡病例”的陡峭曲线,每一个数字的跳动都牵动着全球神经,彼时,表格的功能在于预警和追踪,是各国采取封锁、隔离等极端措施的核心依据。

而今天的全球疫情统计表格,其内涵与重心已发生显著迁移:

- 核心指标转变: 虽然累计确诊和死亡总数仍是重要历史数据,但关注焦点已更多地转向周/月新增趋势、重症率、住院率以及病毒变异株的分布比例,这表明,社会管理的目标从“彻底清零”转向了“减轻医疗系统负担”与“保护高危人群”。

- 数据维度丰富: 除了病例数,疫苗接种覆盖率(包括加强针)、抗病毒药物分配、以及全球不同地区的检测阳性率等,成为表格中不可或缺的组成部分,它们共同描绘了一幅全球抗疫资源分配与免疫屏障构建的图景。

- 地域分化加剧: 表格清晰地显示,疫情已呈现出强烈的地域性和季节性特征,一些地区可能正经历着由新变异株引发的小规模波峰,而另一些地区则可能处于相对平稳的波谷,这种不平衡性要求各国采取更具针对性的本地化防控策略。

表格之外:数据揭示的三大深层挑战

这份不断更新的统计表格,其价值不仅在于呈现现状,更在于它所折射出的深层、结构性挑战。

全球免疫鸿沟与病毒变异的温床 表格中最触目惊心的对比,莫过于高收入国家与低收入国家在疫苗接种率上的天壤之别,当发达国家已在讨论第四、第五剂加强针时,仍有无数发展中国家连第一剂疫苗的覆盖率都未达到理想水平,这种巨大的“免疫鸿沟”不仅是道德上的不公,更是病毒持续复制、变异的绝佳温床,只要世界上还有大面积的免疫洼地,任何国家都无法独善其身,新变异株的威胁将始终存在,统计表格在此扮演了最客观也最残酷的“证人”角色。

“长新冠”的阴影与公共卫生系统的长期压力 统计表格中,“治愈病例”的数量庞大,但这背后隐藏着“长新冠”(COVID-19长期影响)这一巨大挑战,数以百万计的人正遭受着包括极度疲劳、呼吸问题、认知障碍等在内的后遗症困扰,这为全球公共卫生系统带来了前所未有的长期压力,未来的统计表格,或许需要增加对“长新冠”患病人数及其对劳动力影响的数据追踪,这将直接影响各国经济活力与社会福利政策的调整。

监测体系的弱化与数据透明度的困境 随着多数国家取消强制检测和集中报告,官方统计表格的准确性正面临挑战,许多病例转为家庭自测,其结果并未纳入官方统计,导致数据可能被低估,这为实时监测疫情发展趋势、准确评估医疗资源需求带来了困难,如何建立一个可持续、低成本且高效的新型监测体系(例如基于废水监测或医院门急诊流感样病例症状监测),成为后疫情时代各国必须解决的课题。

启示与展望:从数据到行动的升华

全球疫情统计表格的演变,给予我们宝贵的启示:

- 协作而非孤立: 疫情证明,在全球化时代,任何国家的健康都无法建立在其他国家的痛苦之上,加强全球合作,尤其是推动疫苗、诊疗技术的公平可及,是应对未来公共卫生危机的唯一正道。

- 韧性而非脆弱: 未来的公共卫生体系必须更具韧性,这意味着一方面要强化基层医疗“网底”,另一方面要建立灵活的、能够快速启动的应急响应机制,统计表格的数据应直接转化为加固这些薄弱环节的行动指南。

- 科学而非偏见: 面对复杂多变的数据,坚持科学精神、杜绝污名化至关重要,统计表格的应用,应始终服务于精准防控、资源调配和公众教育,而不是制造恐慌或歧视。

当我们再次审视“全球疫情最新情况统计表格”时,我们看到的已不仅仅是一串串冰冷的数字,它是一个窗口,让我们观察人类与病毒这场漫长博弈的当前态势;它是一面镜子,映照出全球治理中的成就与缺憾;它更是一个罗盘,指引着我们构建一个更具韧性、更加公平、也更为健康的未来世界的方向,数据本身不会说话,但如何解读并利用这些数据,将永远考验着人类的智慧与良知。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏