随着新冠病毒持续演变,世界疫情形势依然复杂多变,根据世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门的最新统计,全球累计确诊病例已突破7亿例,死亡病例超过680万例,尽管疫苗接种覆盖率显著提升,但变异毒株的传播、免疫差距以及公共卫生资源不均等问题,仍在挑战全球抗疫进程,本文基于最新数据,分析当前疫情态势,探讨区域差异与应对策略,并展望未来挑战。

全球疫情总体态势:数据背后的趋势与隐忧

截至2023年10月,全球每周新增确诊病例约250万例,较2022年高峰下降逾80%,但死亡病例仍以每周近万例的速度增加,这一数据表明,疫情已从大流行阶段过渡到地方性流行阶段,但病毒的威胁并未完全消失,奥密克戎亚变种(如XBB和BA.5衍生株)成为主导毒株,其特点是传播力强、致病性相对减弱,但免疫逃逸能力增强,导致突破性感染频发。

疫苗接种仍是防控核心,全球已接种超过130亿剂疫苗,约70%的人口完成基础免疫,低收入国家的疫苗覆盖率不足25%,凸显全球卫生资源分配的不公,非洲部分地区仅15%的人口接种疫苗,而欧美国家超过80%,这种免疫鸿沟不仅加剧疫情波动,还为新变种的出现提供温床。

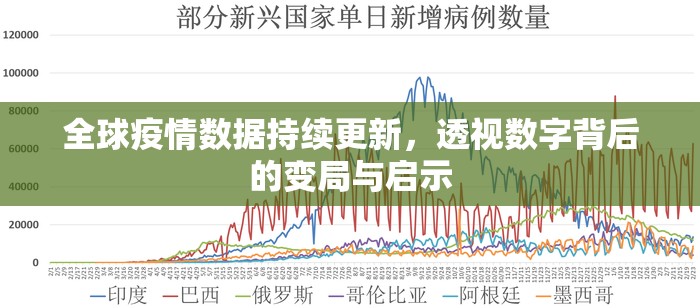

区域差异:数据揭示的不平衡现实

疫情数据在不同地区呈现显著差异,欧美国家因高疫苗接种率和自然免疫积累,住院率与死亡率大幅下降,但亚太地区面临新挑战,日本、韩国等国家在2023年初经历感染波峰,XBB变种导致单日新增突破10万例,中国通过动态清零政策有效控制早期疫情,但近期调整策略后,病例数出现波动,凸显防控平衡的难度。

发展中国家则面临多重压力,印度和巴西的累计死亡病例分别居全球第二和第三,其公共卫生系统在疫情冲击下长期超负荷,非洲大陆的检测能力有限,实际感染数可能远高于报告数据,世卫组织指出,全球约65%的死亡病例集中在低收入国家,反映出医疗资源短缺与社会经济脆弱性。

变异毒株与科学应对:数据驱动的防控策略

病毒变异是疫情持久化的关键因素,最新数据显示,奥密克戎亚变株XBB.1.5和EG.5在全球占主导地位,其传播效率比原始毒株高30%以上,科学家通过基因组监测网络追踪变异趋势,发现这些毒株更易感染上呼吸道,但肺部致病性降低,这解释了为何当前病例数上升的同时,重症率保持稳定。

应对策略需依赖数据与科技,mRNA疫苗的更新版本针对新变种开发,部分国家已启动加强针接种,抗病毒药物如Paxlovid的使用,将住院风险降低近90%,人工智能和大数据被用于预测疫情热点,优化资源分配,欧洲疾控中心建立实时预警系统,通过模型模拟不同防控场景的效果。

长期影响与未来挑战:超越健康危机的思考

疫情对全球经济和社会结构造成深远影响,据世界银行统计,2020-2023年全球GDP损失超10万亿美元,贫困率反弹至疫情前水平,心理健康问题激增,抑郁症发病率上升25%,教育中断导致低收入国家儿童识字率下降,凸显系统性恢复的必要性。

未来挑战集中在三方面:一是病毒变异的不可预测性,需持续投资疫苗研发;二是公共卫生系统韧性不足,应加强基层医疗建设;三是全球合作机制脆弱,世卫组织的“疫苗公平计划”仍需政治支持,数据共享与国际协调将成为终结疫情的关键。

从数据到行动,构建韧性世界

世界疫情最新数据既显示进步,也警示风险,全球团结与科学精神是战胜疫情的核心,随着防控策略从应急转向常态,个人防护、公共卫生投入与全球合作需并行不悖,只有弥合免疫鸿沟、完善监测网络,人类才能在下一次健康危机中更具韧性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏