当我们每日醒来,习惯性地打开手机或电脑,瞥一眼那不断跳动的全球疫情数据时,我们看到的不仅仅是冰冷的数字增减,这些数字,是无数个体生命故事的集合,是全球公共卫生体系面临的严峻考验,更是人类社会在危机中艰难前行、不断适应与学习的见证,世界疫情的最新数据更新,如同一面多棱镜,折射出病毒演变、科学应对、社会韧性以及未来挑战的复杂图景。

数据动态:当前全球疫情态势扫描

根据世界卫生组织(WHO)及各权威卫生机构持续更新的数据显示,全球累计确诊病例已突破X亿大关,累计死亡病例超过Y百万,尽管许多国家和地区已逐步解除严格的防控措施,试图回归常态,但病毒并未消失,而是进入了与人类长期共存的“地方性流行”新阶段。

当前数据呈现出几个显著特点:

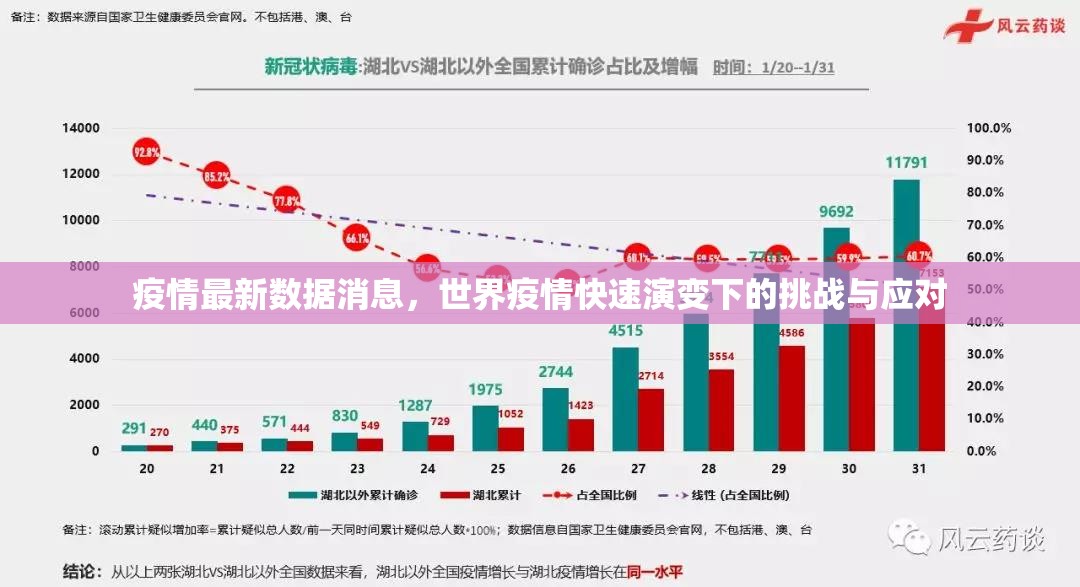

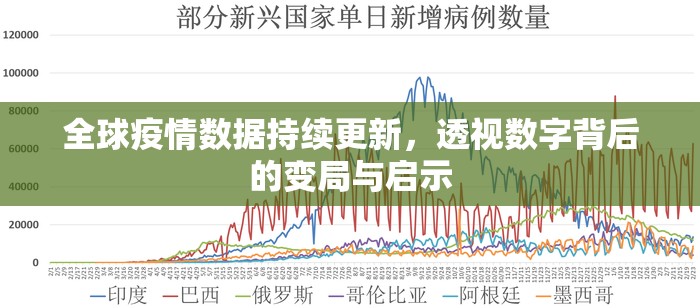

- 病例数在波动中趋于平稳:相较于疫情爆发初期和大规模变异株出现时的高峰,全球新增确诊病例总数整体呈波动下降趋势,但区域性、季节性的反弹仍时有发生,这提示我们,病毒的传播并未停止,只是其强度和范围发生了变化。

- 变异株仍是主要驱动因素:奥密克戎及其亚型分支依然是全球流行的优势毒株,这些变异株展现出更强的传染性和免疫逃逸能力,导致即使在高疫苗接种率的地区,也依然会出现突破性感染和传播链,数据的更新,紧密追踪着病毒基因组的演变,为疫苗和药物研发提供关键依据。

- 疫苗接种的不平衡性:全球疫苗接种剂次已超百亿,但国家间、地区间的接种率差异巨大,高收入国家的加强针接种率相对较高,而许多低收入国家的基础免疫覆盖率仍不理想,这种“免疫鸿沟”不仅威胁着脆弱人群的健康,也为新变异株的滋生提供了温床,数据清晰地揭示了全球公共卫生资源分配的不公。

- 监测策略转变影响数据解读:随着检测策略从“应检尽检”转向“重点人群监测”和污水监测等,官方报告的确诊病例数可能低估了实际感染规模,这使得数据更多地用于观察趋势,而非精确衡量感染总量。

数字背后:疫情数据的深层解读

每日更新的数据,其意义远超数字本身。

- 它是公共卫生决策的“指南针”:各国政府依据疫情数据(如发病率、重症率、死亡率、医疗资源占用率等)来动态调整防控策略,包括旅行限制、口罩令、社交距离以及医疗资源的调配,数据的实时性与准确性,直接关系到防控措施的有效性与社会成本。

- 它是科学研究与医学进步的“催化剂”:海量的临床数据和流行病学数据,极大地加速了科学家对新冠病毒的认识,推动了mRNA等新平台疫苗的快速研发,催生了多种有效治疗药物的问世,基于数据的模型预测,也在帮助预判疫情走向,未雨绸缪。

- 它是社会心理与行为的“晴雨表”:疫情数据的起伏,深刻影响着公众的情绪、风险感知和行为选择,数据向好时,社会信心增强,经济活动复苏;数据恶化时,焦虑情绪可能上升,人们会自发加强防护,数据透明公开,是稳定社会预期、凝聚抗疫共识的重要一环。

- 它凸显了全球协作的“紧迫性”:疫情数据无国界,任何一个角落的失控都可能对全球构成威胁,数据共享机制的完善、疫苗和诊疗方案的公平可及、全球公共卫生治理体系的改革,这些议题在持续更新的数据面前,显得愈发重要和紧迫。

未来展望:从数据更新中汲取的教训与方向

世界疫情数据的持续更新,不仅记录着过去与现在,更指向未来。

- 加强全球公共卫生体系建设:疫情暴露了全球在早期预警、快速响应、医疗物资储备等方面的短板,未来需要投入更多资源,建立一个更坚韧、更公平的全球公共卫生安全网。

- 推动科技创新的持续投入: mRNA疫苗、抗病毒药物、快速检测技术等在抗疫中发挥了关键作用,这启示我们,必须持续支持前沿生命科学和医学研究,以应对未来可能出现的新的健康威胁。

- 弥合“免疫鸿沟”与信任赤字:确保所有国家都能公平获得疫苗、药物和检测工具,不仅是道德责任,也是阻断病毒传播、防止新变种出现的科学要求,打击虚假信息,建立公众对科学和公共卫生机构的信任,同样至关重要。

- 学会与病毒共存:最新的数据趋势表明,完全消灭新冠病毒已不现实,未来的重点应转向通过疫苗接种建立免疫屏障,优化诊疗方案降低重症和死亡风险,并在此基础上,尽可能减少疫情对社会经济运行和民众正常生活的干扰。

世界疫情最新数据的每一次更新,都是一次对全球健康状况的即时快照,也是一次对人类集体行动的审视,这些数字背后,是生命的逝去与拯救,是科学的突破与局限,是合作的成果与分歧,它提醒我们,在这个紧密相连的世界,任何国家的公共卫生安全都与他国息息相关,在关注数据变化的同时,我们更应思考如何从这场大流行中汲取深刻教训,共同构建一个更具韧性、更加公平、更注重预防的全球健康未来,前方的道路依然充满不确定性,但凭借科学、团结与智慧,人类终将在与疾病的长期博弈中找到平衡与前进的方向。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏