当我们打开世界疫情数据地图,映入眼帘的是一串串不断跳动的数字和一个个颜色深浅不一的国家与地区,这些以“累计确诊”、“累计死亡”、“疫苗接种率”等为指标的数据排名,构成了我们对全球疫情态势最直观的认知,在这份看似客观、冰冷的全球最新疫情数据排名背后,隐藏的是一场关于公共卫生能力、科技实力、社会治理乃至国际话语权的复杂博弈,单纯比较数字的高低,无异于管中窥豹,我们更需要穿透数据,洞察其背后更深层次的含义。

数据排名的表象:一幅动态且不均衡的全球疫情图景

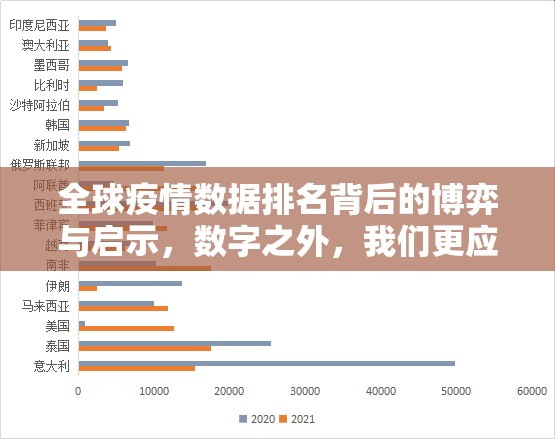

从最新的数据排名来看,一些人口大国如美国、印度、巴西等,因其庞大的人口基数,在累计确诊病例和死亡病例的绝对数上常常位居前列,而一些欧洲国家,由于检测能力强、统计口径相对严格,其人均感染率或每百万人死亡数也可能居高不下,相反,部分岛国或执行严格“清零”政策的地区,在相当长一段时间内数据维持在极低水平。

这个排名是极度动态和不稳定的,一波新的变异毒株(如奥密克戎及其亚型株)的来袭,就足以在数周内彻底重塑这份榜单,奥密克戎时期,许多此前防疫“优等生”的确诊病例数呈指数级增长,便是明证,这提醒我们,任何静态的排名都只能反映特定时间点的瞬时状态,病毒的变异无常是各国共同面临的挑战。

数据背后的“数据”:统计能力、透明度与政治考量

全球疫情数据排名的一个核心悖论在于:数据的可靠性本身存在巨大差异,一个国家的疫情数据,是其检测能力、医疗体系报告效率、政府透明度以及政治环境共同作用的结果。

- 检测能力是基础: 广泛的核酸检测和快速的抗原检测是发现病例的前提,一个检测能力有限的国家,其报告的确诊数必然远低于实际感染数,这使其在“低排名”中可能只是一种统计假象,在奥密克戎广泛传播后,许多国家因检测策略调整(只关注高危人群)或民众自测不上报,导致官方数据严重低估了真实疫情。

- 死亡病例统计的标准不一: “因新冠死亡”和“感染新冠后死亡”的界定标准,各国不尽相同,这直接影响了死亡数据的国际可比性,有些国家统计更为宽泛,有些则更为严格,这使得死亡率的排名充满了“水分”和争议。

- 透明度与政治压力: 疫情数据从来不只是公共卫生数据,它也是重要的政治和社会信息,完全透明的数据可能引发社会恐慌或成为政治攻击的靶子,部分国家可能存在迟报、漏报甚至刻意压低数据的情况,这使得全球排名在某种程度上成了一场“透明度”的竞赛,而非纯粹的疫情严重程度竞赛。

超越排名:疫苗接种、医疗冗余与社会韧性

比单纯看感染和死亡排名更重要的,是关注那些决定一个国家能否扛过疫情冲击的关键能力排名。

- 疫苗接种率排名: 这是衡量一个国家构建免疫屏障进度的核心指标,特别是老年人和高危人群的接种率,直接关系到重症率和死亡率,疫苗获取的不公平性,导致了全球在接种率上出现了巨大的“免疫鸿沟”,这不仅是道德问题,更是全球疫情长期化的温床。

- 医疗体系承压排名: 确诊病例的多寡固然重要,但一个更关键的指标是重症监护室(ICU)的占用率,医疗体系是否被击穿,直接决定了一个国家的真实死亡率,那些排名靠前但医疗资源充沛、调度有序的国家,与那些排名相似却已医疗崩溃的国家,其国民面临的境遇是天壤之别。

- 社会与经济韧性排名: 疫情是一场综合压力测试,各国在平衡疫情防控与经济发展、社会正常运转方面的表现,构成了另一张无形的排名表,供应链的稳定、就业的保障、社会救助体系的完善程度,这些都无法在疫情数据表中直接体现,却深刻影响着每一个普通人的生活质量和社会的长期稳定。

从“排名竞赛”到“合作共治”

全球疫情数据排名,像一面镜子,映照出世界各国在危机应对中的优势与短板,它不应成为相互指责、推诿责任的工具,更不应滋生狭隘的民族主义情绪,病毒的传播不分国界,在高度互联的今天,任何一个国家的疫情失控,都是对全球健康的威胁。

我们解读这份排名时,需要的不是沾沾自喜或恐慌焦虑,而是清醒的认知和深刻的反思,它告诉我们,加强全球公共卫生体系建设、弥合疫苗与治疗资源的分配鸿沟、提升各国尤其是脆弱国家的早期监测和应急响应能力,是何等紧迫,真正的胜利,不在于本国在榜单上的位次升降,而在于人类作为一个整体,能否从这场大流行中汲取教训,构建起更加公平、高效、坚韧的全球健康治理体系,以应对未来可能出现的更多未知挑战,数字会过去,排名会更新,但合作与团结的精神,应长存于世。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏