随着新冠病毒的持续演变,全球疫情数据不断更新,牵动着各国人民的心,根据世界卫生组织(WHO)和约翰斯·霍普金斯大学等权威机构的最新统计,截至2023年10月,全球累计确诊病例已超过7.6亿例,死亡病例突破690万例,尽管多数国家已解除紧急状态,但疫情仍在局部地区波动,新变种的出现和疫苗接种不均等问题,继续对全球公共卫生构成挑战,本文将基于最新世界数据消息,深入分析当前疫情态势、区域差异、防控策略及未来趋势,旨在为读者提供全面而独到的视角。

全球疫情总体态势:从高峰到平稳过渡

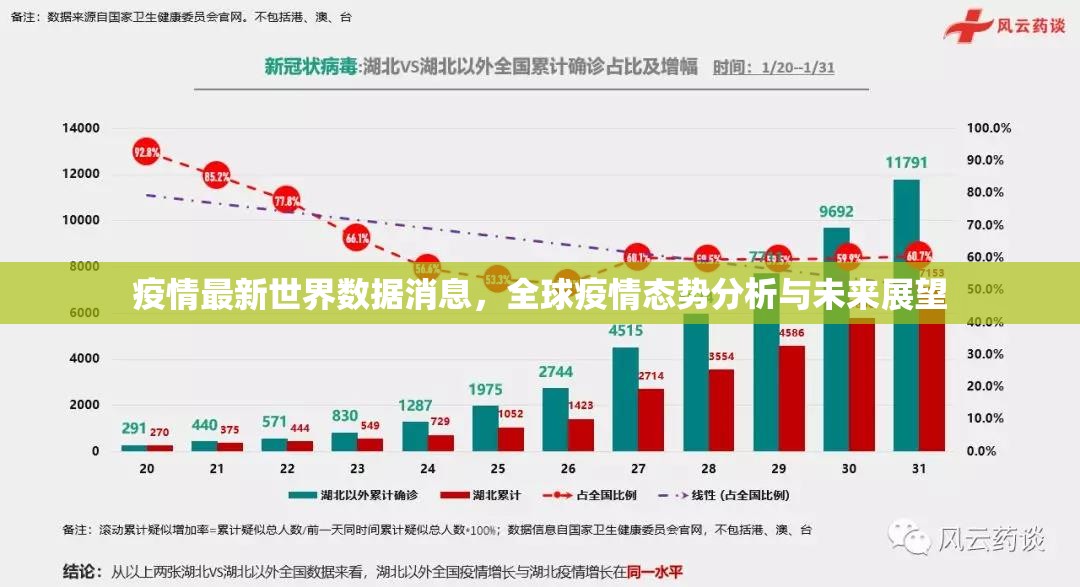

最新数据显示,全球疫情整体呈缓和趋势,但并非完全消退,2023年初,奥密克戎亚变种如XBB.1.5和BA.5的传播曾导致病例激增,尤其在欧美和亚洲部分地区,随着自然免疫和疫苗覆盖率的提升,重症率和死亡率显著下降,WHO报告指出,2023年第二季度全球每周新增病例平均为300万例,较2022年同期下降约60%,但死亡病例仍以每周约1万例的速度增加,凸显疫情的长尾效应。

这种平稳过渡得益于全球疫苗接种的持续推进,截至目前,全球已接种超过130亿剂疫苗,覆盖率超过70%,但数据也揭示出严重不平等:高收入国家如美国和欧盟的加强针接种率超过50%,而低收入国家如非洲部分地区仅达20%,这种差距不仅延长了疫情周期,还增加了新变种出现的风险,2023年新发现的变种EG.5(俗称“厄里斯”)已在多国传播,其传播力较强但致病性较低,反映出病毒进化向“流感化”靠拢的趋势。

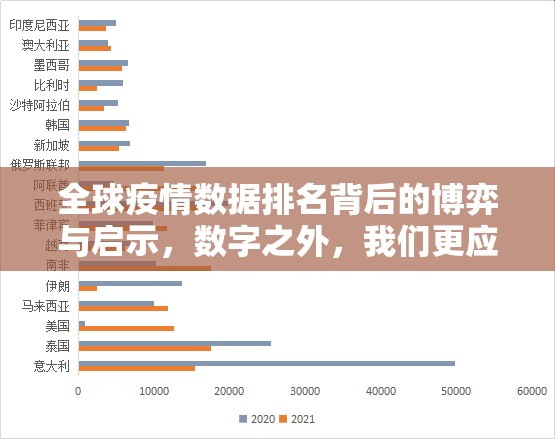

区域差异分析:亚洲、欧美和非洲的对比

疫情数据在不同地区呈现显著差异,这反映了各国防控策略和社会经济条件的多样性。

在亚洲,中国在2023年初调整防控政策后,病例数在短期内激增,但随后通过加强医疗资源建设和推广二代疫苗,迅速趋于稳定,日本和韩国则面临老龄化人口带来的压力,2023年夏季的疫情反弹导致死亡病例增加,但通过精准防控和数字化追踪,有效控制了扩散,东南亚国家如印度尼西亚和越南,凭借早期的大规模接种运动,疫情数据持续改善,但经济复苏缓慢仍是挑战。

欧美地区已基本进入“后疫情时代”,美国疾控中心数据显示,2023年新冠已成为常态呼吸道疾病,每周住院人数降至1万以下,但弱势群体如老年人和慢性病患者仍面临较高风险,欧盟通过联合采购疫苗和药物,实现了高水平的群体免疫,但东欧部分国家如罗马尼亚和保加利亚因医疗资源不足,疫情数据反复,值得注意的是,欧美在2023年加强了长效疫苗研发,例如针对奥密克戎的mRNA疫苗,已显示出对重症的持久保护力。

非洲大陆的疫情数据则凸显全球卫生治理的短板,WHO非洲办事处报告称,2023年累计确诊病例约1200万例,死亡25万例,但实际数据可能被低估 due to 检测能力有限,疫苗接种率低和医疗基础设施薄弱,使非洲成为疫情“盲点”,南非在2023年中期出现BA.5亚变种局部爆发,但通过国际援助和社区防控,避免了大规模灾难,这警示世界,疫情无国界,任何地区的短板都可能影响全球进程。

防控策略演变:从封锁到科学精准

疫情数据的波动推动了防控策略的革新,早期依赖封锁和隔离的方式已逐步转向科学精准的管控,2023年,多国采用“监测-预警-响应”模式,例如利用废水监测和基因测序追踪病毒变异,中国在优化防控措施后,强调分级诊疗和中医药应用,有效降低了重症率,全球范围内,口服抗病毒药物如Paxlovid的普及,使家庭治疗成为可能,减轻了医疗系统压力。

挑战依然存在,疫苗犹豫和虚假信息蔓延,导致部分地区接种停滞,WHO呼吁各国加强公共卫生宣传,并推动疫苗技术转让,以提升全球产能,经济方面,疫情数据与复苏进程紧密相关,国际货币基金组织指出,2023年全球经济增速放缓至2.8%,部分源于疫情对供应链的持续干扰,这要求各国在防控与开放间找到平衡,例如通过旅行健康证明和数字化管理,促进国际交流。

疫情走向与长期影响

基于最新数据,疫情可能逐步演变为地方性流行,但不确定性仍存,科学家预测,新冠病毒或将与流感病毒共存,需每年更新疫苗,WHO正推动“大流行协议”谈判,旨在加强全球合作,防止未来危机,长期来看,疫情已加速了远程医疗、数字化健康监测等创新,但也暴露了心理健康危机和社会不平等问题,全球抑郁症发病率在疫情期间上升了25%,这提示我们需从数据中汲取教训,构建更具韧性的卫生体系。

疫情最新世界数据消息不仅是一串数字,更是人类与病毒斗争的缩影,全球需携手共进,通过数据共享、科技合作和公平分配资源,迈向全面复苏,只有科学理性与人文关怀并重,我们才能转危为机,迎接后疫情时代的曙光。

(字数:约1150字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏