2022年6月6日,北京宣布大部分地区恢复正常生产生活秩序;12月7日,“新十条”发布后北京取消全员核酸检测和健康码查验,如果仅从时间节点来看,似乎可以简单回答“北京疫情已于2022年12月解除”,但当我们深入思考“解除”这一概念时会发现,事实远非如此简单,疫情不是一道可以简单开关的闸门,而是一个复杂的社会治理命题,北京作为首都,其疫情防控的“解除”更是一个渐进、多维且充满辩证的过程。

从行政措施层面看,北京疫情的“解除”确实有明确的时间节点,2022年12月7日,国务院联防联控机制发布“新十条”,北京随之调整防控政策:取消全员核酸、不再查验健康码、放宽公共场所准入限制,这一系列政策调整标志着长达近三年的严格管控告一段落,此后,北京街头逐渐恢复车水马龙,商场餐厅重现熙攘人群,这座城市似乎重新找回了往日的活力,这仅仅是行政层面的“解除”,并不意味着疫情本身的终结,政策转变的背后,是奥密克戎毒株致病力减弱、全民疫苗接种率提高、医疗资源准备相对充分等多重因素共同作用的结果。

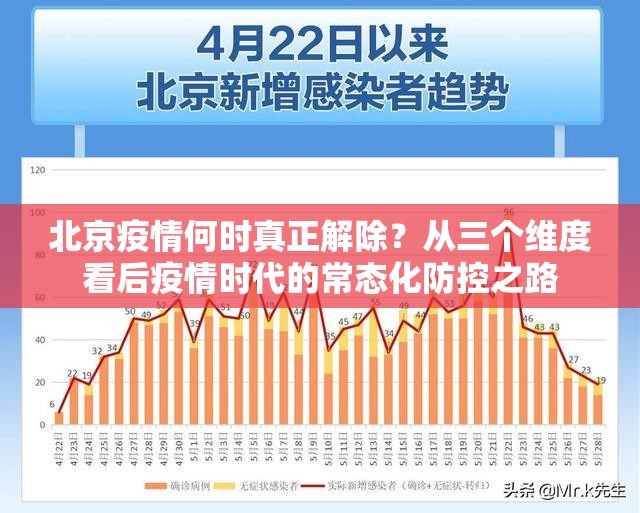

从公共卫生层面看,北京疫情的“解除”是一个更为漫长的过程,尽管行政限制已大幅放宽,但新冠病毒并未消失,而是进入了低水平流行阶段,北京市疾控中心持续发布周报,显示新冠病毒感染始终处于散发状态,各大医院保留发热门诊,部分公共场所仍建议佩戴口罩,这些细节提醒我们:疫情的影响仍在延续,特别是对老年群体、有基础疾病者等脆弱人群而言,疫情威胁并未完全解除,北京建立的变异株监测网络、分级诊疗体系和应急响应机制,正是为了应对可能出现的波动,从这个角度看,北京疫情的“解除”不是一蹴而就的事件,而是公共卫生体系从应急状态向常态化防控过渡的持续过程。

从社会经济层面看,北京疫情的“解除”更是一个复杂而曲折的复苏历程,餐饮、旅游、会展等行业在经历长期停滞后,恢复需要时间;企业供应链的重构、办公模式的转型、消费信心的重建,都不是政策一经调整就能立即完成的,更重要的是,疫情改变了人们的生活方式和社会心理——线上办公成为常态,健康意识普遍提高,对公共卫生产生了新的期待,这些深层次的变化意味着,即使病毒威胁减弱,北京这座城市及其居民与疫情相关的影响仍将持续相当长一段时间,真正的“解除”,不仅是病例数的归零,更是社会经济的全面复苏和公众心理的彻底调适。

将视野拉回当下,北京疫情的“解除”实际上已经演变为如何与病毒共存的常态化管理课题,北京市建立了“平急结合”的公共卫生体系,既避免过度防控对经济社会造成影响,又确保在疫情波动时能快速响应,这种精准防控的思路,正是后疫情时代特大城市治理能力的体现,值得注意的是,随着新冠病毒的持续变异,不排除未来会出现需要加强防控力度的新毒株,这意味着所谓的“解除”始终是动态的、相对的。

回望北京抗疫的三年历程,从最初的应急围堵,到动态清零,再到如今的科学精准防控,每一步都是基于当时疫情形势和科学认知的最优选择,当我们谈论“北京疫情什么时候解除”时,也许应该摒弃非黑即白的二元思维,转而接受这样一个现实:在可预见的未来,我们将与病毒共存,而防控措施将随着疫情变化和科技进步不断优化调整。

北京疫情的“解除”,本质上是一个从非常态到新常态的转型过程,这座城市已经走出疫情阴霾最浓厚的时期,但完全回归2019年之前的状态已无可能,取而代之的,是一种融合了抗疫经验教训、更具韧性的新发展模式,这不仅是对北京,也是对全国乃至全球所有大城市的共同挑战与机遇。

在人类与病毒共存的漫长历史中,每一次大流行都会深刻改变社会运行方式,北京疫情的“解除”不是终点,而是新的起点——它标志着我们正式进入后疫情时代,需要在保障公共卫生安全与促进经济社会发展之间找到更加精细的平衡点,这条路或许没有明确的终点,但正是这种持续优化的过程,彰显了现代城市治理的智慧与韧性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏