2022年春天的上海,注定将在中国抗疫史上留下浓重的一笔,这座拥有2500万人口的国际化大都市,经历了自新冠疫情暴发以来最严峻的考验,当人们询问“上海疫情什么时候开始风控”时,答案并非简单的时间点,而是一个从局部到全域、从精准到全面的动态防控过程。

疫情初现与精准防控阶段(2022年2月底-3月初)

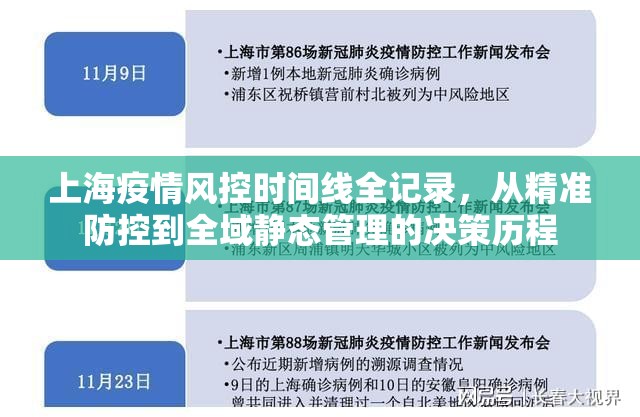

上海此轮疫情的起点可追溯至2022年2月底,2月28日,普陀区报告新增本土新冠肺炎确诊病例,这被视为上海新一轮疫情的开始,初期,上海延续了此前备受赞誉的“精准防控”策略,即通过流调快速定位密接、次密接人员,实施小范围管控,力求以最小成本控制疫情传播。

3月1日,上海新增1例本土确诊病例,疫情似乎处于可控范围,奥秘克戎变异株的传播速度远超预期,3月4日,上海新增本土确诊病例3例和无症状感染者16例,疫情呈现多点散发态势,这一阶段,上海的风控措施主要针对特定场所和小区,尚未采取大规模封控。

疫情扩散与分区封控阶段(2022年3月中旬)

3月10日前后,上海疫情进入快速扩散期,3月10日单日新增确诊病例11例、无症状感染者64例;3月12日,这一数字上升至确诊病例1例、无症状感染者64例,面对病毒传播加速,上海开始升级防控措施。

3月11日,上海市宣布对部分区域实施临时管控,包括上海大学宝山校区等,3月12日起,上海市中小学全部调整为线上教学,3月14日,上海宣布对重点区域进行网格化核酸筛查,这标志着上海风控策略开始从点状精准向区域化管控转变。

3月16日,上海新增确诊病例8例、无症状感染者150例,无症状感染者数量首次破百,3月18日,上海市疫情防控新闻发布会宣布,在全市范围内开展切块式、网格化核酸筛查,这是上海风控策略的重要转折点。

浦东浦西分批封控阶段(2022年3月27日-4月1日)

3月27日晚,上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会宣布,为遏制疫情扩散蔓延势头,保障人民群众生命安全和身体健康,尽快实现社会面动态清零,决定在全市范围内开展新一轮切块式、网格化核酸筛查。

具体安排为:3月28日5时至4月1日5时,黄浦江以东及以南的浦东新区等重点区域先行实施封控,开展核酸筛查;4月1日3时至4月5日3时,对黄浦江以西的闵行区等重点区域实施封控,开展核酸筛查,这一“浦东浦西分批封控”决策,标志着上海正式进入全域静态管理的前奏。

全域静态管理阶段(2022年4月1日-5月31日)

随着筛查出的阳性病例数量持续攀升,4月1日,上海市疫情防控工作领导小组决定,原定于4月5日结束的封控措施延长,4月5日,上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上宣布,全市继续实施封控管理,除因病就医等特殊情况外,严格落实“足不出户”。

4月15日,上海市疫情防控工作领导小组办公室发布信息,为尽快实现社会面清零目标,在全市范围内实施“三区”分级分类管控:封控区、管控区、防范区,这一阶段,上海进入了最为严格的全域静态管理期,全市居民基本居家,除保障城市运行和供应外,大部分经济活动暂停。

逐步解封与常态化防控阶段(2022年6月1日起)

5月16日,上海市宣布全市16个区中15个区实现社会面清零,5月31日,上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会宣布,6月1日起,全市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段,全面实施疫情防控常态化管理,这标志着上海长达两个月之久的风控措施基本结束。

上海疫情风控决策的深层逻辑

上海疫情风控时间线的背后,反映了决策层面对奥秘克戎变异株的认知过程和对防控策略的动态调整,从2月底的精准防控到3月底的全域静态管理,这一转变基于几个关键因素:一是奥秘克戎变异株传播速度极快,潜伏期短,传播隐匿;二是上海作为国际化大都市,人口密度高,流动性强;三是初期精准防控效果未达预期,疫情呈现指数级增长趋势。

上海疫情风控的历程也引发了对超大城市公共卫生应急管理体系的深入思考,如何在保障人民健康的同时最大限度减少对经济社会的影响,如何平衡精准防控与全面管控的关系,这些都是上海疫情留给我们的重要课题。

回顾上海疫情风控的时间线,我们看到的不仅是一系列时间节点的串联,更是一座城市在重大公共卫生事件面前的艰难抉择与不懈努力,从2022年2月底疫情初现,到3月中旬分区封控,再到3月底全域静态管理,直至6月解封,上海走过了不平凡的抗疫之路,这段经历既是对城市治理能力的考验,也为未来应对类似危机提供了宝贵经验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏