随着新冠病毒在全球范围内的持续演变与传播,“疫情最新数据消息总数”已然成为一个高频出现的词汇,它像一块巨大的数字幕布,每日更新,牵动着无数人的心弦,这个庞大的总数,不仅仅是确诊、康复、死亡病例的简单累加,更是一面多棱镜,折射出病毒演变的轨迹、各国防控的得失、社会经济的脉动以及人类未来的公共卫生启示,深入解读这些数据,对于我们理解当下、规划未来至关重要。

数据总数的宏观图景:从“海啸”到“长河”

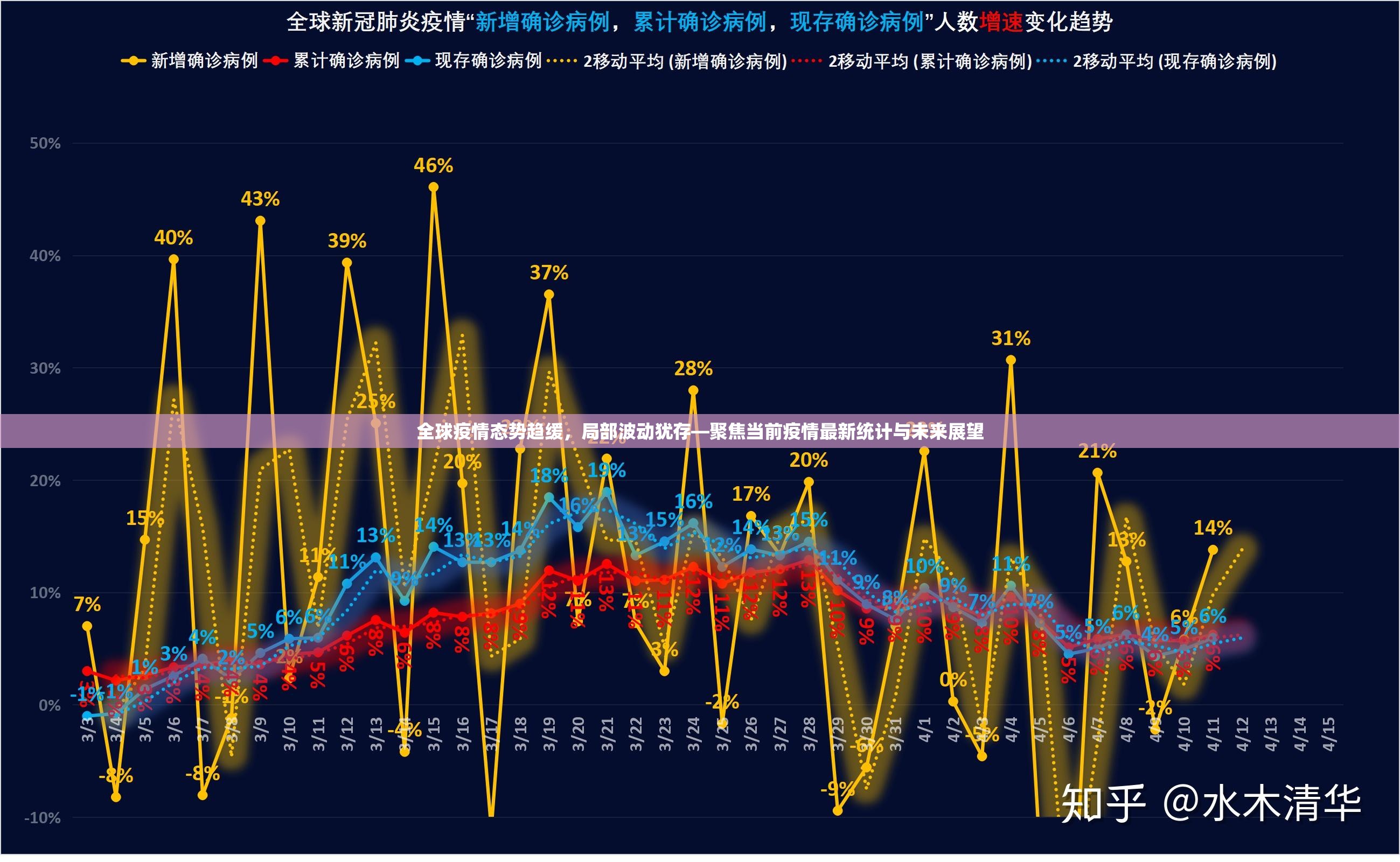

回顾疫情初期,全球每日新增确诊病例数的飙升曾如海啸般冲击着各国的医疗体系,死亡病例总数的每一次跳动都令人揪心,彼时,“总数”代表着一种紧急状态和失控的风险,经过数年的博弈,当前的疫情数据图景已发生深刻变化。

得益于大规模疫苗接种建立的免疫屏障,以及奥密克戎及其后续变异株致病性相对减弱,全球报告的重症率与病死率显著下降,这使得尽管总感染人数仍在攀升,但对医疗资源的挤兑压力和社会的整体冲击已大为缓解,许多国家调整了检测策略,从普遍核酸检测转向重点人群和医疗机构监测,官方报告的“确诊病例总数”可能远低于实际感染数,它更多扮演着监测病毒活动趋势的“风向标”角色,而非精确的感染计量。

今天我们审视“疫情最新数据消息总数”,需要跳出单一维度的恐慌,将其置于一个更长期的、动态的观察框架中,它不再仅仅是一场风暴的强度计,更像是一条河流的水文监测站,我们关注的是其流量的变化、水质(如变异株构成)的波动,以及是否会冲出堤坝(医疗系统承压)。

总数背后的结构性变化与区域差异

全球疫情数据总数并非铁板一块,其内部的结构性变化与巨大的区域差异,揭示了更深层次的问题。

变异株的此消彼长是驱动数据波动的核心引擎。 从德尔塔到奥密克戎,再到层出不穷的子代变异株,病毒的免疫逃逸能力和传播效率决定了疫情曲线的走向,关注“最新数据”,必须密切关注优势毒株的演变,这直接关系到防控策略的有效性和疫苗保护力的持久性。

区域间的“免疫落差”与“数据鸿沟”依然显著。 发达国家凭借充足的疫苗和药物,已基本实现从“防感染”向“防重症、降死亡”的战略转型,其数据总数更多地反映了社会常态下的病毒循环,而一些发展中国家和欠发达地区,仍面临疫苗覆盖率不足、医疗资源匮乏的困境,其报告的死亡病例总数和超额死亡率,更能真实反映疫情的实际危害,这种不平衡警示我们,只要全球免疫屏障存在短板,病毒变异和疫情反复的风险就始终存在。

“长新冠”(新冠长期后遗症)问题正成为数据之外的新焦点。 尽管它不直接计入“确诊总数”或“死亡总数”,但大量康复者面临的长期健康困扰,构成了疫情对社会健康和生产力影响的隐性“债务”,对“长新冠”患者总数的估算与研究,将是未来评估疫情总体负担不可或缺的一环。

数据应用的挑战与未来公共卫生的启示

面对每日更新的海量疫情数据,如何科学、理性地解读与应用,是我们面临的持续挑战。

一是要警惕“数据疲劳”与“解读偏差”。 长期暴露于疫情数据中,公众可能产生麻木心理,对风险视而不见;或者过度解读短期波动,引发不必要的恐慌,权威机构的数据发布应更加注重可视化、情境化和风险分级沟通,帮助公众理解数据的真实含义。

二是要强化数据共享与全球协同监测。 病毒无国界,任何一个国家的数据短板都可能成为全球防疫的盲点,加强全球范围内的病毒基因测序数据、重症及死亡数据的实时共享,建立更灵敏的早期预警系统,是应对未来可能出现的更危险变异株的关键。

三是要推动公共卫生体系的“韧性”建设。 疫情数据总数像一次次压力测试,暴露了全球公共卫生体系在应急响应、医疗资源储备、基层防控等方面的脆弱性,未来的投入应更加侧重于构建有韧性的公共卫生系统,使其既能平稳应对日常的疫情数据波动,也能在危机来临时迅速扩容,保障社会核心功能运转。

“疫情最新数据消息总数”是一个动态的、复杂的、多维的信息聚合体,它记录了过去三年的伤痛与抗争,也标示着当下我们与病毒共存的现实,当我们不再仅仅被每日增减的数字所牵制,而是能够透过总数看清其背后的流行规律、社会差异和深层挑战时,我们才算真正从这场大流行中汲取了智慧,这组仍在不断跳动的数字,最终的价值在于指引人类构建一个更具预警能力、应对韧性和健康公平的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏