全球疫情走势图,作为COVID-19大流行期间最直观的数据可视化工具,不仅记录了病毒的传播轨迹,更折射出人类社会的应对策略、科技进展和全球协作的复杂性,这幅看似简单的图表,背后是数以亿计的数据点,交织着生命、经济与政治的博弈,从2020年初的暴发到如今的常态化管理,全球疫情走势图如同一幅动态的画卷,揭示着疫情的起伏、变异和人类韧性的考验。

走势图的演变:从指数增长到区域分化

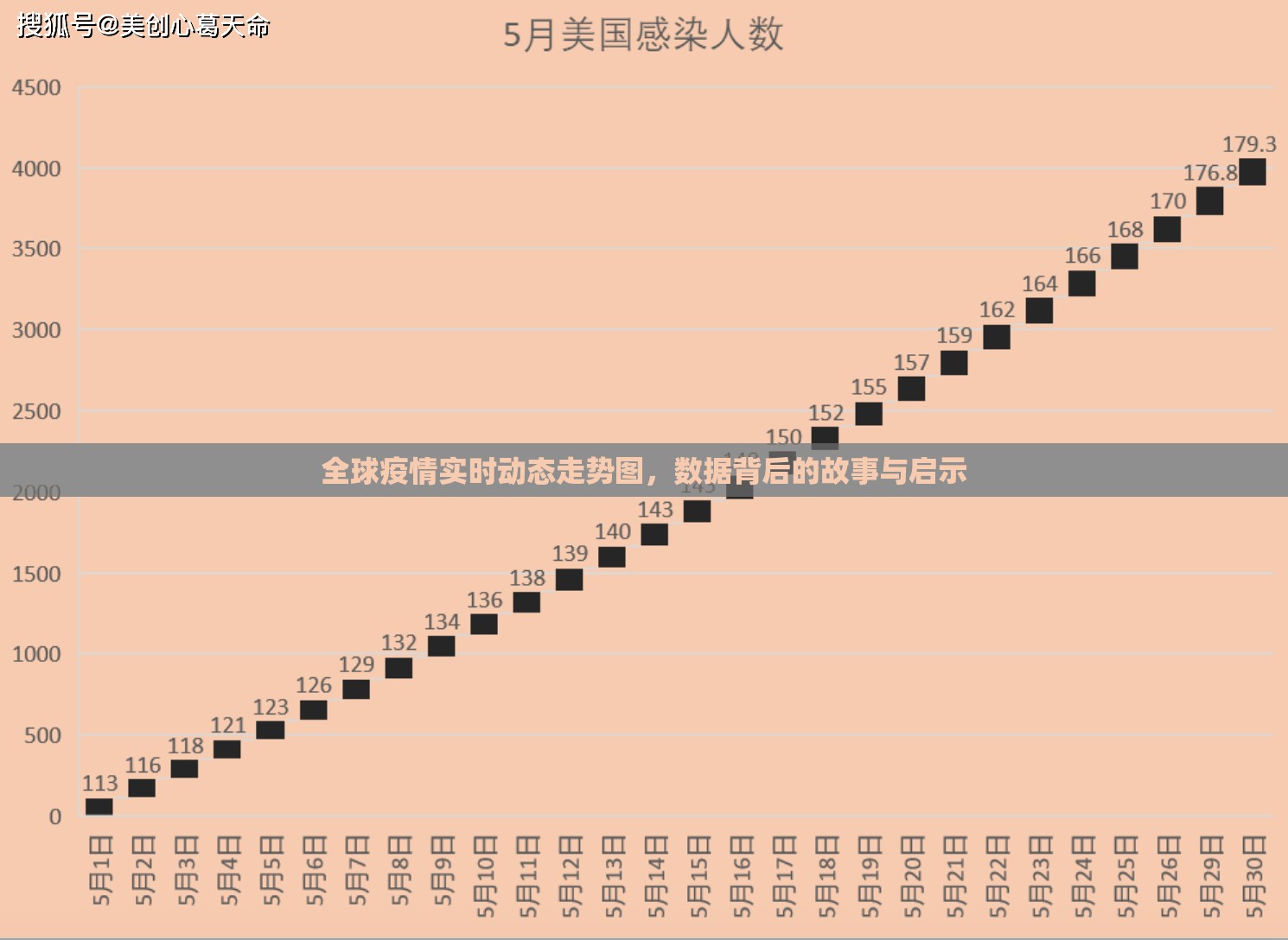

全球疫情走势图的初始阶段,以指数级增长为特征,2020年初,病毒从中国武汉迅速扩散至欧洲、北美,图表上的曲线陡峭上升,日均新增病例从数千跃升至数十万,世界卫生组织(WHO)的数据显示,2020年4月,全球单日新增病例峰值超过10万例,死亡病例累计突破10万,这一阶段的走势图,凸显了病毒的高传染性和各国应对的混乱:一些国家采取严格封锁,曲线趋于平缓;而另一些国家因犹豫不决,面临医疗资源挤兑,意大利和西班牙的走势图在2020年3月出现“高峰”,而中国通过快速防控,在数月内将曲线拉平。

随着时间推移,走势图进入波动期,2021年,疫苗的推广带来了希望,全球单日新增病例从年初的70万例下降至年中的30万例左右,但Delta和Omicron变异株的出现,让走势图再次陡峭,2021年底至2022年初,Omicron推动全球单日新增病例突破300万例,创下历史纪录,这一阶段的图表,反映了病毒变异与免疫逃逸的挑战:疫苗接种率高的国家,如以色列和英国,死亡曲线相对平缓;而低收入国家因疫苗短缺,走势图持续高位震荡,走势图不再是一致上升,而是区域分化——北美和欧洲经历多轮高峰,而非洲和部分亚洲国家因检测不足,数据可能存在低估。

进入2022年下半年,走势图逐渐“扁平化”,全球单日新增病例稳定在50万至100万例之间,但死亡病例显著下降,这得益于疫苗普及和自然免疫的积累,这种“常态化”背后是疫情的隐性传播:许多国家取消大规模检测,走势图的数据来源从官方报告转向模型估算,WHO在2023年指出,全球实际感染人数可能远超报告数据,走势图因此成为“不完整的真相”。

走势图背后的驱动因素:科技、政策与不平等

全球疫情走势图并非自然现象的简单记录,而是人类行为与外部因素的映射,科技进展改变了图表的形态,核酸检测、基因组测序和大数据模型,使得走势图从粗略估计转向精细预测,人工智能工具如约翰斯·霍普金斯大学的疫情仪表板,实时更新全球数据,帮助公众理解风险,疫苗的研发将死亡曲线“拉低”:数据显示,2022年全球疫苗接种避免约2000万死亡,但走势图也暴露了科技鸿沟——高收入国家疫苗覆盖率达80%以上,而非洲部分地区不足20%。

公共卫生政策直接塑造了走势图的轮廓,严格封锁、社交距离和旅行限制,曾在2020年让中国、新西兰等国的曲线快速平缓;而“群体免疫”策略则让瑞典等国经历更长的疫情平台期,2022年后,多数国家转向“与病毒共存”,走势图从关注病例数转向重症和死亡指标,政策差异导致全球走势不均衡:美国因联邦制下的分散应对,各州曲线差异显著;而欧盟通过统一证书,促进了区域协调。

走势图最深刻的启示是全球不平等,数据可视化显示,高收入国家在2021年就实现了疫苗覆盖,而低收入国家直到2023年才逐步跟进,这不仅是卫生资源的差距,还体现在检测能力上——非洲部分地区每千人检测量不足欧洲的十分之一,导致其走势图“低估”真实疫情,经济因素也影响走势:封锁措施让全球GDP在2020年萎缩3.1%,但复苏曲线同样分化,发展中国家因医疗系统脆弱,疫情走势更易受经济波动影响。

从走势图到未来启示:公共卫生的教训与展望

全球疫情走势图不仅是对过去的总结,更是对未来的警示,它揭示了全球协作的脆弱性:病毒无国界,但应对措施常受地缘政治制约,WHO的PHEIC(国际关注的公共卫生紧急事件)机制虽早于2020年1月启动,但疫苗民族主义和数据共享障碍,让全球走势图充满断层,病毒溯源的政治化,曾阻碍了早期数据透明度。

展望未来,走势图提示我们需加强早期预警系统,COVID-19可能不是最后一场大流行,联合国估计,未来人畜共患疾病风险将因气候变化而增加,通过AI和全球网络,实时走势图可成为预防工具,帮助识别热点区域,走势图呼吁投资卫生系统:在2020-2022年,全球每百万人口医生数与死亡曲线呈负相关,凸显了基础设施的重要性。

更重要的是,走势图教会我们谦逊与合作,疫情初期,许多预测模型因忽略人类行为而失效;走势图融合社会数据,更强调适应性,正如WHO总干事谭德塞所言:“疫情走势图不是终点,而是提醒我们生命互联。”人类需通过公平疫苗分配、数据透明和科技共享,让全球疫情走势图从“危机地图”转变为“希望蓝图”。

全球疫情走势图是一面镜子,映照出人类的智慧与局限,它用曲线和数字讲述着生死故事,推动我们反思公共卫生的全球治理,唯有超越短视利益,这幅动态画卷才能最终指向一个更坚韧的世界。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏