当前,国内疫情形势总体平稳,但局部散发和输入性风险依然存在,随着病毒变异和防控策略的优化,我国正逐步迈向科学精准的常态化管理阶段,本文将基于最新数据和政策,分析国内疫情现状、防控措施调整及未来趋势,旨在提供全面、客观的视角。

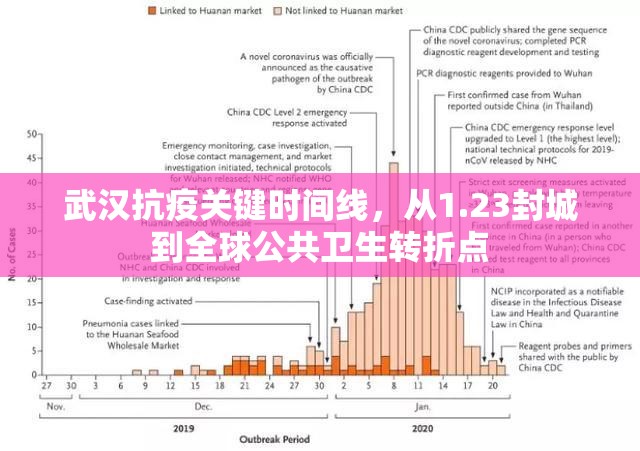

国内疫情最新数据与特点

截至2023年末,国内疫情呈现“零星散发、局部可控”的特征,根据国家疾控中心发布的信息,主要流行毒株仍以奥密克戎变异株为主,但其致病力较早期毒株显著减弱,重症率和死亡率维持在较低水平,部分省份如广东、四川等地报告了小规模聚集性病例,多与境外输入或季节性因素相关,值得注意的是,随着疫苗接种覆盖率提升(全国全程接种率超90%),人群免疫屏障逐步巩固,使得大规模暴发风险降低。

病毒变异仍是潜在挑战,XBB等新型亚分支的出现,可能导致免疫逃逸能力增强,但现有疫苗和药物仍具保护作用,冬季呼吸道疾病高发期,流感与新冠叠加感染的风险需引起警惕,尤其是老年人和基础疾病患者。

防控策略的优化与调整

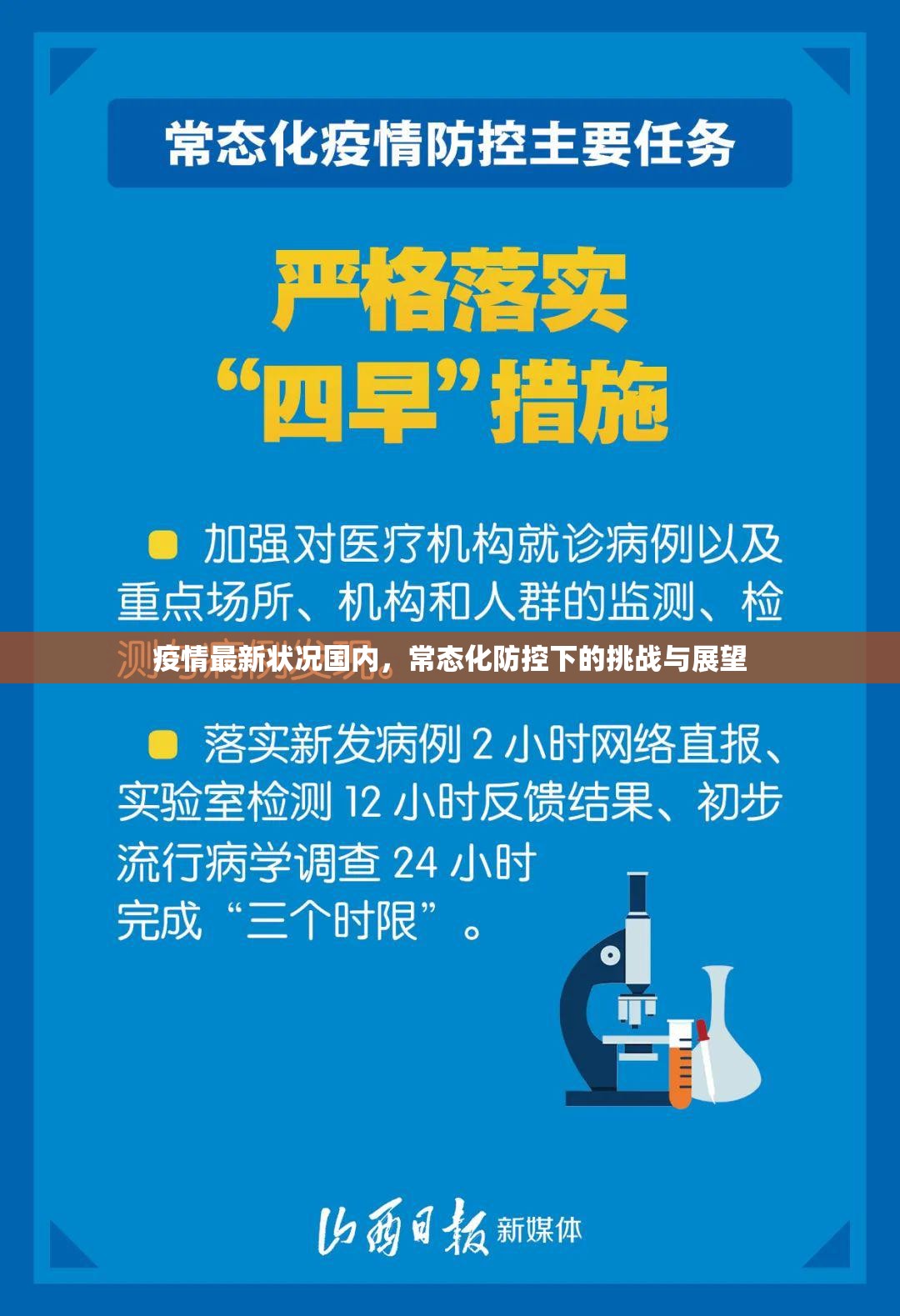

为平衡疫情控制与社会经济发展,我国防控政策已从“动态清零”转向“保健康、防重症”,重点措施包括:

- 精准化监测与预警:取消全员核酸检测,转而强化重点场所(如医院、养老院)和人群的哨点监测,通过 wastewater监测(污水病毒检测)和发热门诊数据,实时追踪病毒传播趋势。

- 分级诊疗体系完善:基层医疗机构承担首诊责任,配套抗病毒药物(如Paxlovid)下沉至社区,避免医疗资源挤兑,三级医院重点保障重症救治,ICU床位配置率较疫情前提升15%。

- 疫苗接种持续推进:针对老年人等重点人群,开展第二剂次加强免疫接种,多价mRNA疫苗和鼻喷式疫苗的研发已进入临床试验阶段,有望进一步提升黏膜免疫水平。

- 跨境管理科学化:入境人员取消集中隔离,但保留48小时核酸阴性证明要求,并加强口岸抽检,防范输入性变异株。

社会经济影响与公众应对

疫情常态化下,社会运行逐步恢复,2023年第三产业复苏明显,旅游、餐饮等行业消费指数同比上涨,但部分中小企业仍面临供应链压力,需政策扶持以稳定就业,公众心态也从初期的恐慌转为理性应对,口罩佩戴、手卫生等习惯深入人心。

长期防控带来的心理问题不容忽视,研究表明,疫情后焦虑和抑郁症状发生率较前上升约20%,对此,国家卫健委联合多部门推出心理健康援助计划,通过线上咨询和社区支持缓解公众压力。

未来挑战与展望

尽管形势向好,但疫情发展仍存不确定性,病毒变异方向难以预测,若出现高致病性新毒株,可能需临时加强管控,免疫保护时效性尚待研究,未来或需定期接种加强针,全球疫情不平衡可能导致输入风险长期存在。

展望未来,我国需在三方面持续发力:

- 科技支撑:加速广谱疫苗和特效药物研发,建立病原体数据库与AI预测模型。

- 国际合作:参与全球病毒溯源与疫苗分配,构建人类卫生健康共同体。

- 公共卫生体系强化:加大基层医疗投入,完善平战结合的应急机制。

国内疫情已进入“后疫情时代”的精准防控新阶段,在政府科学施策、公众自觉配合下,我们有望最大限度减少疫情对健康与生活的影响,防疫并非一劳永逸,需持续关注动态、保持警惕,方能筑牢健康防线。

(本文数据来源于国家卫健委、中国疾控中心等官方渠道,内容为原创综合分析,未经许可禁止转载。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏