随着季节更迭与病毒变异,全球新冠疫情形势依然处于动态变化之中,国内方面,根据最新的监测数据和官方通报,全国疫情整体呈现平稳可控的态势,但局部地区、特定时期出现的散发病例与聚集性疫情,时刻提醒着我们,疫情防控这场持久战远未到鸣金收兵之时,理解当前“疫情最新消息病例全国”的图景,不能仅局限于每日数字的增减,更需洞察其背后的趋势、挑战以及我们应对策略的演进。

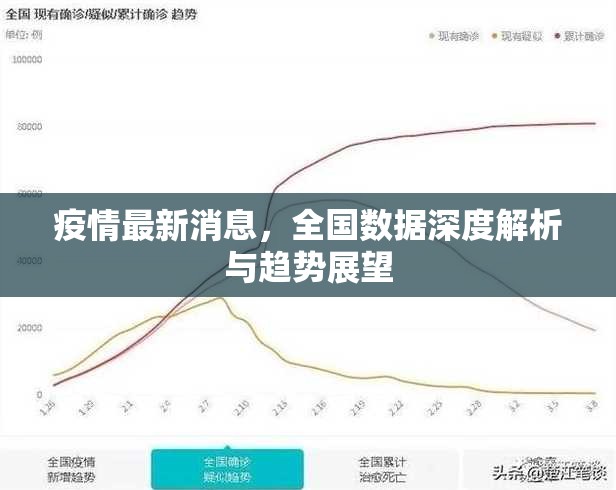

从病例数据本身来看,当前全国范围内的疫情报告呈现出显著的新特点,与疫情初期的大规模暴发不同,现阶段报告的病例多以散发、输入性关联以及奥密克戎变异株的不同亚分支为主,这些毒株普遍具有更强的传染性和免疫逃逸能力,但致病力,特别是导致重症和死亡的风险,相较于早期毒株有所减弱,这得益于大面积人群通过疫苗接种或自然感染建立起的基础免疫屏障,当我们审视“全国病例”数据时,关注重点已从单纯的总数,转向了重症率、病死率、医疗资源承受度以及病例的来源(如境外输入关联占比)等更精细的维度,官方发布渠道,如中国疾病预防控制中心网站及相关卫生行政部门公告,是获取权威、准确“疫情最新消息”的首要来源,它们提供的数据分析对于公众理性认知风险至关重要。

数据平稳并不意味着风险消除,当前疫情防控面临的核心挑战之一在于病毒的持续变异,奥密克戎家族不断推陈出新,新的亚型往往能够部分避开既往感染或疫苗接种建立的免疫防御,导致突破性感染和重复感染的风险增加,这使得疫情走势存在不确定性,可能出现周期性的波动,另一个挑战在于监测系统的敏感性与精准性,随着防控策略的优化调整,核酸检测的范围和频率可能发生变化,抗原自测的普及使得一部分无症状或轻症病例未必被纳入官方统计,这就要求我们的监测体系更加灵敏,通过 wastewater surveillance(污水监测)、哨点医院报告、流感样病例监测等多渠道预警系统,及时捕捉疫情信号,尤其是在人口密集、流动性强的大城市和边境口岸。

面对这些挑战,全国的防控策略也在持续优化和精准化,总的方针是“科学精准、动态清零”,但内涵与实践在不断深化,这并非追求绝对的零感染,而是力求以最快速度、最小成本控制住每一起突发疫情,防止其扩散蔓延,最大限度保护人民的生命安全和身体健康,同时兼顾经济社会发展,具体措施上,突出体现在:一是强化口岸城市和外防输入措施的闭环管理,对入境人员、物品实施严格检疫和消杀,筑牢第一道防线;二是提升本土疫情的早发现、早报告、早隔离、早治疗能力,流调溯源追求更快更准,风险区域划分更为精细,努力减少对正常生产生活秩序的影响;三是持续推进疫苗接种,尤其是老年人群和脆弱人群的加强针接种,这是降低重症和死亡风险的关键基石;四是加强公众健康教育,引导民众做好个人防护(如佩戴口罩、保持社交距离、注意手卫生),并理性看待疫情,既不恐慌,也不松懈。

对于公众而言,在“后疫情时代”或者说“疫情常态化防控阶段”,应如何自处?保持对权威“疫情最新消息”的关注是必要的,但需避免被未经证实的网络传言所误导,造成不必要的焦虑,自觉履行个人健康第一责任人的职责,将良好的卫生习惯内化于心、外化于行,一旦出现疑似症状,应及时就医或进行抗原检测,并按要求上报,配合可能的流调工作,理解并支持各项必要的公共卫生措施,即便它们可能带来一时的不便,因为这是保护整体社会安全网的必要组成部分。

当前“疫情最新消息病例全国”所反映的,是一场进入新阶段的复杂斗争,病例数的低位运行或零星出现,是前期巨大努力和牺牲换来的成果,但病毒演化的不确定性和防控的长期性不容低估,全国上下仍需保持战略定力,坚持科学指引,不断优化防控措施,织密筑牢公共卫生防护网,对于我们每个人,既要珍惜来之不易的正常生活,也需保持一份清醒与自觉,与政府、社会协同努力,共同守护健康家园,直至迎来最终的胜利,前方的路或许仍有起伏,但凭借科学、团结与韧性,我们终将穿越疫情的迷雾,迈向更加安定的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏