当“世界疫情排名最新消息”成为全球民众频繁搜索的关键词时,这背后所折射的,远不止是对一串冰冷数字的好奇,更是对人类共同命运的关注、对经济复苏的期盼以及对未来生活的不确定性,疫情进入第三个年头,其发展态势已非初期那般简单粗暴,而是演变为一场涉及病毒变异、疫苗接种、公共卫生政策、社会韧性乃至国际合作的复杂博弈,任何一份看似简单的“排名”,其背后都蕴含着丰富且深刻的信息。

排名指标的多元化:从“病例数”到“综合韧性”的演变

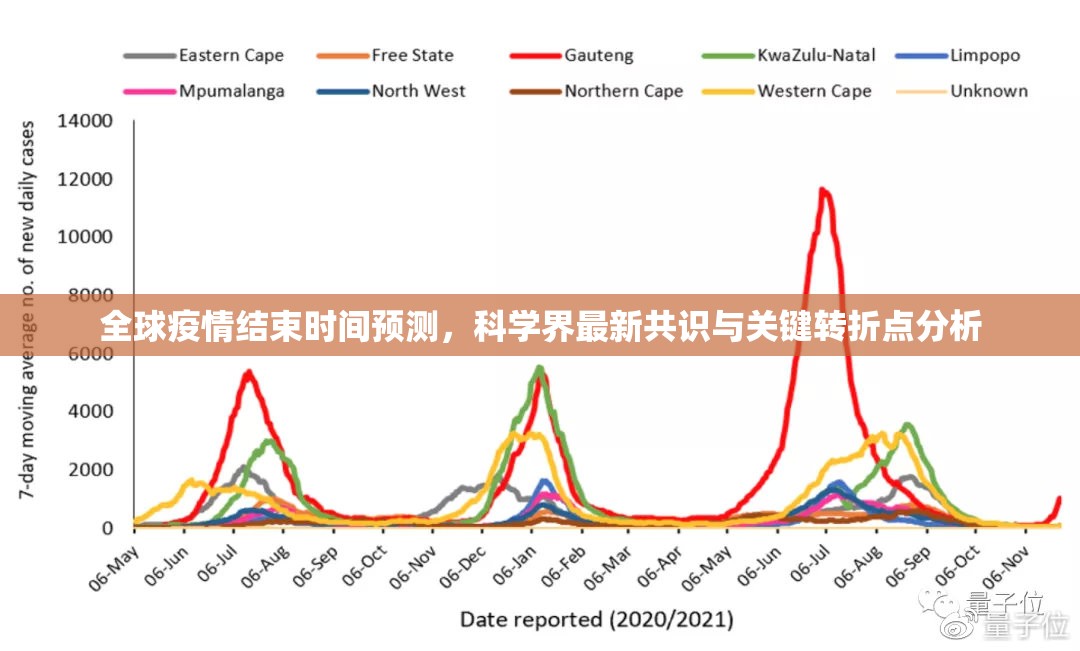

早期疫情排名,几乎完全由“累计确诊病例”和“累计死亡病例”这两项残酷的指标主导,随着奥密克戎及其亚变种成为主流,其高传染性、相对较低致病性的特点,使得单日新增病例数屡屡突破纪录,但重症率与死亡率却显著下降,单纯以病例数论“英雄”的排名已失去其大部分指导意义。

当前,更具参考价值的排名体系开始转向多维度、综合性的评估。

- 每百万人死亡率:这更能客观反映一个国家医疗系统的承压能力和应对效果,避免了因人口基数不同造成的偏差。

- 疫苗全程接种率及加强针覆盖率:这是衡量一个国家构建免疫屏障进度的核心指标,直接关系到社会面防控的底线是否牢固。

- 医疗资源挤兑程度:包括ICU床位占用率、医护人员负荷等,直接反映了疫情对医疗系统的冲击。

- 社会经济活动恢复指数:通过出行指数、消费指数等数据,衡量疫情对正常生活与经济的干扰程度。

- 病毒基因组监测能力:即测序覆盖率,代表一个国家能否及时发现和追踪新变种,是预警系统的关键。

当我们今天再谈论“世界疫情排名”时,必须明确:是在哪个指标下的排名?一个在“病例数”上居高不下的国家,可能在“死亡率控制”和“经济复苏”上表现优异,这种排名的多元化,正是我们对新冠病毒认知不断深化的体现。

当前全球疫情排名的格局与动态

根据近期综合各项指标的数据来看,全球疫情格局呈现出新的特点:

- 亚太地区:经历了早期严格的清零政策后,许多国家正逐步走向与病毒共存的“新常态”,在经历了奥密克戎波的冲击后,病例数从高位回落,但防控重点转向提高老年人疫苗接种率和加强医疗分级诊疗,以避免医疗资源挤兑,其排名在“死亡率控制”和“社会秩序稳定”上普遍靠前,但“经济活力恢复”的排名则在动态调整中。

- 欧洲与北美:这些地区较早采取了与病毒共存的策略,经历了多轮疫情波峰,由于其较高的自然感染率和疫苗覆盖率,社会层面已建立了较强的免疫背景,尽管病例数因新亚变种的出现而时有波动,但重症和死亡数据维持在相对较低且稳定的水平,它们在“社会韧性”和“经济复苏”排名中表现强劲,但仍是新变种输入和传播的高风险区。

- 部分发展中国家与地区:面临的挑战依然严峻,疫苗覆盖率不均、公共卫生系统薄弱、监测能力不足等问题,使得它们在面对新一波疫情时更为脆弱,这些国家在“医疗资源”和“死亡率”相关的排名中往往处于不利位置,是全球抗疫链条中需要重点关注和援助的环节。

数据背后的深层逻辑:超越排名的思考

排名只是表象,驱动排名变化的深层因素更值得我们深思。

- 疫苗接种的战略性地位:数据反复证明,无论是mRNA疫苗、腺病毒载体疫苗还是灭活疫苗,全程接种尤其是及时接种加强针,仍然是防止重症和死亡最有效的武器,排名靠前的国家,无一不是在疫苗推广上做到了高效、公平和科学。

- 公共卫生政策的精准与灵活:大流行初期“一刀切”的封锁策略已难以为继,未来的趋势是更加精准的防控——利用大数据进行流调、对高风险场所和人群进行重点防护、建立完善的分级诊疗体系,政策的灵活性,即根据病毒变异情况和医疗资源状况动态调整防控等级,是减少社会成本的关键。

- 科技创新的持续驱动力:从mRNA疫苗的快速研发,到高效抗病毒药物的面世,再到废水监测等新型预警技术的应用,科技始终是扭转战局的决定性力量,在疫情排名的竞争中,本质上是各国科技实力、转化能力与组织动员能力的综合体现。

- 全球合作的重要性与紧迫性:病毒无国界,只要世界上还有一个角落的疫情未被控制,病毒就有继续变异并冲击全球的可能。“疫苗民族主义”和信息壁垒是短视的,促进疫苗和药物的公平可及,加强病毒变异和防控经验的信息共享,才是从根本上改善全球疫情排名的正道。

审视“世界疫情排名最新消息”,我们不应再陷入简单的数字竞赛或地域优劣的争论,它更像一个动态的仪表盘,实时反映着各国在科学决策、社会动员、资源调配和全球协作上的能力与成效,对于每一个个体而言,关注排名的意义在于理解我们所处的宏观环境,从而更好地做好个人防护,保持理性和平和的心态。

疫情终将过去,但世界已不复从前,这份不断变动的排名,正是人类在巨大挑战面前,不断学习、适应、并艰难前行的生动写照,它提醒我们,构建一个更具韧性的公共卫生体系,推动更紧密的全球健康合作,是人类社会面向未来必须答好的考题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏