全球疫情的暴发与蔓延,不仅是一场公共卫生危机,更是一次对各国应对能力的全面检验,随着疫情数据的不断更新,各类“全球疫情排名”频繁出现在媒体报道和公众视野中,这些排名通常以确诊病例数、死亡病例数、疫苗接种率或防控效果等指标为基础,试图勾勒出各国疫情的严重程度,这些排名的背后,隐藏着数据统计的局限性、国家差异的复杂性以及全球合作的重要性,单纯依赖排名来评判一国的疫情应对,往往过于片面,甚至可能误导公众认知。

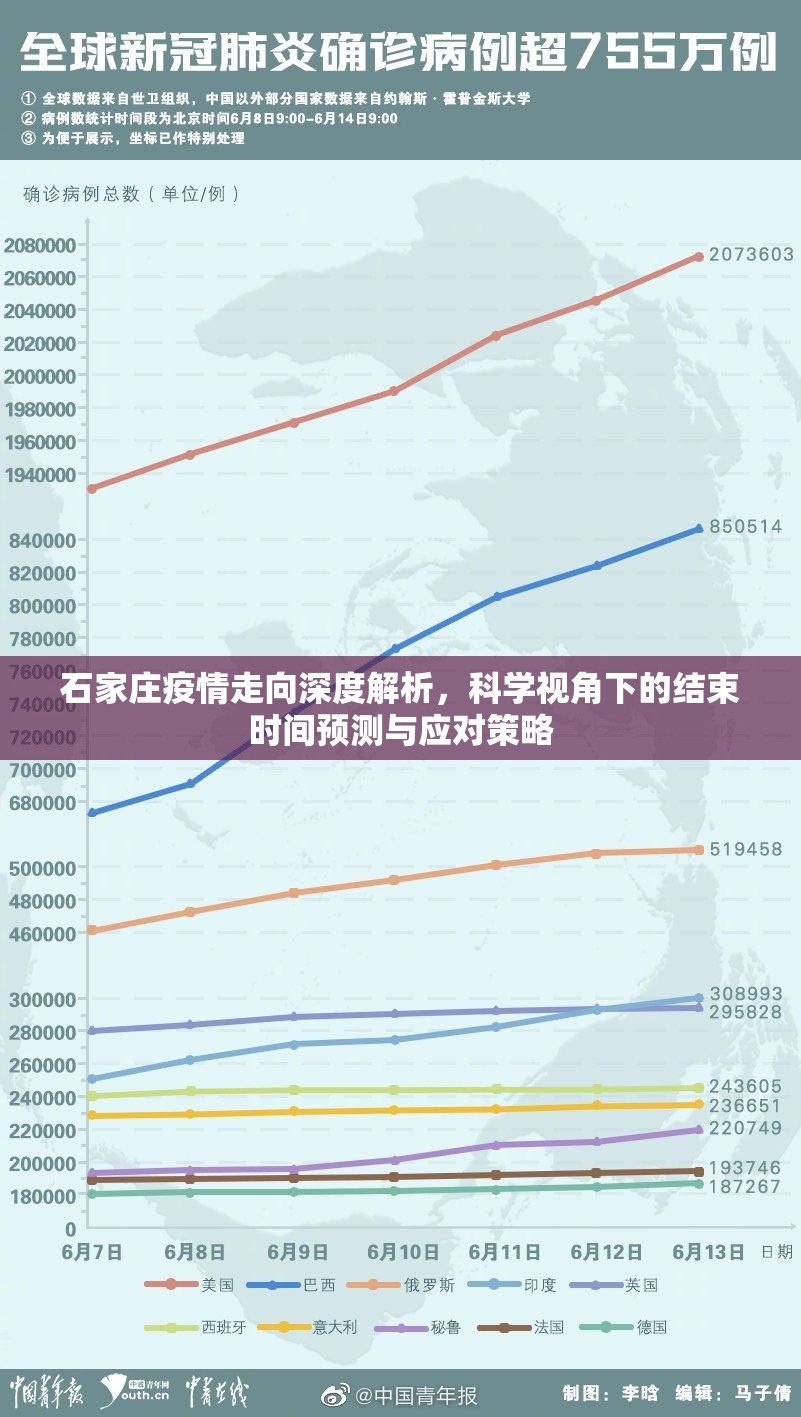

全球疫情排名的数据来源和统计方法存在显著差异,直接影响其客观性,确诊病例数的高低不仅取决于病毒传播范围,还与检测能力、报告透明度和医疗资源有关,一些发展中国家可能因检测能力有限,导致确诊病例数被低估;而部分发达国家尽管病例数较高,但得益于广泛的检测和医疗支持,死亡率相对较低,以美国、印度和巴西等国为例,它们曾多次位居确诊病例排名前列,但若考虑人口基数和医疗水平,其疫情严重程度并不能简单类比,死亡病例数同样受到年龄结构、公共卫生政策和数据报告标准的影响,欧洲国家因老龄化程度较高,死亡病例比例可能偏高,而非洲国家年轻人口较多,死亡率相对较低,但这并不代表后者防控更成功,排名本身只能提供有限的参考,而非绝对的评价标准。

全球疫情排名反映了各国在防控策略、经济实力和社会制度上的差异,中国通过严格的封控和溯源措施,在疫情初期迅速控制蔓延,成为防控效果的典范;新西兰和韩国等国则凭借高效的检测和追踪系统,保持了较低感染率,相反,一些欧美国家在自由与防控之间权衡,导致疫情反复,疫苗接种率的排名更是凸显了全球不平等问题:高收入国家如以色列和阿联酋迅速推进接种,而低收入国家仍面临疫苗短缺,根据世界卫生组织数据,截至2023年,非洲部分国家的疫苗接种率不足20%,与发达国家的超过80%形成鲜明对比,这种“疫苗鸿沟”不仅延长了全球疫情,还加剧了经济和社会危机,排名在此刻成为一面镜子,照出了全球合作中的短板与紧迫性。

疫情排名对国际形象和公众心理产生了深远影响,一些国家将排名视为“政治筹码”,试图通过数据宣传提升国际地位,但这可能导致数据造假或选择性披露,有报道指出,某些国家在疫情高峰期调整统计标准,以降低官方数字,公众在面对排名时,也容易产生焦虑或自满情绪,高排名国家可能被视为“失败案例”,引发歧视或污名化;而低排名国家可能放松警惕,忽视潜在风险,真正的疫情应对不应局限于数字竞争,而应聚焦于生命保护、科学防控和全球协作。

全球疫情排名的启示在于,它提醒我们数据只是工具,而非目的,各国应加强数据透明度和标准化,推动世界卫生组织等机构建立更公平的评估体系,疫情排名应纳入更多维度,如医疗资源可及性、社会支持政策和长期经济影响,以全面反映应对能力,更重要的是,全球社会需摒弃零和思维,通过疫苗共享、技术转让和资金支持,共同应对挑战。

全球疫情排名是一把双刃剑,既揭示了疫情下的国家差异,也暴露了全球治理的漏洞,在数据与排名的喧嚣中,我们更应关注人类共同的命运:唯有团结与合作,才能引领世界走出疫情的阴霾。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏