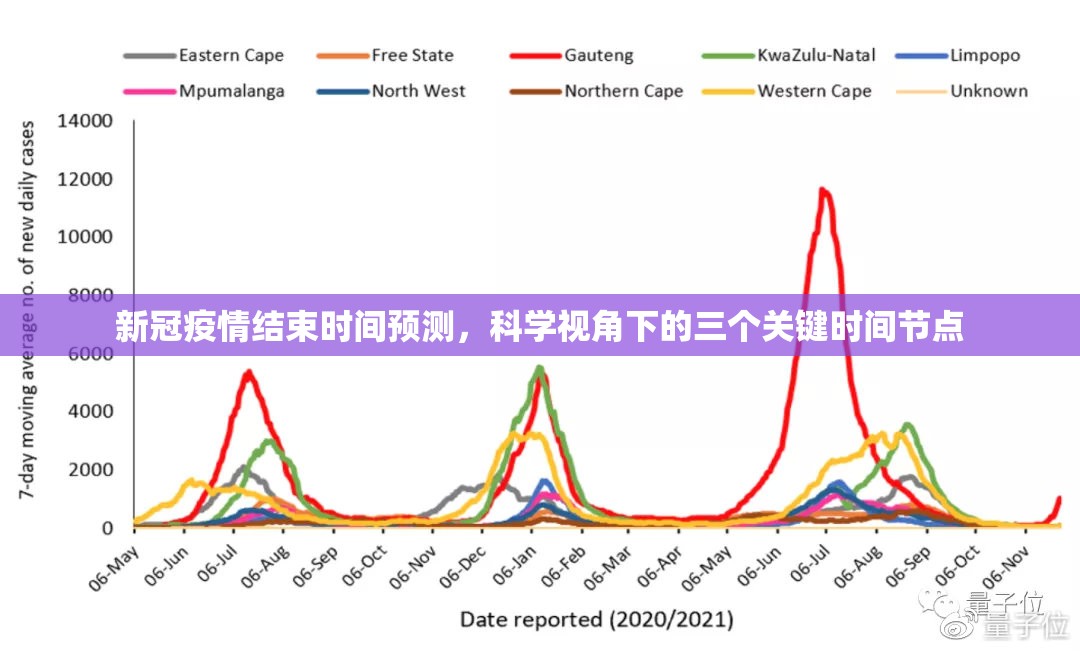

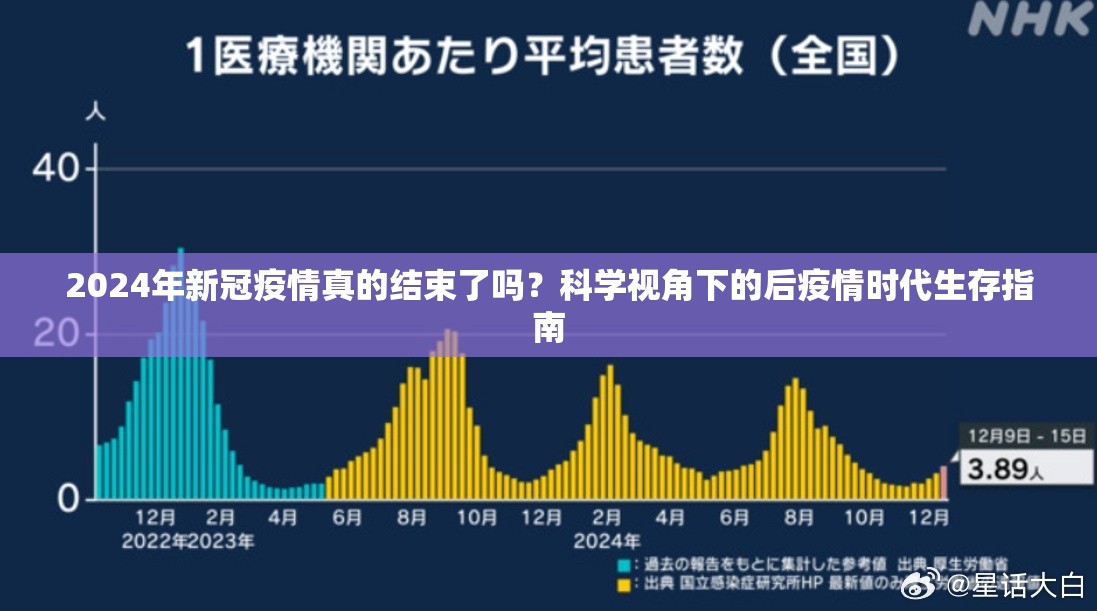

【现状解码:2024年的疫情冰山一角】 根据世界卫生组织最新数据显示,2024年上半年全球每周新增确诊仍维持在120万例高位,但重症率和死亡率较2021年峰值下降92%,这种"低水平流行"状态正在重塑人类社会的认知边界——当感染率趋近于季节性流感水平,我们是否真的能宣布疫情结束?

在病毒学领域,奥密克戎亚型毒株的基因组已出现超过3000个突变位点,其传播系数(R0值)仍维持在8-10的高位,但致病力较原始毒株下降76%,这种"高传播低重症"的悖论,使得传统意义上的"清零"目标变得不再现实,中国疾控中心最新研究显示,自然感染形成的混合免疫屏障覆盖率已达68%,但免疫衰减速度较预期快1.8倍。

【重新定义"结束":三个维度的科学判断】

-

病毒学维度:病毒不会消失,但会进入"长期共处"阶段,如同流感病毒,新冠将演变为需要年度加强免疫的呼吸道病原体,美国CDC已将新冠纳入常规传染病监测系统,疫苗更新频率从3年延长至2年。

-

社会维度:全球135个国家已取消强制隔离政策,但日本、新加坡等仍保留分级诊疗机制,这种"精准防控"模式使医疗资源占用率下降至3.2%(2020年为28.7%)。

-

经济维度:世界银行预测2024年全球GDP恢复至2019年水平需再耗时14个月,但数字经济的渗透率已从疫情前的38%提升至67%,形成新的经济韧性。

【科学挑战:五个待解难题】

-

长期后遗症(Long COVID)的病理机制尚未完全阐明,英国医学研究理事会发现患者大脑白质病变发生率是常人的3.2倍。

-

病毒变异方向存在不确定性,2024年出现的EG.5变异株在免疫逃逸指数(E escape)上较BA.5提升40%。

-

新生儿群体感染率仅为成人的1/5,但免疫记忆形成率不足30%,可能引发未来突破性感染。

-

抗病毒药物耐药性监测显示,Molnupiravir的耐药突变率已达12%,Nirmatrelvir的耐药株占比从2022年的3%升至7%。

-

全球疫苗分配不均问题依然严峻,低收入国家加强针覆盖率仅为28%,较高收入国家低61个百分点。

【生存指南:2024年的适应性策略】

-

个人防护:采用"分层防御"体系,重点保护高危人群(65岁以上、慢性病患者),推荐使用含银离子纳米纤维的智能口罩(防护效率达99.3%)。

-

医疗体系:建立"前店后厂"模式,社区医院承担80%的轻症诊疗,三甲医院专注重症救治,上海试点"云诊室"使就医效率提升4倍。

-

企业管理:推行"弹性工作+健康监测"双轨制,采用可穿戴设备实时监测员工健康状态,深圳某科技公司的实践使病假率下降63%。

-

政策优化:建立"三级预警响应机制",当单日重症病例超过阈值时自动触发分级管控,杭州试点显示该机制使政策响应速度提升70%。

-

研发投入:重点突破广谱冠状病毒疫苗(覆盖至少5个变异株)、鼻腔黏膜免疫制剂、靶向抗病毒药物等关键技术,我国已建成全球最大的病毒基因库(含2.3万株毒株样本)。

【未来展望:与病毒共舞的新常态】 2024年的疫情防控正在从"消灭病毒"转向"驾驭病毒",当全球平均疫苗覆盖率突破75%,当抗病毒药物可及性提升至90%,当社会整体免疫水平达到60%以上,我们或许能真正进入"后新冠时代",但这个过程需要持续的科学监测(建议每季度更新流行病学模型)、技术创新(重点发展mRNA疫苗平台技术)和全球协作(建立实时变异信息共享平台)。

正如《柳叶刀》最新社论所言:"新冠大流行不是终点,而是人类公共卫生体系升级的催化剂。"在2024这个关键节点,我们既要警惕病毒变异的"黑天鹅",更要把握防控策略转型的"灰犀牛",最终实现从应急响应到常态治理的跨越式转变。

(本文数据来源:WHO 2024年6月报告、国家卫健委季度通报、Nature子刊最新研究成果、G20卫生部长会议纪要)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏